色んなテレビや雑誌、ネット等で『バランスの良い食事』を心掛けるお話を一度は聞いたことがあると思います。

特に女性はお肌の為にも、なるべく野菜を摂ろうと努力されている方も多いと思います。

こんにちは。生活習慣アドバイザーの 佐野 早紀 です。

バランスの良い食事を摂ろうと思っても、そもそもなぜバランスが必要なのか?

そして、バランスのよい食事ってどういう食事なのか?

これらの正解が分からず、食事を摂っていると、体調が悪くなったり、老化が早く進んだり、病気に進行する可能性もあります。なぜなら、私たちの身体は食べた物からできているからです。

日々のちょっとした食べ癖が積み重なり、様々な体の症状として出てくるのです。

今回は、バランスのよい食事がなぜ大切なのか?と、バランスのよい食事を摂るためのコツをお伝えします。

何故「バランスの良い食事」が大切なのか?

サプリメントでも「ビタミン」や「亜鉛」など、単品で売られているものもありますし、「お肌にはビタミンC」「貧血には鉄分」と、知らず知らずのうちに頭に入ってくる情報も多くあると思います。

体に必要な栄養素を挙げるとキリがないですが、5大栄養素(糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル)を思い浮かべて下さい。

例えば、ある日の夜ご飯を牛丼で済ませた場合、

糖質(=ご飯や玉ねぎ)、脂質(=牛肉)、タンパク質(=牛肉)は極端に多く、

ビタミンやミネラル(主に野菜)はほとんど摂れていない状態になってしまいます。

ビタミン・ミネラルはある程度多く摂取しても大丈夫ですが、摂りすぎた糖質や脂質は体へ蓄積されていきます。

これは太る原因でもあり、現代人では脂質糖質の多い偏った食事の人が多いです。

こういった食事は、一見栄養を摂り過ぎているようで、必要な栄養素が取れていないため、「新型栄養失調」と言われています。カロリーはしっかり摂れているのに、それをエネルギーに変えるための栄養素が足りない状態です。

バランスの取れた食事を摂るコツ

色んなおかずを食べて、バランスの取れた食事にしたいのはやまやまですが、何品も料理をするのも大変だし、外食の多い生活だと難しいですよね。

そんな方でも、ちょっとした工夫で栄養バランスを整える事ができます。

自炊の人

外食が多い人

外食するとき、付け合せのサラダだけじゃなく、自分が思ってるよりも多くサラダや野菜スープなどを食べるように心がけてみて下さい。

サプリメント派の人

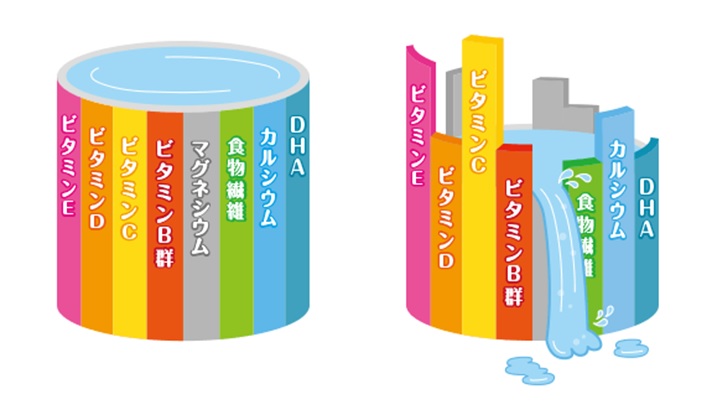

サプリメントで補う人は、単品での摂取ではなく、マルチビタミン・ミネラルとオメガ3系脂肪酸(青魚の脂)を同時に摂取することをお勧めします。

これらを同時に摂取することで血液から細胞に届けられた栄養がうまく循環するようになります。

忙しくてバランスよく食事ができない方は、サプリメントから始めるのも良いかもしれません。

栄養バランスを整え、栄養素がうまく循環し始めると、身体に変化が現れます。例えば、痩せた、肩こりが軽くなった、寝起きが良い、頭がスッキリした、などなど。

この11万食がカップラーメンばかりの人と、バランスの取れた食事を摂る人では、体も心も見た目も、さらに人生まで変わると思います。

食事は毎日のことですから、無理なく楽しく、続けられる習慣にしていきたいですね。

筋トレブームがきっかけで、耳にするようになった「糖質制限」

甘いものや炭水化物を減らすダイエットなのは分かるけど、「カロリー制限」と何が違うの?

この2つには、皆さんが知ってるつもりだけど、意外と知られていない大きな違いがあります。

カロリーとは?

カロリーとは、タンパク質・脂質・炭水化物の三大栄養素に含まれている熱量のことで、身体を動かすエネルギーになります。摂取するエネルギーを減らせば、体内に蓄えられている体脂肪がエネルギーとして燃焼されると考えられています。

三大栄養素の摂取を減らして、体脂肪の燃焼を促すダイエットが「カロリー制限」です。

それでは、糖質制限とはどのようなダイエットなのでしょうか?

糖質制限とは?

三大栄養素の炭水化物の主成分にあたる「糖質」を控え、脂質・タンパク質は摂取しても大丈夫というダイエットです。

糖質は一食20g以下に抑えます。

炭水化物と糖質は同じものと思いがちですが、糖質とは、炭水化物から食物繊維を除いたものになります。

糖を体脂肪に代えるホルモンの〖インスリン〗は、糖質をたくさん摂るほど分泌されます。

糖質を制限することで、インスリンの分泌が抑えられ太りにくくなるのです。

タンパク質は摂取しても太らないの?

ダイエット中は、体脂肪だけではなく筋肉も減っていきます。

タンパク質は、筋肉・臓器・髪・皮膚・骨など、身体をつくる主成分として使われるため、たくさん食べても体脂肪にはなりません。

一般的な生活をしている人が1日に必要なタンパク質摂取量は、

体重(kg)=タンパク質量(g)

体重50kgの人なら、一日に必要なタンパク質は50gと言われています。

糖質制限中は、筋肉を育てるためにもタンパク質の摂取と適度な運動は必須です。

脂質は摂取しても大丈夫なの?

脂質は摂取すると、ホルモンや細胞膜をつくる材料として使われたり、身体を動かすエネルギーになります。

しかし、エネルギーとして使われなかった脂質は、体脂肪として蓄えられますし、脂質の種類によっては生活習慣病を招いてしまうものもあります。

脂質は良質なもの(オリーブオイル・MCTオイル・アボカド・青魚のEPA・DHA等)を適量摂ることです。

ホルモンや細胞をつくる上でも、脂質は必要になりますので、質と量を考えながら摂取しましょう。

栄養素が使われる順番

三大栄養素を同時に摂取した場合、エネルギーとして最初に使われるのは糖質です。

一般的には、糖質→脂質→タンパク質の順に使われます。

糖質を摂取すると、血中・肝臓・筋肉に一定量の糖質のエネルギー(ブドウ糖)がストックされます。

この3ヶ所にストックしきれない量の糖質を摂ると、糖は体脂肪として蓄えられます。

また、血中・肝臓・筋肉にストックされたブドウ糖は、基礎代謝や運動などで、今使うエネルギーとして消費されます。

ブドウ糖を消費した後に、体脂肪が分解されてエネルギーとして使われるようになります。

糖質制限はカロリー制限より体脂肪を減らす?

体内にブドウ糖のエネルギーが無くなって、しばらくすると、体脂肪を分解し、ケトン体というエネルギーをつくりだします。ケトン体はブドウ糖に代わるエネルギーになり、脳のエネルギーにもなります。

通常のカロリー制限などで、体脂肪が分解されてエネルギーになったとしても、消費されないエネルギーは再び体脂肪に戻ります。しかし、ケトン体はエネルギーとして消費しなくても、尿に混ざって体外に排泄され続けるので、とても効率よく体脂肪が減るのです。

ただし、余分な糖質が体内に入ってくると、ケトン体は作られなくなるので、食事の管理がとても重要になります。

栄養のバランスを無視してカロリーだけを減らすダイエットは、筋肉が減ったり髪や肌がボロボロになってしまうリスクが高くなります。

まずは栄養の特徴や必要性を理解してから、糖質を減らしていく事をお勧めします。

糖質制限を実践する場合は、長期で続けると精神的にも肉体的にも負担が大きいです。

ある程度の体脂肪を減らしたら、ロカボな食生活にして、普段から糖質を摂り過ぎないように心掛けることをお勧めします。

また、健康状態や体質等でも向き不向きがあると思いますので、無理のない範囲で試してみるとよいと思います。

糖質制限と、ゆるやかな糖質制限のロカボでも、身体に及ぼす作用は変わってきます。

そちらのお話は、またの機会にさせていただければと思います。