「甘いものやスナック菓子が、無性に食べたくて食べたくて仕方がない」

「さっきご飯を食べたばかりなのに、何だかおなかが空いてしまった……」

このように、生理前の過食がひどい、食欲が止まらないと、悩んでいる女性は多いです。

実は、女性の身体は意思とは関係なく、生理前は過食気味になるのです。「食欲が止まらない」つらい症状は、あなたのせいではないのです。

今回は、生理前の食欲増進はなぜ起こるのか、食事や運動で気をつけるべきポイント、過食気味になってしまうときの対応策までご紹介します。

生理前に食欲が止まらない原因とは?PMSのひとつ?

食欲が止まらない原因の1つは、ホルモンバランスの乱れです。その中でも、プロゲステロン(黄体ホルモン)と呼ばれる、妊娠を維持しようとする女性ホルモンの変動によるものと言われています。

プロゲステロンが生理前に増加することにより、インスリン(血糖値を下げるホルモン)の効きが悪くなります。その結果、体がインスリンを大量に分泌し、血糖値が下がってしまうことが原因と考えられています。

血糖値が下がりすぎた身体は、慌てて血糖値を上げようとするため、甘いものが欲しくなったり、空腹を感じるようになったりと、過食が止まらない症状につながります。

また、生理前に過食気味になることは、PMS(月経前症候群)の一種とも言われています。PMSとは、生理が始まる前の3~10日ほど続く心身の不調のことで、生理が始まると改善されます。

ほとんど気にならない程度のものから、道で倒れ込むほど痛みが強いものまで、PMSの症状には個人差があります。毎月の生理開始前に、日常生活に支障をきたす症状が出てくるようであれば、PMSだと思ってよいでしょう。

PMSの種類には他にも、感情の起伏・イライラ・集中力の低下といった精神的な症状と、頭痛やめまい・乳房のハリや痛み・そして食欲の高まりといった身体的な症状が挙げられます。

生理前の食欲増進は何日前から始まる?我慢した方が良い?

PMSにより食欲が増す期間は、生理14日前~生理開始後4日までと言われています。この期間は排卵後になり、エネルギーの消費量が通常より多くなりがちです。

さらに、生理前の女性の身体は、妊娠に備えて栄養や水分を体に蓄えようとするため、足りない栄養素を身体に取り入れようと、過食気味になってしまいます。

では、生理前は食べることを我慢するべきなのでしょうか。

「生理前は食欲が増して、今日も食べ過ぎてしまった……」そう自覚したときこそ、普段から食べている食べ物や、食べ方に向き合えるチャンスでもあります。

イライラしたときに、ついついスナック菓子に手が伸びる。このように、食べ過ぎてしまったタイミングを記録することで、自分がどういう時に食べ過ぎてしまうのか、その傾向を把握するのもよいでしょう。

我慢したことで逆に食べ過ぎてしまうのなら「生理前のこの期間だけ」だと思って、無理に食欲を抑え込もうとせずに割り切ることも大切かもしれません。イライラしないよう、意識的にリラックスする時間を作ろう、というように、自分なりの予防法も見えてくるでしょう。

生理前の止まらない食欲への対策①ー食事編ー

生理前は、生理による貧血予防にもなる、鉄分を多く含む食材を積極的に摂取しましょう。鉄分を多く含む食材としては、赤みの肉や魚・大豆製品・小松菜・ひじき・あさり・卵などが挙げられます。

また、野菜・海藻・いも類・きのこ・こんにゃくなど、食物繊維を多く含む副菜を食べるのもおすすめです。食物繊維は、糖の吸収を緩やかにするため、食後の血糖値の急上昇を防ぐ働きがあります。

他にも摂取する方がよい栄養素はありますが、まずは普段の食事に鉄分や副菜をプラスするところから始めてみてください。

そして、生理前は甘いものも食べたくなりがちです。ただし、砂糖を摂取しすぎると体温を下げてしまうため、注意が必要だということだけは頭の片隅に置いてください。砂糖が多く含まれる洋菓子を食べる場合は、アーモンド入りのチョコレートを選ぶなど、選び方を工夫するとよいでしょう。

間食には、ナッツやドライフルーツなど歯ごたえのあるものを選ぶと、しっかり噛むことによって過食を防ぐことにもつながります。

また、生理前に体重が増える理由として、過食以外にも身体の水分量が関係しています。プロゲステロンの影響で、体内の水分量が増加した結果、ただ太ったわけではなく「むくんだ」状態になります。

私たちの身体は半分以上が水分でできており、飲食で摂取した水分が体の中を巡ったあと、体内の老廃物と一緒に不要な水分を、汗や尿として体外に排出しようとします。

ところが、排卵した後から生理前にかけては水分代謝が悪くなり、身体は妊娠に備えて水分を貯め込もうとするのです。そのため、身体に水分を貯留する働きを持つ塩分を摂りすぎないことが重要になります。

ここまで、生理前に食べるとよいもの・控えた方がよいものについて解説してきましたが、生理前におすすめの食事の仕方はあるのでしょうか。

生理前は、1日の食事の総量は増やさずに、食事の回数を4.5回に分けて、ゆっくりとよく噛んで食べるとよいでしょう。食事の回数を増やすことで、空腹になる時間帯はほとんどなくなるからです。

また、30回以上よく噛むことで脳にある満腹中枢が刺激され、自分にとって必要な量で満腹だと感じ、食べ過ぎを予防することができるでしょう。

食事を摂る順番は、副菜(野菜や汁物)→主菜(メインのおかず)→主食(ご飯やパン)の順にすることで、食後の急激な血糖値上昇を抑えることができます。

生理前の止まらない食欲への対策②ー活動・運動編ー

自分にとってのストレス解消法を見つけることも重要です。生理前にイライラしてしまい「何か食べたい!」と感じたときに、ぐっとこらえて「食べる代わりに〇〇をしよう!」と思うことができるようになれば、食べ過ぎる回数は確実に減ります。

自分に合ったストレス解消法を見つけて、自分で自分の身体のご機嫌を取ることができるようになりましょう。

手軽なストレス発散方法は、湯船につかることです。身体が温まるだけではなく、疲れた身体を癒やしながらリラックス効果を得ることができるでしょう。温度を40度以上に上げず、ぬるま湯にゆっくりとつかることで、寝つきもよくなります。

そして、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、生理前に有酸素運動を行っている人の方が、過食やPMSの症状が軽い傾向にあります。

有酸素運動と聞くと、ジョギング・水泳・サイクリングなどを思い浮かべる方も多いと思います。実は、手軽に自宅でできる有酸素運動もあるのです。

運動初心者の方に特におすすめするのが、踏み台昇降です。テンポよく1段上がって1段降りて、という動きを10分間繰り返してみてください。慣れてきたら腕を振ることで、二の腕の引き締めも一緒にできますよ。

激しい動作を必要とする有酸素運動では、毎日継続できない…そんな方にはヨガをおすすめします。腹式呼吸で酸素をたっぷりと身体に取り入れながら、ゆっくりとした動きで行う有酸素運動ですので、息が上がる運動はつらいという方にぜひ試していただきたいです。

もちろん普段の生活でも、エレベーターより階段を使ったり、電車1駅分を歩いてみたりと、こまめに身体を動かし、水分補給もしっかり行うことも大切ですよ。

生理前の食欲を抑えるには低用量ピルが良い?

最後に、生理前の食欲増進を抑える薬や、治療方法はあるのでしょうか。

実は、低用量ピルを服用することで、生理前の過食に改善が見られるケースがあります。低用量ピルを服用することで、体内に女性ホルモンが補充されるため、生理前にプロゲストロゲンが過剰に分泌されにくくなるためです。

PMS治療目的の場合、ピルの種類によっては保険が適用されます。保険適用で処方を受ける場合、きちんとクリニックで診察や検査を受けてから処方されるので、自分に合ったものを服用できる安心感がありますよね。

最近では低用量ピルのオンライン処方サービスもあります。オンラインピル処方【ルナルナおくすり便】では、スマホで『ルナルナおくすり便』のアプリをダウンロードすれば、自宅で医師とのビデオ診療が受けられます。医師の診察の結果、処方が難しい場合は費用がかからないのが嬉しいですね。ピルは決済完了の当日または翌日に発送され、自宅のポストに届きます。

気になる方は↓からアプリをダウンロードしてみてください。

![]()

また、漢方で体の不調を和らげる方法もおすすめです。漢方医学には『気・血・水(き・けつ・すい)』と呼ばれる、不調の原因を探る独自の考え方があります。

- 「気」……元気やエネルギー

- 「血」……体中を流れる血液

- 「水」……水分など、血液以外の体液

これら3つのバランスを整えることで「病気ではないが、身体の調子がなんとなく悪い」状態を、数ヶ月かけて改善していくことができます。

ただし、漢方薬はその人の体質や症状に合ったものでないと、十分に効果を発揮することができません。まずは、漢方の専門家に、どの漢方が自分に合うのかを相談するとよいでしょう。

生理前の食欲やその他の生理にまつわる相談先

もし今、あなたが生理前のつらい過食症状に1人で悩んでいるのなら、まずは近くのクリニックや専門機関へ相談・受診してみてください。どんな治療や食事法でも、人それぞれ体質や症状が違うため、全員に当てはまるものはありません。

医師や専門家に相談することで、少しでも早くあなたの体質や症状にあった対処法にたどり着くことができることを願っています。

![]()

毎月、みぞおちや胃が痛くなるし、気持ち悪くなることもある…。けれど、しばらくすると治るからと、ついそのままにしていませんか。

その辛い症状、実はPMS(月経前症候群)の症状の一つかもしれません。

この記事では、PMSやみぞおち・胃の痛みや吐き気が生理前に起こる原因を解説します。また、自分でできる対処法についてもご紹介していきます。

生理前に起こる症状の種類とは?PMSについても解説!

女性の体内では常にホルモンバランスの変化が生じるため、特に生理前は心身の変化が起こりやすいです。毎月不調が出て辛いと感じている方もいるのではないでしょうか。

排卵日から生理中にかけて、心身に不快な症状が出ることをPMS(月経前症候群)と呼びます。

PMSでは、次の症状で悩む方が多いと言われています。

<PMSの主な症状>

- 精神的症状(イライラ感・不安感・倦怠感など)

- 食行動変化(甘いものが食べたくなる・食欲増進など)

- 睡眠障害

- 体重増加・むくみ

- 肩こり・腰痛

- 頭痛

- 便秘

- お腹の張りや痛み

PMSが起こるのは、体の中で起こる女性ホルモン・セロトニン・プロスタグランジンのバランスの変化や、食事・ライフスタイルが原因と言われていますが、明確なことはまだわかっていません。

生理前では腰や下腹部で痛みが出やすいのですが、腹部の上方にあるみぞおちや胃に痛みを感じたり、吐き気がしたりする方もいます。腰や下腹部は子宮近くにあるため、症状が出るのはわかりやすいですが、なぜみぞおちや胃に症状が出るのでしょうか。

生理前の吐き気やみぞおち・胃が痛む原因は?ホルモンバランスが関係しているの?

生理前の不快な症状であるPMSは、どのようにして起こるのか、女性の体に起こる変化を見ながら確認してみましょう。

生理前は様々なホルモンのバランスが変化

女性の体では、女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の分泌量が周期的に変化します。

排卵日付近ではエストロゲンの量がピークに、そして排卵を終えるとプロゲステロンの量がピークを迎えます。その後、エストロゲンとプロゲステロンの量が急激に減ることによって、セロトニンのような脳内ホルモンなどのバランスに異常が起きるのです。

また生理が近づくと、妊娠するために準備していた子宮内膜が不要となり、体の外へ出そうとするため、プロスタグランジンという神経伝達物質が増えていきます。

生理前の吐き気やみぞおち・胃が痛む原因

生理前に増えるプロスタグランジンは、全身に作用する神経伝達物質で、子宮内膜を体の外へ出すために子宮を収縮させて生理を起こすだけでなく、炎症を起こしたり全身の筋肉を収縮させたりします。

つまり、PMSの頭痛を引き起こしたり、胃が収縮して胃やみぞおちあたりの痛みや吐き気を引き起こしたりするのも、プロスタグランジンの影響です。

また生理前に便秘になる方は、お腹が張ってしまうことでみぞおちに違和感や痛みが出る場合もあります。

生理前に関係無くみぞおちや胃に不調が出る原因

生理前のみぞおち・胃の不調は、PMSが原因の可能性が高いです。しかし、生理が終わっても不調が続く場合は、胃炎や逆流性食道炎、便秘などPMSではなく胃腸のトラブルが原因とも考えられるので、早めに医師に相談してみましょう。また、妊娠初期にも同じような症状が出ることがあるので、妊娠する可能性がある方は注意が必要です。

自分の症状がPMSなのか、自分で判断するのは難しいかもしれません。そんな方は、毎朝の基礎体温とその日の健康状態を記録するのがおすすめです。医師に症状の相談をする時もその記録を見せましょう。

普段からストレスや疲れを感じやすい方はPMSや生理不順、胃腸のトラブルが出やすいので、これからご紹介する対処法をぜひ試してください。

生理前のみぞおちの痛みを和らげる方法とは?一時的な対処法を紹介

ここでは、みぞおちや胃の痛みを和らげる対処法をご紹介します。

温かく消化の良い食事

みぞおちや胃の痛みがある時は、胃をあまり動かさなくてよいように消化の良い食事を摂りましょう。おかゆや柔らかいうどん、豆腐・白身魚・卵などを使った温かい料理がおすすめです。また、飲み物はノンカフェインの温かい麦茶やルイボスティー、白湯を飲みましょう。

一方で香辛料などの刺激物や、揚げ物・食物繊維たっぷりの食品は、胃に負担をかけて症状を余計悪くする恐れがあります。

リラックス&ツボ押し

ストレスは胃の痛みやPMSを悪化させると言われています。普段から意識的に疲れやストレスのケアをしていきましょう。

また、急な不調にはツボ押しもおすすめです。胃の痛みには梁丘(りょうきゅう)、吐き気には内関(ないかん)を刺激してみてください。

- 梁丘(りょうきゅう)

ひざのお皿から親指2本分上(太ももの骨の外側)にあるツボで急な胃痛・腹痛を和らげます。 - 内関(ないかん)

手首から親指2本分下にあるツボで吐き気を和らげます。少し強い力で押しましょう。

ツボ押しもなるべくリラックスできる環境でおこなってくださいね。

医薬品を使うのもひとつの手

辛い症状は我慢する必要はありません。ドラッグストアで購入できる医薬品をご紹介しますので、試してみてくださいね。

- 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)

速効性があり、急な腹痛や生理痛に使われます。筋肉のけいれんを抑える効果があります。 - 五苓散(ごれいさん)

胃腸の不調・吐き気・頭痛・むくみなどに使われます。 - プレフェミン

PMSの様々な症状に効果があります。イライラ感などの精神的症状がある方にもおすすめです。

アレルギーのある方や、服用中の薬がある方は医師や薬剤師に相談のうえで購入してください。

また、ご紹介した医薬品の効果は一時的であるため、症状を何度も繰り返す場合は、早めに病院を受診しましょう。

避けてほしいもの

以下は、胃の不調とPMSを悪化させる可能性があるので、なるべく減らすようにしましょう。

- コーヒー・アルコール・香辛料などの刺激物

- ナッツ・揚げ物などの脂肪分が多い食品

- 生野菜や果物などの体を冷やし、消化に時間のかかる食品

- たばこ

- 肉体的・精神的ストレス

特に、ストレスは胃腸の動きを乱すだけではなく、ホルモンバランスを乱してPMSの症状を悪化させると言われています。症状がある時だけではなく、普段からストレスを残さないよう生活していきましょう。

生理前の胃痛は病気?症状が重い場合は要注意

生理前の胃痛や吐き気は病気ではありませんが、耐えられないほどの痛みや、生理の周期に関係なく症状が続く場合は注意してください。

みぞおち・胃の痛みや吐き気以外に、便の色がいつもと違う・吐血がある場合は、胃潰瘍や胃がんのような深刻な病気がかくれている場合もあります。

また、そのような症状がずっと続いた場合、PMSが原因だったとしても胃炎などの病気につながることがあるので、早めに病院へ受診しましょう。

生理前のみぞおちの痛みや生理痛に関する相談先

生理前の不調は放っておかず、早い段階で診察してもらいましょう。

みぞおちの痛みや吐き気の不調があり、他のPMS症状もある場合は婦人科・産婦人科へ、PMSかどうかわからない場合や胃腸の悩みを直接治したい場合は内科・消化器内科へ受診することをおすすめします。

症状が軽い場合は本記事でご紹介した方法をまず試してみてみましょう。それでも症状が重い場合や長引く場合はなるべく早く医師に相談してみてください。

看護師とヨガ、瞑想の講師をしている小田祥子です。

「生理前の感情が落ち着かなくて困っている」という友人がいます。

先生から低用量ピルの服用を勧められ、今も服用を続けており、薬をもらうようになってからだいぶ楽になったそうです。

生理が始まる3~10日前から気分のイライラやうつなどの感情のアンバランス、腹痛などの身体的苦痛など、様々な症状が出現し、そういった症状をPMS(月経前症候群)と言います。

日本においては、月経のある女性のうちの7~8割が、生理前に何らかの症状があると答えており、生活に困難をきたすほどの強いPMSを示す女性は5.4%程度と言われています。

PMSに悩む女性は少なくありません。

今日は「生理前についイライラしちゃう」月経前症候群=PMSについてお話します。

PMS(月経前症候群)について

女性ホルモンにはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があります。

排卵から生理が始まるまでの黄体期に、この2種類の女性ホルモンの分泌が増加した後、黄体期の後半で急激に低下し、脳内ホルモンや神経伝達物質に異常を引き起こすことが、PMSの原因のひとつとして考えられています。

こういった脳の変化は、ストレスの影響も深く関係しており、女性ホルモンだけが原因ではないと言われています。

婦人科では、患者さんのPMSの症状に合わせて、低用量ピル(エストロゲン、プロゲステロンのお薬)を用いた治療の他に、漢方薬や、気持ちを落ち着ける向精神薬、浮腫みをとるお薬などを処方することもあるようです。

私は生理周期に伴った変化を自覚することは、今はほとんどないのですが、骨盤周囲の筋肉を動かし、骨盤内の血流を良くしておくことが症状の改善に役立つこともあるようです。

ヨガのインストラクター仲間で、ヨガを初めて、生理痛や生理前のイライラが改善したというお友だちもいるので、もしかしたら、ヨガを続けていることが生理周期によって起こる心身の不調を未然に防いでくれているのかな?とも思ったりしています。

生理周期に伴って心身の不調を繰り返し感じているという方は、一度婦人科で専門医に相談されると良いかもしれませんね。

ストレスについて

ストレスと脳内ホルモン、感情バランスの関係について。ストレスホルモンには3種類あります。

- アドレナリン

- ノルアドレナリン

- コルチゾール

人間の身体は、ストレス(身体的または精神的)を受けると、副腎からアドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾールなどのホルモンが分泌されます。

何か頑張っている時や、集中力が必要なときに、無意識に起こる体の反応ですが、アドレナリン、ノルアドレナリンが四六時中、長時間にわたって分泌されると、交感神経がスイッチオンの状態が続き、胃腸の働きは低下、手足が冷えて、体が緊張した状態が続きます。

(セロトニンの不足はうつ病の発症とも関係が深いと言われています。)

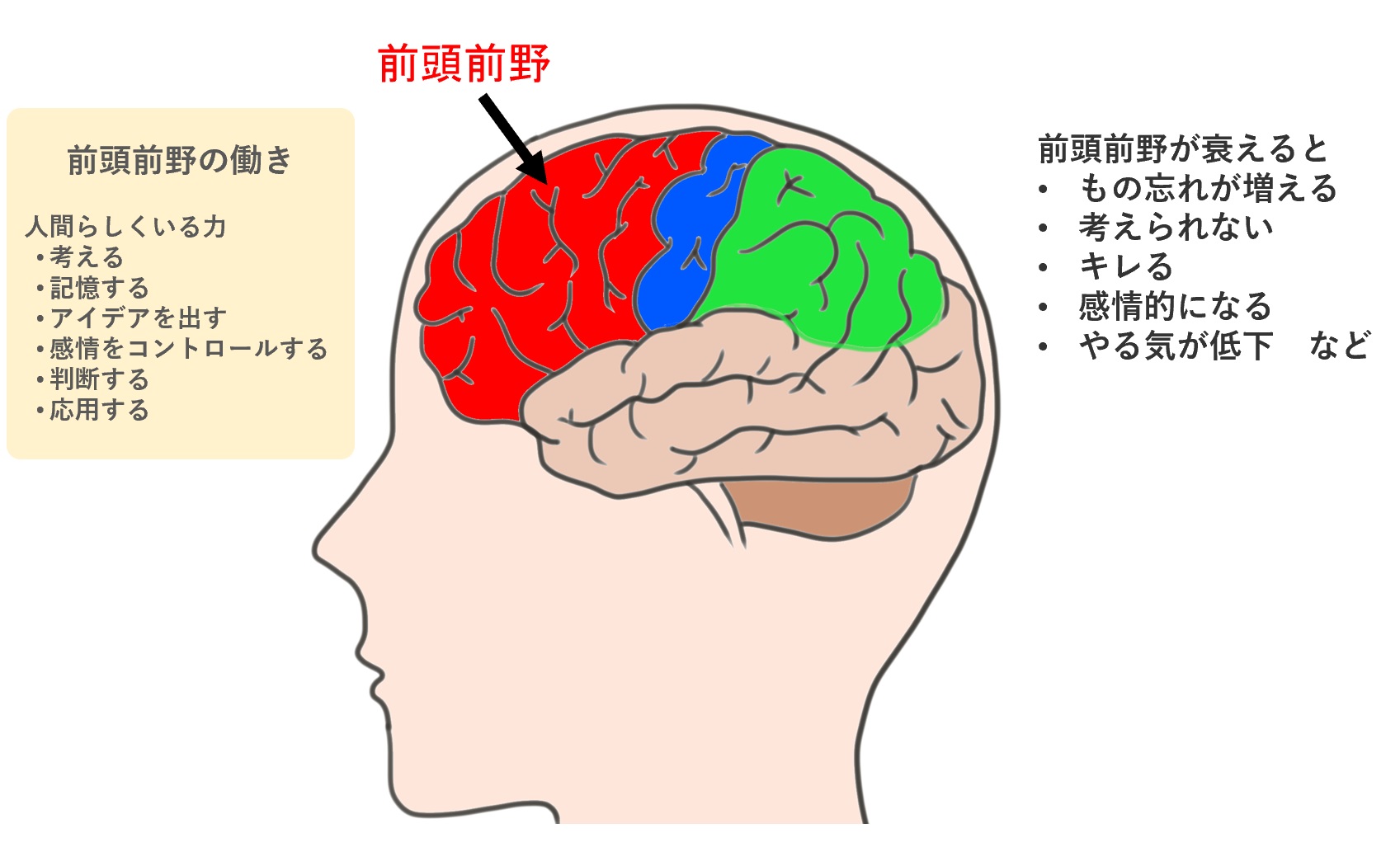

ノルアドレナリンは、脳の中の前頭前野という、感情抑止力や思考能力をつかさどる部分の機能を低下させます。怒りや不安の感情の暴走を抑えられず、心が不安定になりやすくなります。

コルチゾールの過剰分泌も、高血糖によって血管や神経に障害を引き起こし、血管の病気(腎臓の機能低下、脳や心臓の血管)のリスク増加や、記憶に関係する脳の海馬という場所の神経を委縮させるほか、免疫力低下などの影響があります。

PMSの対策

1.正しい知識を得る

女性としての心と体の仕組みについて知っておくことが、自分自身を労り、心の安定を取り戻すのに有効かもしれません。

正しい知識を持つことで、無駄に自分を責めることがなくなり、対処法を理解し、自分に合った行動をとることができれば、自分を守っている、という自信に繋がります。

自分の心と体の状態や、その変化を、普段から自己観察しておくことで、その変化に早く気づき、適切な対処法を実践できます。これが辛い症状を改善する近道になるのではないでしょうか。

ストレスを強く感じているな、と気付いたら、自分自身をしっかり労わったり、ねぎらったり、休ませてあげましょう。

2.適度な運動、温め

もし苦手でなければ、適度な運動も骨盤周囲の血流、全身のめぐりが良くなることで体調コントロールに役立ちます。

運動がやはり難しいという場合は、お風呂や温泉で温めるたり、腰回りや足元が冷えないように毛糸のパンツ、靴下、ホッカイロなど活用するのも、子宮回りを温めることになるので良いと思います。

3.生活リズムを整える

生活リズムが不規則だったり、夜睡眠がしっかりとれていないと、セロトニンが不足し、気分が重かったり、やる気が出なくなる原因にもなります。生活リズムを整えておくことも良い対策になります。

同様の悩みを抱えている人はきっと少なくないと思います。

一人で抱え込まずに。

時には自分をいたわり、ゆるしながら、自分の体を優しく受け止めて、前に進んでいきましょう。

イライラする。

不安になる。

やる気が出ない。

「もしかして、私、うつなのかしら?」

「最近、仕事が忙しくて、ストレスが溜まってるのかな?」

このように、不安になる方もいるかもしれません。

こういった心の不安定は、精神的なものよりも、ホルモンが原因で起こることがあります。

ホルモンと言うと分かりづらいかもしれませんが、最近は、PMS(月経前症候群)という言葉で表現される事が多いです。

こんにちは。ハーブティーブレンダー&カウンセラーの桝井愛祐子です。

私は普段、ホルモンバランスを乱して、PMSに悩む女性の相談に乗る事がとても多いです。悩みを抱える女性達の多くが、その原因が分からず、不安と戦っていらっしゃいます。

あなたの心の不安定がPMSの場合、どのように対応したらよいかをご紹介します。

PMSってなに?

日本ではPMSの認知度も低く、症状が様々で個人差もあるので、気がついていない方がとても多いです。

PMSとは「Premenstrual Syndrome」の略で、「月経前症候群」と言います。

月経開始の約3日~10日前に起こる精神的又は身体的に起こる症状の事です。

女性の70~80%の方にあると言われています。

原因は諸説ありますが、ホルモンバランスの変化だという考えが一般的です。

その症状は150種類以上とも200種類以上あるとも言われ、同じ人でも、毎月症状が違う…なんていう事もあります。

症状が出ていても忙しさのせいだと思っていたり、自分の性格だと思って気がついていない女性もとても多いです。

PMSチェック

あなたはこんな経験はありませんか?

- やたら眠くなる

- だるい

- 頭痛がする

- 甘いものが食べたくなる

- 太りやすくなる

- 便秘になる

- 胸が張って痛い

- むくみが気になる・・・

- 肌が荒れる

- ちょっとした事で涙が出てくる。

- 些細なことでイライラする

- 怒りっぽくなる

- パートナーと喧嘩

- etc

これらの症状が1つでも当てはまる方は、その症状が決まって現れる時期について思い出してください。

もし、いつも決まって生理前に現れるようであれば、あなたの心の不安定は、PMSの可能性があります。

現代の女性はとても頑張っています。

自分を責めないで

PMS傾向が強い方の特徴として、「まじめで几帳面、完璧主義、我慢してしまう、ストレスがある」などがあげられます。PMSの方は、辛い時でも無理をしがちです。

仕事や家事が忙しくて、自分のことは後回し…

忙しいから疲れていて彼や旦那様、子供に当たってしまう

そして後悔して、「私はなんてダメなんだ・・・」と自己嫌悪に陥る。

イライラして、家族や周りの人に当たってしまうのも、あなたのせいではありません。

あなたはもう十分頑張っています。自分を責めないでください。

PMSの対策

PMSの時期は、情緒不安定になったり、集中力、判断能力が低下します。

生理が始まると、昨日までのイライラはなんだったんだろう?というぐらいころっと気持ちが変わります。

ステップ1

まずは知ることが大切です。自分がいつPMSになるのかを知りましょう。

1 基礎体温をつける

2 生理日記をつける(落ち込んだ日や、喧嘩した日、頭痛がした日など一言でもOK!)

アプリなどで簡単に管理できますので面倒くさがらずに記録するのがおすすめです!

自分がいつPMSになり、どんな症状が起きるのか把握しておくと、喧嘩を避けられたり、重大な決断はしないなど、コントロールが出来るようになります。

ステップ2

PMSの時期の過ごし方を変えましょう。以下のように過ごすのがおススメです。

・自分を許してあげる

頑張れなくても、悲しくなっても、イライラしてもあなたのせいではありません。

・無理をしない、頑張りすぎない

家事をしなくなければしない!などど、自分でルールを決めてみましょう。

数日後には元気なサイクルが訪れるので、またその時に頑張ればいいのです!

今だけ!だという事を知っておきましょう!

・大きな決断はしない

大きな買い物や、転職や、お別れなど大きな決断は先延ばしにしましょう!

判断能力が鈍っているこの時に大きな決断をしてしまうと

後に後悔してしまう・・・なんていう事もあります。

・軽い運動

ウォーキングやストレッチなどの軽い運動がおすすめ!リフレッシュしましょう!

・食事に気をつける

カルシウムや、ビタミンCの多い食事を取り、PMSを悪化させてしまう可能性のある糖分や、塩分、カフェインの摂り過ぎに注意しましょう。お豆腐や、きのこ、緑黄色野菜などがおすすめ!

・好きなことをする

人と関わることが億劫になることもあるので、一人で好きな事をするのがおすすめです。例えば、映画鑑賞など。

・アロマバスでリラックス

入浴で身体をあたため、アロマでリラックスしましょう。ホルモンバランを整える働きがある、ゼラニウムや、リラックス効果のあるレモンバームなどがおすすめ! 必ず精油を使用しましょう!

・ハーブティーで体質改善

カモミールティーやシャタバリ、ラズベリーリーフなど、PMSに効果的だと言われるハーブティーはたくさんあります。

PMSの時期だけでなく、身体のリズムに合わせて毎日飲む事で症状の軽減が期待出来ます。

相乗効果が期待出来るため、シングルよりもブレンドハーブティーがおすすめです。

いかがでしたか?

これもPMSだったんだ!と意外と知らない事もあったのではないでしょうか?

自分の身体と心の事をきちんと理解して、上手に付き合って行きましょう!

✽症状がひどい場合や、心配な場合は病院の受診をおすすめ致します。

自分の体調や生理周期に合わせて、ハーブティーをブレンドして飲むと、PMSの改善に繋がります。PMSにお悩みの方は、ハーブティーブレンダー&カウンセラーの桝井愛祐子まで。

自分の身体の事を知って、心も身体も軽くなりましょう♪