白髪は身体の不調やストレスのサイン?白髪ができてしまうワケとは

髪の毛は、メラニン色素という髪の毛に色を与える色素の影響で黒くなっています。そのためメラニン色素が減ってしまうと、黒かった髪の毛が白髪になってしまうのです。

メラニン色素はメラノサイトという細胞で作られますが、様々な原因によりメラノサイトの働きが弱まると、白髪になると考えられています。

白髪になってしまう原因としては、「加齢」「遺伝的要因」「ストレス」の3つが主な原因です。それぞれの原因について見て行きましょう。

加齢

白髪ができる原因の一つとして「加齢」が挙げられます。人は年を取ると、身体の情報をつかさどる遺伝子情報も劣化していきます。

その影響でメラニン色素を生成するメラノサイトの機能が低下するため、髪の毛が黒くならないまま白髪として生えてしまうというわけです。

遺伝

年を重ねるとだんだん白髪が増えてくると前項で解説してきましたが、若い人でも白髪が生えていることも多く見受けられます。

実は10代~20代の時から白髪が生えている人は、遺伝的要因が強い可能性があります。

白髪と遺伝の関係性は未だ解明されていないことは多いですが、メラノサイトの維持や生存などに関係する遺伝子がもともと少ない人は白髪ができやすいといわれています。

ストレス

人は精神的ストレスや身体的ストレスを感じると、身体に様々な悪影響を及ぼします。その一つとして「新陳代謝の低下」が挙げられます。

新陳代謝が低下すると、メラノサイトの働きを弱めることになってしまい、結果的にメラニン色素を生成できなくなってしまうのです。

また、新陳代謝が低下することで頭皮環境が乱れ、元気な髪の毛を生成するための毛母細胞に栄養が行き届かなくなるため、白髪だけでなく薄毛の原因にもなってしまいます。

白髪のできやすい場所って?

白髪ができやすい場所は人によって違うのですが、特にできやすいのは頭頂部とつむじといわれています。

実は頭皮の血管は頭頂部に行けば行くほど細くなっており、血行が悪くなることによって、髪の毛の必要な栄養素やメラニン色素が頭頂部まで届かなくなってしまいます。

そのため、頭頂部やつむじにかけて白髪が多くなってしまうというわけです。

白髪ができる場所には意味があった!白髪ができる場所で身体の不調を今すぐチェック

頭頂部やつむじにかけてできやすい白髪ですが、実は白髪ができる場所には意味があり、それが身体の不調やストレスを表しているといわれています。

頭には身体の様々な臓器と連動しているツボがあり、その場所に白髪ができることで体の不調を表している場合があります。

ここからは白髪ができる場所ごとの身体の不調について詳しくチェックしていきましょう。

つむじ・頭頂部

髪の毛の分け目である「つむじ」や「頭頂部」に白髪ができている場合、胃や腸などの消化器官系に不調がみられる場合があります。

頭のてっぺんには百会(ひゃくえ)というツボがあり、そのツボが胃や腸と連動しているので、消化器官系の調子が悪いと白髪ができてしまう場合があるのです。

また、百会は自律神経にも深く関係していますので、精神的ストレスを感じると自律神経が乱れ、メラニン色素の生成が滞ってしまうため白髪ができる原因となってしまいます。

頭頂部右

頭頂部の右側に白髪が集中している場合は、身体のむくみや、腎臓の不調や病気などが考えられます。

腎臓の主な働きは、身体の中の老廃物を体内に出すことですが、その機能が低下することで身体のむくみなどの症状が表れることがあります。

頭頂部の右側のツボは腎臓と連動していますので、もし白髪ができてしまっている場合は、腎臓の不調を疑い、塩分を控えた食生活などを送ることが大切です。

頭頂部左

頭頂部の左側のツボは肝臓と連動しています。肝臓は、アルコールを分解したり体の中の毒素を解毒したりする働きがあります。

もし白髪ができてしまっている場合は、肝臓の機能が低下している可能性があります。

普段からアルコールを多量に摂取している方は、肝臓の機能が弱まっている可能性がありますので、休肝日を設けるなどして、肝臓に負担をかけないように心掛けましょう。

前頭部

前頭部のツボは肛門と連動しているため、前頭部に白髪が生えているときは便秘や痔など、肛門の不調が考えられます。

暴飲暴食を控え、栄養バランスの良い食事とともに食物繊維をしっかりとることをおすすめします。

つむじ

つむじに白髪が生えている場合は、心臓や肺に不調を表している場合があります。

運動もしていないのに動悸がしたり、息苦しくなったりする場合は、医師へ相談する必要がありますので、白髪が極端につむじに集中している場合は気にかけてください。

後頭部

後頭部には生殖器系のツボがありますので、後頭部に白髪が生えていると、生理不順や女性ホルモンのバランスの乱れなどが生じている可能性があります。

ホルモンバランスが乱れる原因としては、偏った食生活や運動不足、睡眠不足など様々な原因がありますので、規則正しい生活を心掛けましょう。

耳の後ろ

耳の後ろは聴覚をつかさどるツボがありますので、耳の後ろに白髪が集中している場合は、耳が聞こえにくかったりなど聴覚障害が起こる恐れがあります。

また耳の後ろの血管は細いため、食生活の乱れやストレスなどによって、十分な栄養が行き届かないことにより白髪が生えてしまう場合もあります。

前髪

前髪の近くには肛門や視神経のツボがあるといわれており、白髪が生えていると便秘や痔、視力の低下などの不調が生じているかもしれません。

前髪のこめかみ付近に白髪が集中している場合は、目の使いすぎによる眼精疲労が原因となっている可能性もあります。

目を適度に休めたり、食生活を改善したりといった対策をすることにより、改善する場合があります。

後頭部や襟足って白髪が生えにくいの?少ない理由は?

白髪は頭頂部やつむじに生えやすいとここまで解説してきましたが、後頭部や襟足は白髪が生えにくいといわれています。

実は首に近い部分は血管が太く、栄養がいきわたりやすいので白髪が生えるのが最も遅い部位です。また、頭の中でも後頭部や襟足はホルモンとの関係性が薄いとされており、白髪になりにくい場所です。

ただし、もし白髪が生えていたとしても後頭部や襟足は自分では確認しづらいところですので「生えていない」と錯覚してしまっている場合も考えられます。

髪の毛以外にも白髪が生えてきてしまうのにも理由があった!

ヒゲや体毛、鼻毛などに白髪が生えている方も多いのではないでしょうか?実はこれにも原因や考えられる身体の不調などがあります。一つずつ見ていきましょう。

ヒゲ

ヒゲに白髪が生えてきている場合は、日々の栄養バランスの偏りや運動不足、喫煙などにより血行不良になり、それが原因になっていることがあります。

加齢によりヒゲから白髪ができることも考えられますが、生活習慣の乱れも原因として考えられるのです。

白髪のヒゲを染めるのは現実的に難しいので、生えてこないように生活習慣を見直すことから始めましょう。

体毛

デリケートゾーンなどにも白髪ができる場合もありますが、これも老化やストレス、生活習慣の乱れによる血行不良が考えられます。

もしデリケートゾーンに白髪を見つけた場合、無理に抜いてしまうと肌トラブルのリスクに繋がってしまいますので、数本ならハサミでカットするなど対応しましょう。また市販の白髪染めは頭髪を染めるためのものですので、デリケートゾーンへの使用は控えましょう。

使用することでかゆみや痛みなど、肌トラブルの原因となってしまいますので使用しないようにしてください。

鼻毛

鼻に白髪ができて鼻毛が白くなってしまうのも、血行不良が原因と考えられます。

過度なストレスや喫煙などによって血行が悪くなると、鼻毛のメラニン色素の供給も悪くなってしまいます。

不規則な生活習慣を続けていると頭髪だけでなく、鼻の中の毛にまで悪影響を及ぼす可能性がありますので、規則正しい生活を心掛けるようにしましょう。

カンタンにできる!白髪対策には黒い&赤い食べ物が効果的

古くから中国では、美しい黒髪を保つには「黒い食べ物」と「赤い食べ物」を食べると効果的とされていました。

黒い食べ物といえば

黒豆

黒ゴマ

桑の実

黒きくらげ

海苔 など

赤い食べ物といえば

クコの実

クルミ

松の実 などが挙げられます。

上記の食べ物を日々の食生活に取り入れることで、白髪ができにくい身体を作ることができるといわれています。

日々の食生活や生活習慣を整えることも効果的ですので、まずは自分の生活習慣を見直し、改善することから始めることをおすすめします。

【まとめ】白髪ができる場所や原因を把握してしっかり対策しよう!

この記事では、白髪ができる原因や場所と身体の因果関係について解説してきました。

白髪はストレスや生活習慣の乱れ、加齢や遺伝など様々な原因によって、髪の毛に黒い色を与えるメラニン色素が十分に補給されないことによりできてしまいます。

また、白髪ができる場所によって身体の不調が現れているサインとしてもとらえられるので、一部の場所に偏って白髪が出ている場合は、身体の調子が悪い可能性もあります。

白髪を防ぐためには、黒い食べ物や赤い食べ物を食べるのもおすすめですが、まずは日々の生活習慣を見直し、白髪ができる原因を一つずつ除いていきましょう。

甘いものが無性に食べたい!その理由とは

お腹がいっぱいなのに、食後に甘いものが食べたくなる。ご飯を我慢してでも、甘いものを食べてしまうという方は少なくありません。スイーツだけでなく、ジュース、炭酸飲料、コーヒーや紅茶に砂糖を入れるなど、甘い飲み物がやめられない方もいるでしょう。

甘いものがやめられないのは、以下の4つの原因が考えられます。

①血糖値スパイク

②タンパク質の不足

③極陰性にカラダが傾いている

④習慣化している

一つずつ解説していきます。

血糖値スパイク

「血糖値スパイク」という言葉は、健康に気をつけている人であれば、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

近年、ダイエット・糖尿病・自律神経を整える・美容などの幅広い分野で「血糖値」が重要であると言われています。

血糖値の仕組みを簡単に説明すると、胃腸で食べ物(糖質)を消化し、ブドウ糖が腸管から吸収され、血液中に入る事で、血液中のブドウ糖が増えた状態を「血糖値が上がる」と言います。

血糖値が上がると、そのブドウ糖をエネルギーとして使うため、肝臓や筋肉にブドウ糖を取り込むために膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。

肝臓や筋肉にブドウ糖が取り込まれると血糖値は下がります。これが、血糖値が上がる・下がる仕組みです。

「血糖値スパイク」では、糖質を大量に摂取した場合、血液中に溢れるブドウ糖を「早く各臓器に送り込まなくてはいけない!!」と、大量にインスリンが分泌されます。そして、インスリンを急いで出し過ぎてしまった結果、血糖値が急激に正常値よりも下がってしまい、身体に不都合が起きてしまうのです。

血糖値はなだらかに上がり、なだらかに下るのが理想ですが、精製されたお米やパン・白砂糖を使ったスイーツなどは、血糖値スパイクを起こしやすくする食品の代表です。

血糖値が下がると空腹を感じてしまうため、食べたばかりなのにお腹が空く、しかも、血糖値を上げるために甘い物が食べたいと脳が感じてしまうのです。

血糖値スパイクを起こさないために、精製食品を控える事・食物繊維を食前に摂る事・ゆっくり噛んで食べる事が大切です。

甘いものを食べるには太りにくいタイミングがあった!太らないコツを紹介

タンパク質の不足

「タンパク質不足が食欲を増加させる」と様々な論文で言われるようになりました。

これは、人間の身体は水分を除けば70%はタンパク質で構成されており、必要不可欠な栄養素だからです。動物実験でも、自分に必要なタンパク質量を摂取することが分かっています。ですから、タンパク質量が少ない食事だと、それを補うために炭水化物でタンパク質を摂取しようと、必要なたんぱく量を摂取するまで炭水化物を摂り続けます。

ここで注意していただきたいのは、甘い物をやめるために過剰にタンパク質を摂取するべきということではありません。なぜなら、以下のような研究結果も出ているからです。

・高タンパク質+低炭水化物の食事は繁殖機能・子孫繁栄するが寿命は短い

・低タンパク質+高炭水化物の食事は繁殖機能・子孫繁栄は減少するが、寿命は長い。

・過剰タンパク質は繁殖機能も低下し寿命も短い。

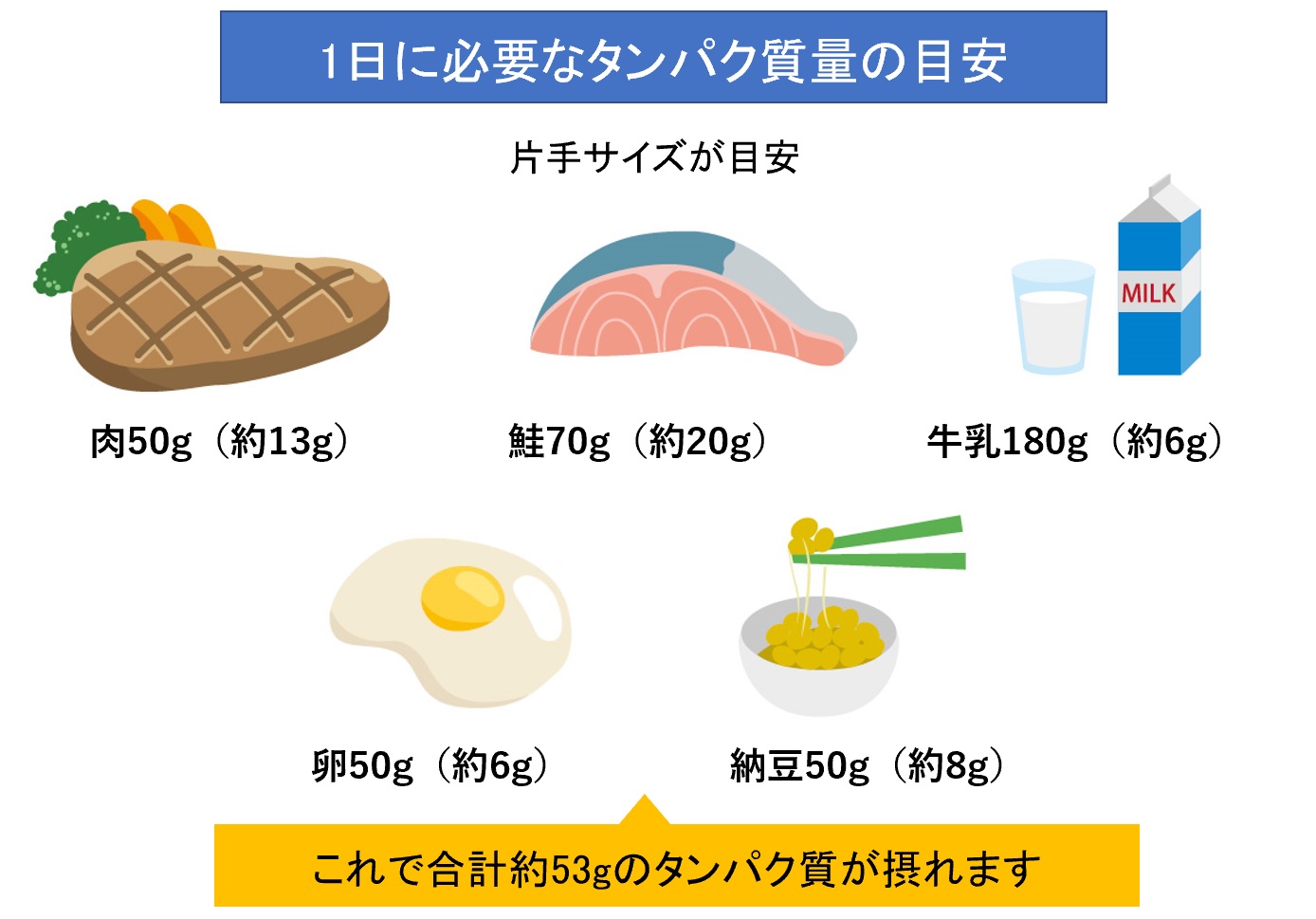

つまり、タンパク質の摂り過ぎも少なすぎもよくないので、バランスと質が大切なのです。タンパク質と一言で言っても、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など様々な食材があります。どの食材をどれだけ摂取すればちょうどよいのかお伝えします。

タンパク質は一日体重×1g摂取することが推奨されています。(筋トレをしている人は体重×1.5g~2g)

ここで問題なのは、タンパク質を全て動物性タンパク質から摂取してしまう場合です。

お肉の場合は脂質が体内の炎症を増加させ、アレルギーや高血圧、糖尿病を引き起こします。魚の場合は水銀などの有害物質が身体に蓄積し、脳や中枢神経に溜まり、認知症やうつ病様々な健康疾患を引き起こす危険性があると言われています。そして、どちらの場合もホルモン剤や抗生物質の問題があります。(魚は養殖の場合)

動物性タンパク質と植物性タンパク質の割合は1:1が理想です。

例えば、体重50kgの女性の場合、50gのタンパク質が必要で、以下の画像の量が必要になります。

極陰性にカラダが傾いている

これは、マクロビオティック的な考え方になりますが、人間の身体は中庸である時に、健康だとされています。

お砂糖・精製された穀物・化学調味料・コーヒー・薬などは体を陰性にすると言われています。

これらの食材は極陰性で、身体が陰性に傾くのでそれを中庸に戻すために、本能的に極陽性の食べ物を食べたくなります。

極陽性の食べ物は、お肉・マグロなどの大型魚・精製塩・卵・揚げ物・ハンバーグ・加工肉です。「極陽性の物を食べると、極陰性の物が食べたくなる・・・」と振り子が大きく揺れるように、なかなか中庸の状態でピタッと振り子は止まらないのです。

チョコレートを食べたらポテトチップスが食べたくなり、ポテトチップスを食べたら、またチョコレートが食べたくなる。そんな負のループに陥ったことはありませんか?そんな時は中庸の食べ物を意識して食べる事により、振り子の揺れは穏やかになっていきます。

玄米・海藻・小豆・番茶・大根・ごぼう・キノコ類・人参・黒豆・麦・ひえ・あわなどが、中庸の食材になります。いつもこれらのものばかりは食べていられないので、「極陰陽の食品を多く食べすぎたな」と思った時には、これらの食材を意識してください。

習慣化している

甘い物がやめられない理由の4つの中で、習慣でついつい食べてしまうという方が一番多いように感じています。

歯を磨くのと同じように、毎日甘い物を食べる事が習慣化されている人が多いです。白砂糖は麻薬よりも中毒性が高いと言われているため、ついつい食べてしまうのでしょう。

本気で甘いものを止めたいのであれば甘い物を近くに置かないということが重要です。

①コンビニやスーパーに近づかない

②家にお菓子を置かない

③もらったお菓子は誰かにあげるか気持ちだけ頂いて処分する

そして、もう一点、「企業に食べさせられている」ということを理解しなくてはいけません。

人間の味覚・聴覚・視覚・嗅覚・触覚、本能を研究しつくした企業は、中毒性の高い商品を販売しています。絶妙な糖分と脂肪分を計算されたスィーツに脳は勝てないのです。食欲に私達は勝てません。勝負を挑むのは辞めましょう。最初から食欲と戦わない。買ったら最後、毎日少しづつ食べようと思っても、一日で食べつくしてしまうのです。あなたの意思が弱いからではありません。企業努力が素晴らしいだけなのです。ですから、習慣を変えましょう。

◆近寄らない

◆買わない

◆代わりの物を用意する。

この3つを徹底してください。

代わりの物というのは、中毒性の高い甘い物ではなく、果物やはちみつなどの中毒性が低く、栄養素が高い物です。

食べたい食品別に原因を解説します

甘い物でも、チョコレートだったりアイスだったり食べたいもので、食べたくなる原因や対処法が変わります。それぞれ解説していきます。

チョコレート

チョコレートが無性に食べたい方は、マグネシウム不足と過緊張の可能性があります。

食の欧米化によって、現在の日本人はマグネシウム不足と言われています。特に生理前はマグネシウム不足になりやすいので、穀類をしっかり摂り良質な塩を摂りましょう。また、常に緊張で肩が上がることや歯をくいしばることはありませんか?緊張をほぐすためにチョコレートが食べたくなります。

ドーナッツやケーキ

ドーナッツやケーキが無性に食べたい方は、カロリー不足、ビタミンB2不足の可能性があります。

ダイエットでカロリー制限をしていると、カラダがエネルギーになるものを欲します。主食を減らし過ぎていないか食事を振り返ってみてください。

日常的にパンなど小麦製品を食べている人は小麦中毒になっている可能性があります。1週間ほど小麦を抜いてみましょう。

主食もしっかりとり、バランスよく食べているつもりだけど…という方は糖質や脂質を代謝するビタミンB群が不足してるかもしれません。かつお・まぐろ・鮭・豚ひれ・ささみ・バナナなどに多く含まれています。

アイスクリーム

アイスクリームが無性に食べたい方は、鉄不足・女性ホルモンのバランス悪化の可能性があります。

鉄が不足すると氷などの冷たいものを、そして女性ホルモンの乱れは脂肪を欲します。冷え性の人は、身体が冷えているのに上半身は熱く感じる事があるので、冷たい物を食べたくなったりします。

冷えが原因で身体の巡りが悪くなり、栄養が吸収されづらくなる、自律神経が乱れる、ホルモンバランスが乱れるということが起こります。アイスクリームが止められない場合は、しっかり身体を温め、バランスの良い食事をしましょう。

甘い物としょっぱい物

甘い物(極陰)としょっぱい物(極陽)に大きく振り子のように揺れる、というケースは、原因は2つ考えられます。

まずは、マクロビオティック的な原因を考えられます。

この場合は、中庸である、玄米や野菜を食べる事で落ち着きます。おやつに食べるなら干し芋やおしゃぶり昆布がおススメです。

もう一つの原因は、「限界効用逓減の法則」です。

これは、好きな物、美味しいと感じる物も慣れてしまうという心理的作用ですが、食べる事で満足したい。という気持ちが強い場合は、この心理が働いている可能性があります。そんな時は、「この食べ物は本当に食べたいものなのだろうか」ということを、考えて食べる物を選んでください。

安いから、すぐに食べられるからという理由で食べてしまうと、満足出来ずに食べ続けてしまいます。

当てはまる理由がないのに無性に甘いものが食べたい方向けの対処法

食事も整えた、ストレスケアもしているのに、それでもまだ甘い物がやめられない。そんな方への対処法をご紹介します。

睡眠の質を上げる

自分にとって最良な睡眠時間を確保できているでしょうか。週末に寝だめしている、と言う方は要注意です。

ただ、お仕事などでどうしても睡眠時間を確保できないという方は以下の事を実践してください。

①寝る90分前にお風呂に15分入る

②ストレッチなど入眠儀式をする

③入浴後に携帯は見ない

④寝室は真っ暗にする

⑤朝は決まった時間に起きる

⑥スヌーズ機能は使わない。

⑦日光を浴びる

スヌーズ機能は使わないで目覚ましを設定する方法については、少し詳しく解説します。

眠りの浅いレム睡眠で目覚ましが鳴ることを目的としてアラームを設定する方法です。

一度目のアラームは小さい音・二度目のアラームは20分後に大きな音で鳴らすことで、眠りの浅いレム睡眠のタイミングで起きる事ができるようになります。

スヌーズ機能と同じではないか?と思われるかもしれませんが、大きく違う点は「20分」という時間を設定している点、そして音量の大きさを最初は小さく、二度目は大きく。という点がスヌーズ機能とは違います。

レム睡眠・ノンレム睡眠は90分ごとに変わると聞いたことがあると思います。この時間は睡眠中ずっと同じではなく、入眠後すぐは90分ですが、朝方には徐々にこの感覚が短くなり、20分程に短くなると言われています。

目覚める時に眠りの浅いレム睡眠の場合、最初のアラームが小さな音でも起きることが出来ます。

しかし、眠りの深いノンレム睡眠だった場合、起きる事はできませんが20分後にはレム睡眠になっている場合が多いので、そのタイミングで先ほどよりも大きな音でアラームを鳴らすことにより、確実に起きることが出来ます。

最初に大きなアラームを鳴らすと、もしもノンレム睡眠だった場合、自然に起床することが出来なくなり、身体にストレスを与えることになります。

お昼寝をする

こちらも睡眠で甘い物を食べたくなくなるようにする方法ですが、甘い物を食べたくなるのは基本的に疲労が原因の場合が多いのです。

甘い物が食べたくなった場合、寝れる環境であれば、迷うことなく寝てください。

スープやお味噌汁を飲む

温かい物・栄養がある物を食べると甘い物への欲求が収まります。具材はなくてもいいです。

しっかり旨味の出た出汁に良質な塩、お好みでオリーブオイルを入れて飲むと、それだけで満足できます。

以上の事を気をつけることで、無駄に甘いものが食べたくなる欲求が湧くことがなくなります。

欲求と戦わず食べる

欲求には勝てないので戦わないと先に述べました。寝ても、スープを飲んでも、他にも歯磨きをしたりその場でジャンプしてみたり、掃除をしたり、意識を他の事に向けてみても、どうしても甘いものが食べたい場合、しかも「○○が食べたい」と商品名まで頭に思い描いている場合は、心置きなく食べましょう。

甘い物が食べたくなる原因についてお伝えしてきましたが、すぐに習慣や思考は変わりませんし、身体もすぐには変わりません。

ですから、今回お伝えしたことを実践しつつ、本当に食べたいと思った物は美味しく頂きましょう。

その他食べたいものによる身体のサイン

ここでは、甘い食品以外の食べたいもので、身体がどのようなサインを発しているのかご紹介します。

しょっぱい物が食べたい原因

しょっぱい物が食べたいということは、塩分を欲していると言う事です。

身体が塩分を欲する理由は、ミネラル不足と水分不足です。

本来塩には人間の身体に必要なミネラルが含まれていますが、精製された塩にはミネラルは含まれていません。

つまり一見良いお塩と思われるものでも、人間の身体に適した割合とかけ離れている塩もありますので注意が必要なのです。

身体の機能を維持するためにミネラルが必須であることはご存知の通りです。江戸時代には「塩抜きの刑」というものがあったくらい、ミネラルは人間の身体に死活問題なのです。

なぜミネラルを欲するのかといえば、外食などが多くミネラルが十分摂れていないことや、ストレスでミネラルを消費してしまうという理由があります。ストレスケアをして、精製されていないお塩を摂ってください。

その他の理由としては水分不足も挙げられます。

これを解消するために、お水を大量に飲むという対策ではなく、①筋肉をつける事②穀類をゆっくり食べる事を実践してください。

①脂肪の方が水分量が多いように感じますが、実はカラダの水分の多くは筋肉で保たれています。体組成計で見ると筋肉量が多い人の方が体内の水分量が多くなります。

②お水を沢山飲んでも、飲み方が間違っていると吸収されずに、ただトイレが近くなるだけになってしまいます。穀類は水分を多く含みます。腸でゆっくり穀類が消化される時に水分もゆっくり吸収されます。

◆ストレスケアをする

◆ホンモノの塩を使う

◆筋トレをする

◆穀類をゆっくり噛んで食べる

以上の4つを意識することで、過剰にしょっぱい物を食べたいという欲求がなくなります。

辛い物が食べたい原因

辛い物が食べたい原因は心理的ストレスが大きい事です。

何か特定の味を好んで食べたくなるのには、性格的要因も関係しているという実験があります。シカゴのアラン・R・ハシュー医学博士の18.000人を超える方を対象とした25年以上にわたる研究によると、辛い物を食べたくなる人は完璧主義で秩序を好み、時間を無駄にすることを嫌い、細かい事を気にする人が多いそうです。

そして、冷静さを取り戻すことが困難な状態、つまり興奮気味なマインドでいる事が多く、血圧が高め・呼吸も浅く荒い・心拍数も高い状態の人が多いと言われています。

陰陽のバランスとも関係してきますが、お肉などの極陽性の物が多いと、陰性食材の香辛料を摂りたくなりますので、お肉を減らすことも意識してください。

脂っこい物が食べたい原因

カリウムが足りない場合に揚げ物などを食べたくなります。

また、ダイエットなどで、糖質や脂質を減らしている場合も脂質の多い食品を食べたくなります。この場合は良質な油を摂取しましょう。

ナッツ類やオリーブオイル・豆類がおススメです。脂質ではありませんが、メープルシロップを摂ることで、カリウムが摂れかつ良質な糖質からエネルギーを得られるので、カロリーの高い脂質を摂取することがなくなり、ダイエットにも効果的です。

氷をかじりたい原因

貧血の場合、氷を欲します。

レバーやきな粉、ココアがお勧め食材ですが、腸の状態が悪い場合が多いので、アミノ酸が摂れる、ボーンブロスや出汁をしっかり取ったお味噌汁を飲み、腸壁を整えましょう。

炭酸飲料を飲みたい原因

カルシウム不足になると炭酸飲料を飲みたくなりますが、炭酸飲料を飲むと更にカルシウム不足になる悪循環に陥ります。

そして、糖尿病の症状としても炭酸飲料を飲みたくなる症状がでますので、甘い炭酸飲料は飲まず、炭酸水を飲むようにしてください。サクラエビや小魚・大豆製品でカルシウムを摂取してください。

すっぱいものを食べたい原因

血液循環が悪い人は乳酸が溜まりやすいので、すっぱい物が食べたくなります。

疲労しやすいのです。梅干しやレモン・黒酢やリンゴ酢がおススメです。

コーヒーを飲みたい原因

コーヒーは、鉄分不足で疲労を感じやすい状態の時に飲みたくなります。

そして、カフェインは中毒性があるので、毎日飲みたくなります。コーヒーにはアロマ効果でリラックスしたり、心臓病や脳卒中を予防する・脂肪燃焼効果・大腸がんや肝臓がん予防などの健康効果が期待されますが、食後すぐに飲むと鉄分の吸収を阻害してしまうので、食後すぐに飲むのは控えましょう。

特定の商品を食べたい原因

食べ物と、記憶や感情の結びつきはとても強いです。

悲しい時に子供の時に好きだったお菓子を食べて癒されたり、ストレスを強く感じた時に、食べ物でストレスが発散された経験が一度あると、そのネガティブな感情になった時に、同じ食材や商品を食べたくなります。

一度感情と結びついてしまった食べ物を切り離すことは難しいですが、客観的に自分の感情を見ることで、「今は悲しいからこの食べ物を食べたと思っているんだな」と気づくことで、その食品を食べなくてもいい状態に心をもっていくことができます。

バランスよく食べる事が健康的な食事の基本にはなりますが、必要な栄養素は人それぞれ違います。猛烈に食べたくなるには、理由が必ずあるのです。

身体の声を聞いて食べたいものを食べる事はとてもいい事ですが、甘い物など過剰に食べすぎると健康を害するものを食べたくなる場合は、なぜ食べたくなるのかを観察し、生活習慣や食生活を変える事で、少しずつ減らすようにしていってください。

こんにちは。アロマセラピストの 高橋優子 です。

長い時間同じ姿勢で過ごしたときや事務仕事などでパソコンを使ったときなど、肩がカチカチになることがあると思います。痛くて動かせなかったり、頭痛を引き起こしたりして、酷い時には眠れなくなることも少なくありません。肩が痛くて仕事や家事ができない時もあるでしょう。

肩こりの多くの原因は血行不良によるもので、ストレッチやマッサージをしたり、薬を飲んだり、接骨院や整体に行って痛みを和らげると思います。

ところが、様々な方法を試しても一向に肩こりが改善しない場合は、体の表面ではなく、ストレスが原因かもしれないと疑ってみてください。実は、心理的なことから血行不良が起こることもあるのです。

今回は、気持ちの面から起こる肩こりについてお話したいと思います。

心理的(ストレス)でなぜ肩こりになるのか?

これを読んでいるあなたは、もしかすると心配事や悩みがあり、睡眠がしっかり取れていないのではないでしょうか?精神的に不安定になると、交感神経が優位になり自律神経のバランスも崩れてきます。すると、身体が緊張して血流も悪くなり、気が付くと肩が凝ってしまうのです。肩こりは基本的に血行不良からくるものですが、この場合、姿勢や眼精疲労からくるものとは少し違います。

責任感の強い人の肩こりと心のケア方法

問題を自分で何とかしなくてはならないという思いや、私しかできないことを頑張らなきゃいけないという気持ちを一人で抱え込んでいることはないでしょうか?お子さんのことや介護、職場や地域の人間関係など、私がしっかりしなくてはと責任感のある方は、ついつい頑張ってしまい背負いすぎてしまうことがあります。

少し肩の荷をおろしてみましょう。

今あなたがしなくてはいけないことなのかどうか、一旦立ち止まって考えてみることで、気づくこともあると思います。難しく考えていたことはもっとシンプルに片づけられることなのかもしれません。全てのことを完璧にこなす必要はありません。

手を抜けるところはないでしょうか?他の人でも間に合う作業はありませんか?もし一人で考えることが難しいのであれば、誰かに相談したり頼ってみるのもいいでしょう。

人生がうまくいかないストレスから肩こりと心のケア方法

自分の思うように進んでいかないときにもストレスを感じることがあるでしょう。相手や環境を変えようと一生懸命になっていると、相手が思うように動いてくれない状態が大きなストレスになります。しかしそれは自分の都合でしかありません。あなたにはあなたの都合があるように、相手にも相手の都合があることを忘れてはいけません。

いまの環境を一旦受け入れ、相手の考えや気持ちを考えてみることで何か分かることがあると思います。自分の辛さと同じように相手も辛い思いをしているということもあります。見えなかったことが見えてくることで、肩の力も抜け、気が付いたら肩こりも和らいでいることでしょう。

肩こりにも香りを使ってみましょう

肩こりに精油を使うの?と思われるかもしれませんが、是非試してみてください。

心と身体はつながっています。心の緊張が解けてくることで身体の緊張が緩んできます。心の緊張を和らげるのに、精油はピッタリです。

ストレス肩こりにお悩みの方におすすの精油は、「スイートマージョラム」です。

スイートマージョラムの精油は、心身を温めてくれる働きがあります。心と身体の緊張を緩め、悲しみに寄り添ってくれる香りでもあります。

精油の使い方

ディフューザーでアロマを使う方法

ディフューザーにスイートマージョラムの精油を入れてリビングや寝室にほのかに香らせておくだけですので簡単です。

ディフューザーをお持ちでなければマグカップにお湯を入れ精油を1滴入れてお使いください。湯気と一緒に香りがお部屋に広がっていきます。

アロマバスやオイルトリートメントもおすすめです。スイートマージョラムの精油を単体ではなくブレンドして使うのもいいでしょう。

入浴でアロマを使う方法

アロマを入れたお風呂にゆっくり浸かってみたり、お風呂上りに肩と首のあたりをアロマオイルでマッサージしたりするのもいいですね。心も身体もリラックスでき自律神経のバランスも整い、血流もよくなって肩こりも和らいでくることでしょう。

お風呂やマッサージをするとき、自分に「いつも頑張っているね」と言ってあげましょう。アロマバスやオイルマッサージで精油を使う場合は、注意が必要なこともありますので、ショップやアロマセラピストに相談してみてくださいね。

おススメの精油ブレンド

スイートマージョラム×ベルガモット

ホッとする香りです。心の奥にある怒りや悲しみを和らげてくれます。何となく上手くいかないことが続くときにはおすすめです。

スイートマージョラム×ラベンダー

不安定な気持ちを整えてくれます。気持ちが安定し、少し余裕が出てきたら、あなたの抱えている自分の気持ちを周りの人に伝えてみましょう。

アロマセラピーとは

アロマセラピーは、芳香をもつ植物から抽出された精油(エッセンシャルオイル)を使って、その香りと成分の働きにより、心身の状態を向上させようというセラピーです。

肩こりがよくなれば、体も心もストレスフリーに

以前の私は月に2、3度の頻度で肩こりからくる頭痛に悩まされ、薬を手放せない時期がありました。しかし現在はほとんど薬に頼ることなく生活できています。肩こりから解放されてからは仕事や家事、趣味も思いっきりできるようになりました。

ここまで読んでくださったあなたは真剣に悩んでいらっしゃることでしょう。参考になるポイントがあれば是非お試しください。香りはあなたのよくなりたいという思いをサポートしてくれます。続けていただくことで心配事や悩みも軽くなり、自律神経のバランスも整ってくることでしょう。肩こりだけでなく、気持ちも前向きになってきます。

痛みのせいでこれまで諦めていたことや我慢していたことができるようになり、いきいきした毎日を取り戻せることと思います。あなたの笑顔でご家族や大切な人たちも笑顔になっていきますように。

こんにちは。

フラワーエッセンスティチャー・カウンセラーの河津美希(かわずみき)です。

新型コロナ感染症の影響で多くの方がストレスをかかえていると思います。

不安、パニック、イライラ、集中できない、将来が明るく見えない、お金の心配、孤独感などきりがないぐらいのネガティブな感情が溢れやすい時です。

また、おうち時間を親しい人と過ごすようになって、親密な人と仲良くいたいのに反対に小さなことでイライラして、喧嘩が増えた人がいるかもしれません。

このような誰もがストレスがかかっている状況の中、感情が乱れることは通常なことなのかもしれません。

しかし、うまくこの状況を辛抱強く乗り切り、悲観的になりすぎず、大切な人たちとの関係も良好に維持する力が必要な時です。

今回は、そんな自分の感情、心を整えるアイテムをご紹介します。

「フラワーエッセンス」をご存知ですか?

フラワーエッセンスというと怪しいもと思う人もいるかもしれませんが、こんな時期には安全で、安心できて助けになるアイテムです。

そして、自分自身だけでなく、周りの愛する人にも使えます。

フラワーエッセンスについて説明いたします。

フラワーエッセンスは安全なもの

フラワーエッセンスは世界中で飲まれています。

例えば、イギリス王室です。イギリスの王室のキャサリン王妃がウイリアム大使との結婚式の前にフラワーエッセンスのレスキューレメディを飲んでいたことが報道されました。

もちろん故ダイアナ妃もフラワーエッセンスを飲んでいたことはよく知られています。

常に注目され強いストレスを感じることも多い王妃達もフラワーエッセンスの力を借り、より良いバランスを取り続けています。

また、世界の名だたるVIP達もフラワーエッセンスを飲んでいます。

海外の女優のケイト•ブランシェット。エリザベス役やロードオブザリングの王妃役で有名で、まるで妖精のような雰囲気の女優さんです。

女優のジェ二ファー•アニストン。フレンズのレイチェル役で有名でとてもキュートな女優さんです。

歌手のビクトリア•ベッカム。とってもおしゃれでベッカムの奥様としても有名です。

ストレスがかかる彼女達がいつもキラキラ輝いているのはフラワーエッセンスが一役かっているのかもしれません。だからこそ、私達もこのお花の力を使わない手はないでしょう。

また、日本でも芸能人達にも飲まれています。

最近は女性誌にも「心を癒す物、心のサプリメント」などと言われ取り上げられたり、おしゃれ女子たちの集まるコスメのお店でも見かけるようになりました。

フラワーエッセンスがよく間違えられる物

フラワーエッセンスと言うとよく間違えられる物があります。

1、お花やハーブを生のまま、または、乾燥させて飲むハーブティーです。

フラワーエッセンスは、飲み物ですが、ハーブティーのように、お花の成分を抽出して飲む物ではありません。

2、お花の香りや心身への効果・効能を楽しむアロマのエッセンシャルオイルです。

フラワーエッセンスはアロマテラピーのエッセンシャルオイルのように香りもありません。

つまり、これらの物とは全く違う物です。

フラワーエッセンスは、お花や植物の持っている波動だけをお水に転写した、味も香りもしない飲み物です。波動と言うと怪しいと思われるかもしれませんが、

私たちが見ている色も携帯電話も波動の一部です。

フラワーエッセンスとは

フラワーエッセンスは7 ml~ 30mlの茶色やブルーなどのガラスボトルに液体が入った物です。

そして、蓋を開けると中の部分にはガラス製のスポイドがついています。蓋の上のゴムの部分を 指でつまむとスポイドにフラワーエッセンスが吸い上げられます。

このようにフラワーエッセンスを吸い上げて飲む物(飲用タイプ)が一般的です。

その他にはスプレータイプもあります。

フラワーエッセンスはボトルに液体が入った物ですが、先ほどご説明したようにボトルの中には、お花は入っていませんし香りもありません。

フラワーエッセンスの中身はお水とブランデー(保存料)またはブランデーでないときはグリセリン(保存料)だけです。

フラワーエッセンスの味はブランデーをお水で割った水割りのようなものです。グリセリンを使った物は甘い味がします。

フラワーエッセンスの飲み方

フラワーエッセンス(液体)を数滴だけ飲み物の中に落として飲む物です。または、そのままボトルから口の中に数滴落として飲みます。

たったそれだけですが、正しく選ばれたフラワーエッセンスを飲み続けることで心のバランスを 本来のよい状態に整え、そして、人生まで変えてしまうような魔法の飲み物です。

フラワーエッセンスを飲む期間

フラワーエッセンスを飲む期間は、通常は2週間〜1か月ほどを目安に飲みます。

朝、晩は必ず飲みます。お昼間は数回飲むと理想的です。

例えば、不安が増してきた、大げんかをした時などネガティブな感情が収まらないときには、5分〜10分おきにフラワーエッセンスを飲むことで心のバランスを早く取り戻すことができます。

フラワーエッセンスは多くのブランドがありますので、各ブランドのお勧め滴数や飲む回数がありますので飲む前に確認してください。

フラワーエッセンスは副作用がない

フラワーエッセンスは植物の成分が入っていないので、副作用がなく赤ちゃんからお年寄り、動物まで安心して飲むことができます。また、元気のない植物に与えても大丈夫です。

また、お薬を飲んでいてもフラワーエッセンスを並行して飲んでも大丈夫です。

そして、中毒にもなりません。

フラワーエッセンスを作ったエドワード バッチ博士

フラワーエッセンスを体系化した人は今から80年ほど前のイギリスの医師エドワードバッチ博士(1886〜1936)です。

バッチ博士は高名な医師でした。しかし、もっと患者に優しい治療法を探していて、人間のネガティブな感情にあわせて38種類のフラワーエッセンスを開発しました。

そして、フラワーエッセンスに対してバッチ博士はこんな言葉を残しています。

フラワーエッセンスは自然界の特定の草木やお花からつくられています。

決して、人に害をあたえたり、傷つけることはありません。

そして、それを飲むことで、平和、喜び、希望、思いやりなどの性質をより強くし、神性に近づけてくれるようなものです。

そして、フラワーエッセンスの医学の知識がなくても使い方が簡単で、誰もが自分や家族、周りの人達に気軽に使えます。

フラワーエッセンスが安全で安心できるものとご理解いただけましたでしょうか?では、ぜひ感情を整えるために試してみてください。

フラワーエッセンスを選ぶ時は、今1番感じているネガティブな感情をキーワードにして、エッセンスを選んでください。

(例)

「不安」を感じているなら

1、フラワーエッセンスを調べる。

2、気になるブランドを決める。

3、そのブランドの中から「不安」で調べてみてください。

パニック、イライラ、集中できない、孤独感などを感じているなら、それをキーワードに調べてみてください。

では、あなたと、あなたの愛する人が安全でありますように。

そして、おうち時間をネガティブな感情をフラワーエッセンスで整えてHappyにお過ごしください。

看護師とヨガ、瞑想の講師をしている小田祥子です。

「生理前の感情が落ち着かなくて困っている」という友人がいます。

先生から低用量ピルの服用を勧められ、今も服用を続けており、薬をもらうようになってからだいぶ楽になったそうです。

生理が始まる3~10日前から気分のイライラやうつなどの感情のアンバランス、腹痛などの身体的苦痛など、様々な症状が出現し、そういった症状をPMS(月経前症候群)と言います。

日本においては、月経のある女性のうちの7~8割が、生理前に何らかの症状があると答えており、生活に困難をきたすほどの強いPMSを示す女性は5.4%程度と言われています。

PMSに悩む女性は少なくありません。

今日は「生理前についイライラしちゃう」月経前症候群=PMSについてお話します。

PMS(月経前症候群)について

女性ホルモンにはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があります。

排卵から生理が始まるまでの黄体期に、この2種類の女性ホルモンの分泌が増加した後、黄体期の後半で急激に低下し、脳内ホルモンや神経伝達物質に異常を引き起こすことが、PMSの原因のひとつとして考えられています。

こういった脳の変化は、ストレスの影響も深く関係しており、女性ホルモンだけが原因ではないと言われています。

婦人科では、患者さんのPMSの症状に合わせて、低用量ピル(エストロゲン、プロゲステロンのお薬)を用いた治療の他に、漢方薬や、気持ちを落ち着ける向精神薬、浮腫みをとるお薬などを処方することもあるようです。

私は生理周期に伴った変化を自覚することは、今はほとんどないのですが、骨盤周囲の筋肉を動かし、骨盤内の血流を良くしておくことが症状の改善に役立つこともあるようです。

ヨガのインストラクター仲間で、ヨガを初めて、生理痛や生理前のイライラが改善したというお友だちもいるので、もしかしたら、ヨガを続けていることが生理周期によって起こる心身の不調を未然に防いでくれているのかな?とも思ったりしています。

生理周期に伴って心身の不調を繰り返し感じているという方は、一度婦人科で専門医に相談されると良いかもしれませんね。

ストレスについて

ストレスと脳内ホルモン、感情バランスの関係について。ストレスホルモンには3種類あります。

- アドレナリン

- ノルアドレナリン

- コルチゾール

人間の身体は、ストレス(身体的または精神的)を受けると、副腎からアドレナリン、ノルアドレナリン、コルチゾールなどのホルモンが分泌されます。

何か頑張っている時や、集中力が必要なときに、無意識に起こる体の反応ですが、アドレナリン、ノルアドレナリンが四六時中、長時間にわたって分泌されると、交感神経がスイッチオンの状態が続き、胃腸の働きは低下、手足が冷えて、体が緊張した状態が続きます。

(セロトニンの不足はうつ病の発症とも関係が深いと言われています。)

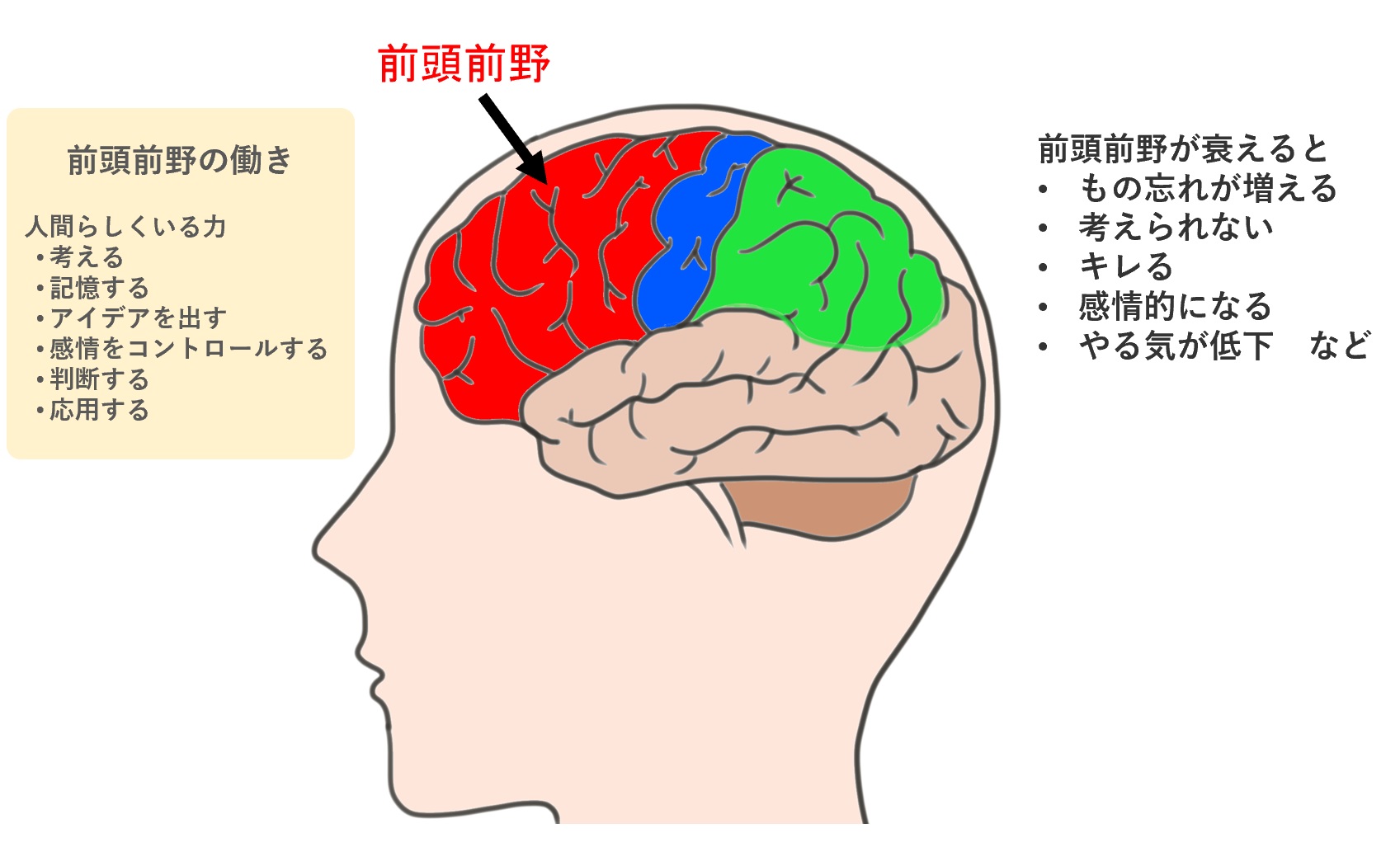

ノルアドレナリンは、脳の中の前頭前野という、感情抑止力や思考能力をつかさどる部分の機能を低下させます。怒りや不安の感情の暴走を抑えられず、心が不安定になりやすくなります。

コルチゾールの過剰分泌も、高血糖によって血管や神経に障害を引き起こし、血管の病気(腎臓の機能低下、脳や心臓の血管)のリスク増加や、記憶に関係する脳の海馬という場所の神経を委縮させるほか、免疫力低下などの影響があります。

PMSの対策

1.正しい知識を得る

女性としての心と体の仕組みについて知っておくことが、自分自身を労り、心の安定を取り戻すのに有効かもしれません。

正しい知識を持つことで、無駄に自分を責めることがなくなり、対処法を理解し、自分に合った行動をとることができれば、自分を守っている、という自信に繋がります。

自分の心と体の状態や、その変化を、普段から自己観察しておくことで、その変化に早く気づき、適切な対処法を実践できます。これが辛い症状を改善する近道になるのではないでしょうか。

ストレスを強く感じているな、と気付いたら、自分自身をしっかり労わったり、ねぎらったり、休ませてあげましょう。

2.適度な運動、温め

もし苦手でなければ、適度な運動も骨盤周囲の血流、全身のめぐりが良くなることで体調コントロールに役立ちます。

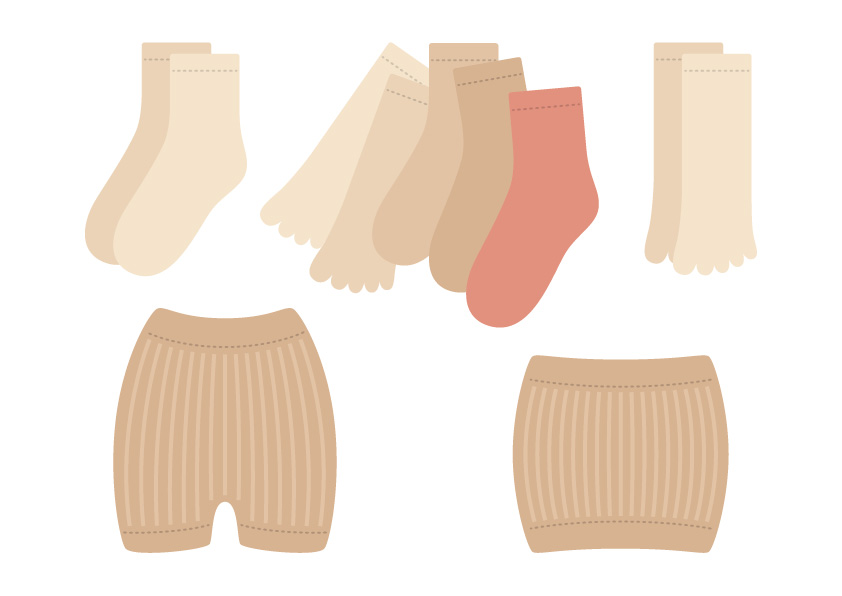

運動がやはり難しいという場合は、お風呂や温泉で温めるたり、腰回りや足元が冷えないように毛糸のパンツ、靴下、ホッカイロなど活用するのも、子宮回りを温めることになるので良いと思います。

3.生活リズムを整える

生活リズムが不規則だったり、夜睡眠がしっかりとれていないと、セロトニンが不足し、気分が重かったり、やる気が出なくなる原因にもなります。生活リズムを整えておくことも良い対策になります。

同様の悩みを抱えている人はきっと少なくないと思います。

一人で抱え込まずに。

時には自分をいたわり、ゆるしながら、自分の体を優しく受け止めて、前に進んでいきましょう。

日々の生活の中で、ストレスを感じない人はいないでしょう。ストレスは自律神経の働きを乱し、体は血行不良になり、体温が下がり、体の至る所に不調が現れます。

精神的なストレスばかり注目されていますが、実はそれ以外にも「薬剤ストレス」によって、血行不良を引き起こし、色々な未病や病気を招いている可能性があります。

薬は体にとっては異物で、ストレスと感じるのです。

薬を飲む

↓

血流障害

↓

臓器障害

↓

老化、病気

体を健康に保とうと、薬を飲みますが、実はその薬が原因で、逆に体の老化を進めているのかもしれません。

薬を飲むとなぜ手がくすむのか?

手は血行不良になりやすい箇所です。

手先の冷えを感じる女性は多いです。血行不良になると、体の末端まで血が行き届かず冷えます。そして、血が届かず栄養がもらえない手肌は老化し、くすんでしまいます。

手は顔よりも早く老けるのは、体の中で一番血行不良になりやすいからです。

血行不良を引き起こす原因は様々ですが、常に薬を常用している方は、薬剤ストレスが原因となっているかもしれません。

薬を飲まないわけにはいかない…

常に薬を飲み続けると、断薬が難しくなり、薬漬けの人生が待っています。

例えば、日本では睡眠薬を常用する人がとても多いです。

そのうち、臓器障害といった形で体を蝕み、ストレスを増大させます。

そうして、あるところまで放置すると睡眠薬なしではいられない体になります。

放置すればするほど、ストレスは血流障害を介して、脳などの臓器にダメージを残し、薬がないとストレスに耐えられなくなります。

そして、そこからずっと薬漬けの毎日になるのです。

このように、睡眠薬だけでなく、降圧剤、精神安定剤、痛み止めなどを常用している方も多くいます。

しかし、薬を飲むことで、薬漬けの人生と、さらなる病気を引き起こすという代償を背負う事になります。

健康でなければ、その数倍はかかります。

手には体の中で一番最初に老化が現れます。血行不良が一番最初に起こるからです。

手の老化が気になるという事は、自分の生活習慣を見直した方がよい、というサインです。

こんにちは。アロマコーディネーター・嗅覚訓練指導士 Flower of Lifeの清水直美です。

毎日、様々なストレスがかかっていませんか?

お仕事で、人間関係で、子育ての心配や自分自身の気になることなど、スムーズにいかないことが多くなると、メンタルも弱くなりますね。

イライラする、疲れやすいなど気分も落ち込みます。

さらに心配をかけたくないからと頑張る方も多く、よりストレスが深まります。そうなると身体にも影響が出る場合もあります。

実は、メンタルを強くするには、「脳を美しくする」と効果的なのです。

これからは脳から美しくなる時代

「脳はあなたの司令塔」です。日常で起こる様々な出来事をあまり気にしなくなれたら、それでも前向きに考えることができたら良いと思いませんか?

考えること、行動すること、理解すること、気分的なこと、感じることなど、すべて脳から起こりコントロールしています。やる気が起きなくなったり、いつもなら気にならないことが気になるなど、脳の働きが弱くなると、精神的にも影響を及ぼします。

香りがあまりわからないという時は、ストレスで弱っているかもしれません。(持病の方は当てはまらない場合もあります。)このままではダメだ!なんとかしなければ!前向きにならなければ!など、なんとかしようとしても、考え方を変えるのはかなり意識しなければならず、なかなか難しいものです。

そこで、簡単に脳に働きかける「美脳」には、アロマセラピー(芳香療法)がおススメです。

アロマテラピーは、ダイレクトに素早く脳に働きかけ、ストレスに強く、また、ストレスを受けても回復し脳の働きを活性化させることができます。

アロマセラピー(芳香療法)がどのようにしてメンタルに働きかけるのかをお伝えします。

香りと脳の関係性

なぜ、アロマセラピーが脳の働きに有用性があるのでしょうか?

「アロマセラピーってマッサージのことですよね?」と思われる方もたくさんいらっしゃいます。

もちろん、それもありますが、わたしはこれからもっと多くなるのは精油(エッセンシャルオイル)で嗅覚を刺激する方法だと思います。

簡単に言いますと「香りを嗅ぐ」ということです。これならどなたにもできそうですね。

精油の香りを嗅ぐとその成分は鼻の奥にある香りの受容体と結合します。そこから電気信号に変わり嗅細胞から嗅神経などを通り脳の大脳辺縁系から視床下部まで刺激が伝わります。さらに前頭前野という脳の部分の血流も活発にするので、脳全体の働きも活性化することになります。ということは、香りを嗅ぐだけで脳へ刺激が伝わり働きが良くなっている、ということなのです。

ストレスに負けない脳へ

脳の働きを良くするための「香りの嗅ぎ方」があります。

ただなんとなく漂っている香りを嗅いでいるだけではあまり効果は得られません。積極的にしっかりと鼻の奥へ届ける意識で香りを嗅いでください。この「積極的に」ということが働きを高めます。やり方はとても簡単です。

香りを嗅ぐ方法

1.お好みの精油をひとつ選ぶ

- 精神を安定させる

ラベンダー、カモミールローマン、ネロリ、マジョラム など

- ストレスに強くなる

カルダモン、ジュニパー、レモングラス、ローズマリー など

- 幸せな明るい気持ちに

オレンジ、レモン、グレープフルーツ、ベルガモット など

- リラックスしたいとき

イランイラン、クラリセージ、ゼラニウム、ローズ など

精油には様々な働きがあります。上記以外にもお好みの精油があればそれをご使用ください。

2.選んだ精油をハンカチやティッシュに一滴垂らす。

3.鼻に近づけ深呼吸するように深く香りを吸い込む。(皮膚に直接当てないでください。)

4.3分ほど続ける。

これを、ストレスを感じたりしたときに、繰り返し行ってください。香りを嗅ぐことと精油の働きが重なることで、脳へ刺激が伝わり不安定な気持ちも穏やかになっていくことでしょう。(個人差があります。)

安心できる香りを見つける

香りを嗅ぐために、気をつけてほしいことがあります。香りと記憶は密接に繋がっていますので、好きな香りや良い思い出のある香りを使用してください。

嫌な香りや嫌な思い出のある香りはそれがストレスになる場合があります。

香りの感じ方にも個人差があります。香りがあまり感じられなくても大丈夫、刺激は伝わっています。

最近では、アルツハイマー型認知症が疑われるときに香りがあまり感じられなくなるとの研究もされているそうです。この、「美脳アロマ」で香りを嗅ぐ習慣を身につけることが、もしかしたら認知症予防になっているかもしれませんね。

消臭が流行っている世の中ですが、香りは心身に影響を与えたり、食べ物が腐っていないかなど、危険を察知するものでもあります。また、自分の体調などにより、感じ方も変わります。お気に入りの香りで豊かにお過ごしくださいませ。

※精油はお薬ではありません。

※高血圧や心臓病、ぜんそく、アレルギーなどのある方は医師と相談してください。