そもそもアミノ酸グリシンとは?

アミノ酸の1つであるグリシン自体は、1,800年代にヨーロッパで発見されて以来、食品の素材として広く使われてきました。

人間の体内でも生成されており、実はコラーゲンの1/3を占めるほか、髪の毛や爪の主成分であるケラチンのもとになります。人間の美を保つためにも、非常に重要なアミノ酸です。

食品として使う場合の目的は食品の調味料や日持ちを良くするためで、食品添加物の1つに数えられます。

ただ日持ちを良くすると言っても、保存料として知られる食品添加物ほど効果が高くはなく、単体で使われてもそれほど日持ちを伸ばしたりはしませんが、細菌の増殖を抑えてくれます。

もともと自然な甘みやうま味、味の塩辛さや酸っぱさをやわらげマイルドにする性質を持っているため、食品添加物には使いやすいアミノ酸です。

また栄養補助として点滴に使うほか、胃腸の中でpHを一定に保ち、胃液の酸性度を和らげる効果を発揮します。

一部の工業製品では洗浄剤に活用されたり、ペットフード、肥料など、私たちの生活に広くかかわっています。

グリシンは睡眠を改善させる?味の素の研究結果とは?

グリシンが睡眠の質・睡眠量を改善させることを味の素が発見し、そして発表したのは2007年11月の第32回日本睡眠学会です。

グリシンを飲むと、血液中のグリシン濃度が上昇し、次に脳脊髄液の中の濃度も上昇します。

そしてグリシンは脳内にあるSCN(視交叉上核)という体内時計をつかさどる場所に作用し、神経伝達物質として働きます。

すると体の皮膚表面を流れる血液量が増え、体から熱を放出するのを促素とともに、セロトニンの量を上昇させ、正しい眠気をもたらすとされます。

人間の体は眠気を感じ、ぐっすりと眠る際には「深部体温」と呼ばれる体の体内の温度が下がることが大きな条件です。

たとえば冷え性の人や自律神経のバランスが崩れている人がなかなか眠れないのは、体から熱を放出しにくく、深部体温が下がりにくいためです。

この作用から、グリシンは「体を休息状態に導きやすくする効果がある」と、考えられています。

またラットで行われたノンレム睡眠(深い睡眠)における脳波周波数の解析では、覚醒する回数が減少してノンレム睡眠の量が増えたという結果が報告されています。

ただまだ「睡眠の質が示唆されている」という段階で、睡眠時間の伸びは効果に認められていません。

「眠りやすくしたい」「目覚めをスムーズにしたい」という人にとっては嬉しい効果ですが「長く眠りたい」という人にとってはまた違うアプローチが必要になるかもしれません。

グリシンの効果発見の経緯

この研究が始まったのは、他のアミノ酸に対しヒトによる効果確認試験として、そのアミノ酸と比較するための実験群にグリシンを使用したことがきっかけであるとされます。

薬やアミノ酸など、効果を確認する際、比較対象が必要です。何も飲まない場合「飲んでいない」という理由で何か別の効果が現れるかもしれません。

そこで実験の時には、薬の中身だけ違う、という条件にするためにプラセボという比較対象とできる全く害のない食品などを用意します。

この比較対象に、グリシンはとても最適でした。構造自体最も簡単なアミノ酸で、体の機能への影響が少なかったためです。

しかしグリシンを飲んだ社内ボランティアから「試験期間の間目覚めが良く、ぐっすり眠れた。自分が摂取していたものは何か?」という問い合わせがありました。

研究員はこれを聞いて自主的に摂取したところ、再現性、つまり同じように「目覚めが良く、ぐっすり眠れた」ことを実感し、グリシンが眠りに及ぼす効果について研究が行われるようになりました。

グリシンは食事から摂取することは可能?摂取目安を解説!

グリシンはアミノ酸の1種ですから、食事から摂ることも可能です。

特にクルマエビなど、甲殻類に非常に多く含まれています。たとえば味の素が販売しているグリナは1袋当たりグリシン3,000mgが配合されていますが、実はクルマエビおよそ200gにも同じ量が含まれます。

またホタテや牛筋、鶏の軟骨にも豊富とされており、特にゼラチン質の部分にたっぷりと含まれています。

貝類にも非常に豊富で、100gあたりアサリなら640mg、カキは540mg、ハマグリは510mgと非常に多く摂れます。

味の素の研究結果をもとに、睡眠目的で摂る際には1日当たり3,000mgが良いとされています。

ただ私たちは毎日の生活の中でタンパク質を摂るほか、グリシンを保存料として使った食品などを食べる機会があるため、実は意外とグリシンを摂取していることが指摘されています。

通常食品に含まれる量を摂る場合は安全性が確保されているとされますが、サプリメントで大量に飲んだ場合は吐き気や嘔吐、胃のムカムカとした不快感、鎮静効果などがみられます。

いくら眠くなりたいからといって、サプリメントの摂りすぎはしないようにしましょう。

妊婦や授乳婦、子供の使用は?

妊婦や授乳婦、子供に対しグリシンサプリメントを使うことは避けた方が良いでしょう。

デリケートな状態である妊婦や授乳婦にどんな効果が表れるか分からないこと、そして子供の場合は3,000mgは多すぎる可能性があるためです。

「でも食品にも含まれているのだから、摂取自体は避けられないのでは?」と思う人もいるでしょう。

通常、食品に含まれている量を摂る分には安全であるとされています。しかしサプリメントは、例えるなら3回の食事で少しずつとるはずの栄養素を、1度に全て飲み干すようなものです。

サプリメントでグリシンを補給した場合、一気に体の中でグリシンの濃度が高まるため、何か副作用が起きる可能性は十分にありますし、何より眠気が起きる可能性があります。

また睡眠薬や抗不安薬と併用することで眠気が強まり、日中も継続する恐れがあります。

統合失調症の治療薬であるクロザピンとともに、1日当たり30g近くを併用したことで症状が悪化したという報告があることから、併用摂取は避けた方が良いとされます。

おすすめのグリシンサプリメント2選!

それでは初めて試すという人向けとコスパの2点から、おすすめのグリシンサプリメントを紹介します。

初めて試すなら、ファイン グリシン3000&テアニン200 ふんわりラムネ風味

グリシン3000mg、L-テアニン200mgと、それぞれ眠りの質を高めてくれるアミノ酸成分が配合されたサプリメントです。

量的にもグリナと同様で、さらにテアニンも合わせて摂れて水なしでも飲めるため、初めて試してみようと考える人にはお手軽な商品です。

口コミ

・リラックス効果があります

・まあまあ満足

・寝つきをスムーズにしてくれる

コスパ重視なら、リッチパウダー 国産原料、国内生産のグリシン1kg

味の素のグリナとほとんど同じ成分量と原材料でありながら、価格が非常に安いとして人気のある商品です。

グリシン単体であるため、自分で測る手間がかかります。

3,100mgのグリシンが1袋に収まっている、粉末タイプのサプリメントもあります。90包3か月分で3,000円以下と、こちらもコスパを最重視する人にはおすすめです。

口コミ

・寝起きのだるさがない

・不快な症状もない

・植物由来とかこだわる人には向かないかも

甘いものが無性に食べたい!その理由とは

お腹がいっぱいなのに、食後に甘いものが食べたくなる。ご飯を我慢してでも、甘いものを食べてしまうという方は少なくありません。スイーツだけでなく、ジュース、炭酸飲料、コーヒーや紅茶に砂糖を入れるなど、甘い飲み物がやめられない方もいるでしょう。

甘いものがやめられないのは、以下の4つの原因が考えられます。

①血糖値スパイク

②タンパク質の不足

③極陰性にカラダが傾いている

④習慣化している

一つずつ解説していきます。

血糖値スパイク

「血糖値スパイク」という言葉は、健康に気をつけている人であれば、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

近年、ダイエット・糖尿病・自律神経を整える・美容などの幅広い分野で「血糖値」が重要であると言われています。

血糖値の仕組みを簡単に説明すると、胃腸で食べ物(糖質)を消化し、ブドウ糖が腸管から吸収され、血液中に入る事で、血液中のブドウ糖が増えた状態を「血糖値が上がる」と言います。

血糖値が上がると、そのブドウ糖をエネルギーとして使うため、肝臓や筋肉にブドウ糖を取り込むために膵臓からインスリンというホルモンが分泌されます。

肝臓や筋肉にブドウ糖が取り込まれると血糖値は下がります。これが、血糖値が上がる・下がる仕組みです。

「血糖値スパイク」では、糖質を大量に摂取した場合、血液中に溢れるブドウ糖を「早く各臓器に送り込まなくてはいけない!!」と、大量にインスリンが分泌されます。そして、インスリンを急いで出し過ぎてしまった結果、血糖値が急激に正常値よりも下がってしまい、身体に不都合が起きてしまうのです。

血糖値はなだらかに上がり、なだらかに下るのが理想ですが、精製されたお米やパン・白砂糖を使ったスイーツなどは、血糖値スパイクを起こしやすくする食品の代表です。

血糖値が下がると空腹を感じてしまうため、食べたばかりなのにお腹が空く、しかも、血糖値を上げるために甘い物が食べたいと脳が感じてしまうのです。

血糖値スパイクを起こさないために、精製食品を控える事・食物繊維を食前に摂る事・ゆっくり噛んで食べる事が大切です。

甘いものを食べるには太りにくいタイミングがあった!太らないコツを紹介

タンパク質の不足

「タンパク質不足が食欲を増加させる」と様々な論文で言われるようになりました。

これは、人間の身体は水分を除けば70%はタンパク質で構成されており、必要不可欠な栄養素だからです。動物実験でも、自分に必要なタンパク質量を摂取することが分かっています。ですから、タンパク質量が少ない食事だと、それを補うために炭水化物でタンパク質を摂取しようと、必要なたんぱく量を摂取するまで炭水化物を摂り続けます。

ここで注意していただきたいのは、甘い物をやめるために過剰にタンパク質を摂取するべきということではありません。なぜなら、以下のような研究結果も出ているからです。

・高タンパク質+低炭水化物の食事は繁殖機能・子孫繁栄するが寿命は短い

・低タンパク質+高炭水化物の食事は繁殖機能・子孫繁栄は減少するが、寿命は長い。

・過剰タンパク質は繁殖機能も低下し寿命も短い。

つまり、タンパク質の摂り過ぎも少なすぎもよくないので、バランスと質が大切なのです。タンパク質と一言で言っても、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など様々な食材があります。どの食材をどれだけ摂取すればちょうどよいのかお伝えします。

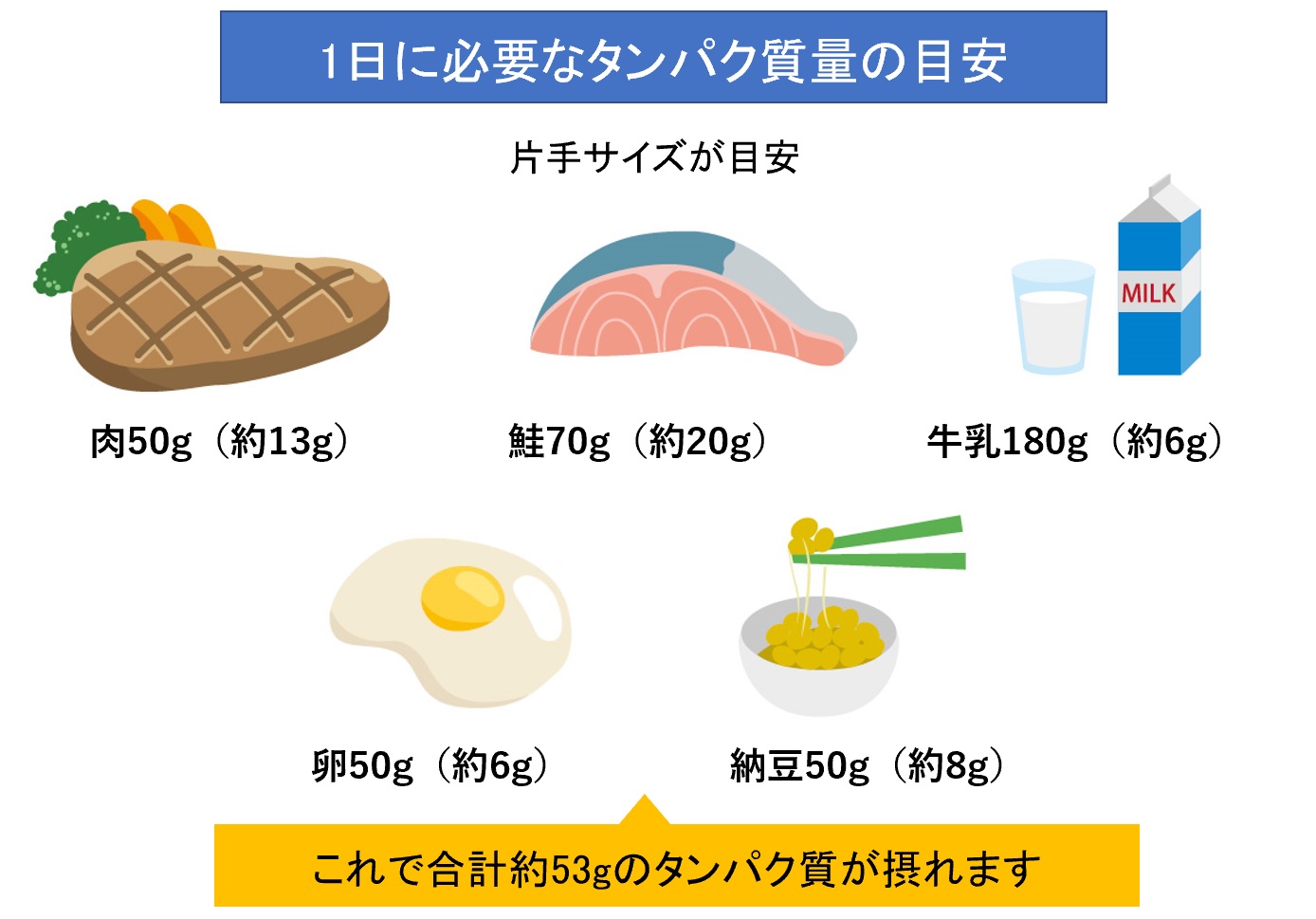

タンパク質は一日体重×1g摂取することが推奨されています。(筋トレをしている人は体重×1.5g~2g)

ここで問題なのは、タンパク質を全て動物性タンパク質から摂取してしまう場合です。

お肉の場合は脂質が体内の炎症を増加させ、アレルギーや高血圧、糖尿病を引き起こします。魚の場合は水銀などの有害物質が身体に蓄積し、脳や中枢神経に溜まり、認知症やうつ病様々な健康疾患を引き起こす危険性があると言われています。そして、どちらの場合もホルモン剤や抗生物質の問題があります。(魚は養殖の場合)

動物性タンパク質と植物性タンパク質の割合は1:1が理想です。

例えば、体重50kgの女性の場合、50gのタンパク質が必要で、以下の画像の量が必要になります。

極陰性にカラダが傾いている

これは、マクロビオティック的な考え方になりますが、人間の身体は中庸である時に、健康だとされています。

お砂糖・精製された穀物・化学調味料・コーヒー・薬などは体を陰性にすると言われています。

これらの食材は極陰性で、身体が陰性に傾くのでそれを中庸に戻すために、本能的に極陽性の食べ物を食べたくなります。

極陽性の食べ物は、お肉・マグロなどの大型魚・精製塩・卵・揚げ物・ハンバーグ・加工肉です。「極陽性の物を食べると、極陰性の物が食べたくなる・・・」と振り子が大きく揺れるように、なかなか中庸の状態でピタッと振り子は止まらないのです。

チョコレートを食べたらポテトチップスが食べたくなり、ポテトチップスを食べたら、またチョコレートが食べたくなる。そんな負のループに陥ったことはありませんか?そんな時は中庸の食べ物を意識して食べる事により、振り子の揺れは穏やかになっていきます。

玄米・海藻・小豆・番茶・大根・ごぼう・キノコ類・人参・黒豆・麦・ひえ・あわなどが、中庸の食材になります。いつもこれらのものばかりは食べていられないので、「極陰陽の食品を多く食べすぎたな」と思った時には、これらの食材を意識してください。

習慣化している

甘い物がやめられない理由の4つの中で、習慣でついつい食べてしまうという方が一番多いように感じています。

歯を磨くのと同じように、毎日甘い物を食べる事が習慣化されている人が多いです。白砂糖は麻薬よりも中毒性が高いと言われているため、ついつい食べてしまうのでしょう。

本気で甘いものを止めたいのであれば甘い物を近くに置かないということが重要です。

①コンビニやスーパーに近づかない

②家にお菓子を置かない

③もらったお菓子は誰かにあげるか気持ちだけ頂いて処分する

そして、もう一点、「企業に食べさせられている」ということを理解しなくてはいけません。

人間の味覚・聴覚・視覚・嗅覚・触覚、本能を研究しつくした企業は、中毒性の高い商品を販売しています。絶妙な糖分と脂肪分を計算されたスィーツに脳は勝てないのです。食欲に私達は勝てません。勝負を挑むのは辞めましょう。最初から食欲と戦わない。買ったら最後、毎日少しづつ食べようと思っても、一日で食べつくしてしまうのです。あなたの意思が弱いからではありません。企業努力が素晴らしいだけなのです。ですから、習慣を変えましょう。

◆近寄らない

◆買わない

◆代わりの物を用意する。

この3つを徹底してください。

代わりの物というのは、中毒性の高い甘い物ではなく、果物やはちみつなどの中毒性が低く、栄養素が高い物です。

食べたい食品別に原因を解説します

甘い物でも、チョコレートだったりアイスだったり食べたいもので、食べたくなる原因や対処法が変わります。それぞれ解説していきます。

チョコレート

チョコレートが無性に食べたい方は、マグネシウム不足と過緊張の可能性があります。

食の欧米化によって、現在の日本人はマグネシウム不足と言われています。特に生理前はマグネシウム不足になりやすいので、穀類をしっかり摂り良質な塩を摂りましょう。また、常に緊張で肩が上がることや歯をくいしばることはありませんか?緊張をほぐすためにチョコレートが食べたくなります。

ドーナッツやケーキ

ドーナッツやケーキが無性に食べたい方は、カロリー不足、ビタミンB2不足の可能性があります。

ダイエットでカロリー制限をしていると、カラダがエネルギーになるものを欲します。主食を減らし過ぎていないか食事を振り返ってみてください。

日常的にパンなど小麦製品を食べている人は小麦中毒になっている可能性があります。1週間ほど小麦を抜いてみましょう。

主食もしっかりとり、バランスよく食べているつもりだけど…という方は糖質や脂質を代謝するビタミンB群が不足してるかもしれません。かつお・まぐろ・鮭・豚ひれ・ささみ・バナナなどに多く含まれています。

アイスクリーム

アイスクリームが無性に食べたい方は、鉄不足・女性ホルモンのバランス悪化の可能性があります。

鉄が不足すると氷などの冷たいものを、そして女性ホルモンの乱れは脂肪を欲します。冷え性の人は、身体が冷えているのに上半身は熱く感じる事があるので、冷たい物を食べたくなったりします。

冷えが原因で身体の巡りが悪くなり、栄養が吸収されづらくなる、自律神経が乱れる、ホルモンバランスが乱れるということが起こります。アイスクリームが止められない場合は、しっかり身体を温め、バランスの良い食事をしましょう。

甘い物としょっぱい物

甘い物(極陰)としょっぱい物(極陽)に大きく振り子のように揺れる、というケースは、原因は2つ考えられます。

まずは、マクロビオティック的な原因を考えられます。

この場合は、中庸である、玄米や野菜を食べる事で落ち着きます。おやつに食べるなら干し芋やおしゃぶり昆布がおススメです。

もう一つの原因は、「限界効用逓減の法則」です。

これは、好きな物、美味しいと感じる物も慣れてしまうという心理的作用ですが、食べる事で満足したい。という気持ちが強い場合は、この心理が働いている可能性があります。そんな時は、「この食べ物は本当に食べたいものなのだろうか」ということを、考えて食べる物を選んでください。

安いから、すぐに食べられるからという理由で食べてしまうと、満足出来ずに食べ続けてしまいます。

当てはまる理由がないのに無性に甘いものが食べたい方向けの対処法

食事も整えた、ストレスケアもしているのに、それでもまだ甘い物がやめられない。そんな方への対処法をご紹介します。

睡眠の質を上げる

自分にとって最良な睡眠時間を確保できているでしょうか。週末に寝だめしている、と言う方は要注意です。

ただ、お仕事などでどうしても睡眠時間を確保できないという方は以下の事を実践してください。

①寝る90分前にお風呂に15分入る

②ストレッチなど入眠儀式をする

③入浴後に携帯は見ない

④寝室は真っ暗にする

⑤朝は決まった時間に起きる

⑥スヌーズ機能は使わない。

⑦日光を浴びる

スヌーズ機能は使わないで目覚ましを設定する方法については、少し詳しく解説します。

眠りの浅いレム睡眠で目覚ましが鳴ることを目的としてアラームを設定する方法です。

一度目のアラームは小さい音・二度目のアラームは20分後に大きな音で鳴らすことで、眠りの浅いレム睡眠のタイミングで起きる事ができるようになります。

スヌーズ機能と同じではないか?と思われるかもしれませんが、大きく違う点は「20分」という時間を設定している点、そして音量の大きさを最初は小さく、二度目は大きく。という点がスヌーズ機能とは違います。

レム睡眠・ノンレム睡眠は90分ごとに変わると聞いたことがあると思います。この時間は睡眠中ずっと同じではなく、入眠後すぐは90分ですが、朝方には徐々にこの感覚が短くなり、20分程に短くなると言われています。

目覚める時に眠りの浅いレム睡眠の場合、最初のアラームが小さな音でも起きることが出来ます。

しかし、眠りの深いノンレム睡眠だった場合、起きる事はできませんが20分後にはレム睡眠になっている場合が多いので、そのタイミングで先ほどよりも大きな音でアラームを鳴らすことにより、確実に起きることが出来ます。

最初に大きなアラームを鳴らすと、もしもノンレム睡眠だった場合、自然に起床することが出来なくなり、身体にストレスを与えることになります。

お昼寝をする

こちらも睡眠で甘い物を食べたくなくなるようにする方法ですが、甘い物を食べたくなるのは基本的に疲労が原因の場合が多いのです。

甘い物が食べたくなった場合、寝れる環境であれば、迷うことなく寝てください。

スープやお味噌汁を飲む

温かい物・栄養がある物を食べると甘い物への欲求が収まります。具材はなくてもいいです。

しっかり旨味の出た出汁に良質な塩、お好みでオリーブオイルを入れて飲むと、それだけで満足できます。

以上の事を気をつけることで、無駄に甘いものが食べたくなる欲求が湧くことがなくなります。

欲求と戦わず食べる

欲求には勝てないので戦わないと先に述べました。寝ても、スープを飲んでも、他にも歯磨きをしたりその場でジャンプしてみたり、掃除をしたり、意識を他の事に向けてみても、どうしても甘いものが食べたい場合、しかも「○○が食べたい」と商品名まで頭に思い描いている場合は、心置きなく食べましょう。

甘い物が食べたくなる原因についてお伝えしてきましたが、すぐに習慣や思考は変わりませんし、身体もすぐには変わりません。

ですから、今回お伝えしたことを実践しつつ、本当に食べたいと思った物は美味しく頂きましょう。

その他食べたいものによる身体のサイン

ここでは、甘い食品以外の食べたいもので、身体がどのようなサインを発しているのかご紹介します。

しょっぱい物が食べたい原因

しょっぱい物が食べたいということは、塩分を欲していると言う事です。

身体が塩分を欲する理由は、ミネラル不足と水分不足です。

本来塩には人間の身体に必要なミネラルが含まれていますが、精製された塩にはミネラルは含まれていません。

つまり一見良いお塩と思われるものでも、人間の身体に適した割合とかけ離れている塩もありますので注意が必要なのです。

身体の機能を維持するためにミネラルが必須であることはご存知の通りです。江戸時代には「塩抜きの刑」というものがあったくらい、ミネラルは人間の身体に死活問題なのです。

なぜミネラルを欲するのかといえば、外食などが多くミネラルが十分摂れていないことや、ストレスでミネラルを消費してしまうという理由があります。ストレスケアをして、精製されていないお塩を摂ってください。

その他の理由としては水分不足も挙げられます。

これを解消するために、お水を大量に飲むという対策ではなく、①筋肉をつける事②穀類をゆっくり食べる事を実践してください。

①脂肪の方が水分量が多いように感じますが、実はカラダの水分の多くは筋肉で保たれています。体組成計で見ると筋肉量が多い人の方が体内の水分量が多くなります。

②お水を沢山飲んでも、飲み方が間違っていると吸収されずに、ただトイレが近くなるだけになってしまいます。穀類は水分を多く含みます。腸でゆっくり穀類が消化される時に水分もゆっくり吸収されます。

◆ストレスケアをする

◆ホンモノの塩を使う

◆筋トレをする

◆穀類をゆっくり噛んで食べる

以上の4つを意識することで、過剰にしょっぱい物を食べたいという欲求がなくなります。

辛い物が食べたい原因

辛い物が食べたい原因は心理的ストレスが大きい事です。

何か特定の味を好んで食べたくなるのには、性格的要因も関係しているという実験があります。シカゴのアラン・R・ハシュー医学博士の18.000人を超える方を対象とした25年以上にわたる研究によると、辛い物を食べたくなる人は完璧主義で秩序を好み、時間を無駄にすることを嫌い、細かい事を気にする人が多いそうです。

そして、冷静さを取り戻すことが困難な状態、つまり興奮気味なマインドでいる事が多く、血圧が高め・呼吸も浅く荒い・心拍数も高い状態の人が多いと言われています。

陰陽のバランスとも関係してきますが、お肉などの極陽性の物が多いと、陰性食材の香辛料を摂りたくなりますので、お肉を減らすことも意識してください。

脂っこい物が食べたい原因

カリウムが足りない場合に揚げ物などを食べたくなります。

また、ダイエットなどで、糖質や脂質を減らしている場合も脂質の多い食品を食べたくなります。この場合は良質な油を摂取しましょう。

ナッツ類やオリーブオイル・豆類がおススメです。脂質ではありませんが、メープルシロップを摂ることで、カリウムが摂れかつ良質な糖質からエネルギーを得られるので、カロリーの高い脂質を摂取することがなくなり、ダイエットにも効果的です。

氷をかじりたい原因

貧血の場合、氷を欲します。

レバーやきな粉、ココアがお勧め食材ですが、腸の状態が悪い場合が多いので、アミノ酸が摂れる、ボーンブロスや出汁をしっかり取ったお味噌汁を飲み、腸壁を整えましょう。

炭酸飲料を飲みたい原因

カルシウム不足になると炭酸飲料を飲みたくなりますが、炭酸飲料を飲むと更にカルシウム不足になる悪循環に陥ります。

そして、糖尿病の症状としても炭酸飲料を飲みたくなる症状がでますので、甘い炭酸飲料は飲まず、炭酸水を飲むようにしてください。サクラエビや小魚・大豆製品でカルシウムを摂取してください。

すっぱいものを食べたい原因

血液循環が悪い人は乳酸が溜まりやすいので、すっぱい物が食べたくなります。

疲労しやすいのです。梅干しやレモン・黒酢やリンゴ酢がおススメです。

コーヒーを飲みたい原因

コーヒーは、鉄分不足で疲労を感じやすい状態の時に飲みたくなります。

そして、カフェインは中毒性があるので、毎日飲みたくなります。コーヒーにはアロマ効果でリラックスしたり、心臓病や脳卒中を予防する・脂肪燃焼効果・大腸がんや肝臓がん予防などの健康効果が期待されますが、食後すぐに飲むと鉄分の吸収を阻害してしまうので、食後すぐに飲むのは控えましょう。

特定の商品を食べたい原因

食べ物と、記憶や感情の結びつきはとても強いです。

悲しい時に子供の時に好きだったお菓子を食べて癒されたり、ストレスを強く感じた時に、食べ物でストレスが発散された経験が一度あると、そのネガティブな感情になった時に、同じ食材や商品を食べたくなります。

一度感情と結びついてしまった食べ物を切り離すことは難しいですが、客観的に自分の感情を見ることで、「今は悲しいからこの食べ物を食べたと思っているんだな」と気づくことで、その食品を食べなくてもいい状態に心をもっていくことができます。

バランスよく食べる事が健康的な食事の基本にはなりますが、必要な栄養素は人それぞれ違います。猛烈に食べたくなるには、理由が必ずあるのです。

身体の声を聞いて食べたいものを食べる事はとてもいい事ですが、甘い物など過剰に食べすぎると健康を害するものを食べたくなる場合は、なぜ食べたくなるのかを観察し、生活習慣や食生活を変える事で、少しずつ減らすようにしていってください。

最近夜眠れない

寝ても夜中に起きてしまう

こういったお悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか?

こんにちは。心と体を健全に整える栄養の専門家 山下美穂子です。

放っておくと、体の他の部分にも影響が出てしまうかもしれません。

夜眠れないと睡眠不足となり、次の日のパフォーマンスが下がって仕事や家事、育児など、「やる気」の低下につながりますよね。

毎日を生き生きとエネルギッシュに過ごすためにも、一度ご自分の食事や栄養状態についてしっかりと見つめてみる必要があります。今回は、睡眠と体の栄養不足の関係についてお話します。

睡眠に関わる栄養素

眠りの材料は「タンパク質」

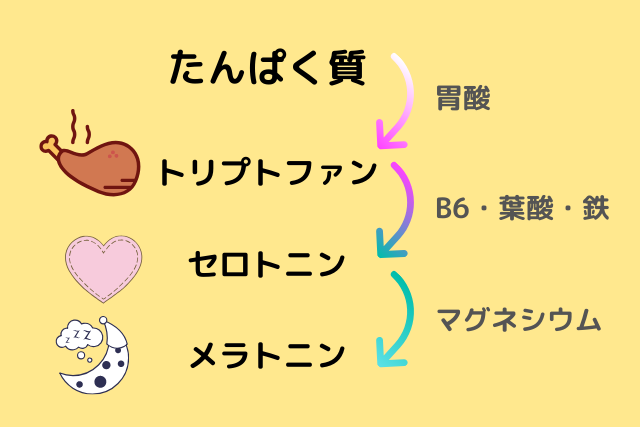

私たちの体は、夜暗くなると「メラトニン」という眠りのホルモンが出ます。この「メラトニン」は元々たんぱく質が材料で作られます。

たんぱく質がいろんな種類のアミノ酸に分解され、アミノ酸の一つ「トリプトファン」から代謝されて、「セロトニン」への代謝を経て「メラトニン」ができます。

私のクライアントさんの中には、「プロテイン」を飲むようになって眠りの質が改善される方もいらっしゃいます。

幸福感に必要な栄養素

「セロトニン」という幸せホルモンを聞いたことがありますか?このセロトニンにも、実はタンパク質が材料になっています。

たんぱく質から分解された「トリプトファン」は「セロトニン」に代謝されます。

「トリプトファン」を「セロトニン」に代謝するために必要なのが、「ビタミンB6」「鉄」「葉酸」です。たんぱく質が摂れていても、この3つがないと「セロトニン」になりません。

睡眠に必要な栄養素

睡眠ホルモンのメラトニンは、幸せホルモンのセロトニンから作られます。つまり、メラトニンとセロトニンの材料の両方の栄養素が必要という事になります。

さらに、セロトニンが代謝され、メラトニンが作られる際に、「マグネシウム」が必要になります。

マグネシウムは、体の中で300以上の代謝に使われるとても重要なミネラルの一つです。

<睡眠に必要な栄養素のまとめ>

- メラトニンの材料:タンパク質

- セロトニンの材料:タンパク質、ビタミンB6、鉄、葉酸

- メラトニン生成時に必要な栄養素:マグネシウム

マグネシウムの豆知識

日本人はマグネシウムの推奨量に対して摂取量が少なく、マグネシウムが不足している

という結果が厚生労働省の「国民健康・栄養調査結果」より明らかになっています。

マグネシウム不足が引き起こす症状として、まぶたの痙攣・足の攣り・高血圧・むくみなどがあります。マグネシウムは体内の水分量を調整したり、筋肉を緩めたりする作用があります。また、骨の形成にもカルシウムと同じくらいに必要で、不足すると体の様々なところで影響が出ます。

質の良い睡眠を作るために摂る食事・栄養

たんぱく質

まずは眠りのホルモンの材料、たんぱく質をしっかり食べることが大事です。

お肉、魚、卵、しっかり食べていますか?

大豆などの植物性たんぱく質は、動物性たんぱく質と一緒に摂る方が効率よく使われます。

たくさん食べていても、胃酸不足で消化できなかったり、腸内環境が悪く吸収できなければ意味がありません。日ごろから胃腸を整えておくこともすべての栄養の消化吸収で必要な要素です。

ビタミンB6、葉酸

ビタミンB群は腸内細菌により作られますので、腸内環境が悪い方は、「腸活」など、腸を改善することが大事です。

ビタミンB6が多く含まれる食材

- レバー

- お肉

- マグロ

- カツオ

- ゴマ

- ナッツ類

葉酸が多く含まれる食材

- 焼きのり

- 味付けのり

- わかめ

- 枝豆

- アスパラガス

- きなこ

ビタミンB6、葉酸は「ビタミンB群」としてサプリメントで売られています。外食が多いなど、食事を作れない方は、効率よくサプリメントで補いましょう。

鉄

日本人女性は鉄不足が多いと言われています。女性は毎月生理によって鉄が失われます。出産経験のある女性にとっては、出産時にかなりの鉄を失っています。

しかし、失っただけの鉄を食事だけで補うことはなかなか難しいため、気を付けて積極的に摂る必要があります。

また、昔は鉄なべ、鉄包丁を使っていましたが、現代はステンレス製のものが多く、鉄を摂りづらくなっています。

鉄が多く含まれる食材

- レバー

- かつお、サバ、いわし

- 牛肉、豚肉

- 貝類

鉄の吸収を阻害するもの

- 牛乳

- コーヒー、緑茶などのカフェイン

- 玄米のフィチン酸

鉄の吸収を助けるもの

- ビタミンC

- 梅干し

- お酢

- クエン酸

マグネシウム

ストレスがあると、「マグネシウム」は簡単に尿から排泄されてしまいます。

ストレスが続く→マグネシウムが不足する→セロトニンからメラトニンに代謝できない

こういった代謝障害が起こってしまい、眠れないという体のサインが出てしまいます。

マグネシウム豊富な食材

- 粗塩

- わかめ

- 焼きのり

- 豆腐

- にがり

- さくらえび

いかがでしたか?

私たちの心と体は食べたものからしか作られません。

ストレスなどの外的な要因を減らすことも大切ですが、パン・うどん・ラーメンのような炭水化物中心の食事ではなく、肉・魚・卵など、たんぱく質をしっかり朝・昼・晩食べて、睡眠の質を上げる食事を心がけてみて下さいね!

こんにちは。 睡眠の専門家、美人デザイン睡眠アカデミー主宰 内藤絢です。

多くの女性が一度は経験した事のあるダイエット。

またその中で極端な食事制限や糖質カット、激しい運動を頑張ってもなかなか痩せずにストレスばかり溜まって挫折した経験がある方もいるのではないでしょうか?

今回は睡眠とダイエットの深い関係、ストイックな事なしでスムーズにダイエットを成功 させるポイントを紹介します。

睡眠不足だと痩せない理由

1.エネルギー代謝の低下

私達の身体は入眠から3時間以内に深く眠れる事で成長ホルモンの分泌が促進されて内臓の修復や脳の疲労物質の排出、肌の細胞の生まれ変わりが生じます。

内臓が元気になると代謝も向上しますが、睡眠不足や入眠3時間の眠りが浅いと成長ホルモンが分泌されにくくなりエネルギー代謝を下げてしまいます。

2.睡眠時間の少なさより、睡眠の質の低下に問題がある

睡眠時間が長く取れてもお手洗いなどの中途覚醒、夢を見るなどは睡眠の質が低下しているサインです。 また中途覚醒した後の眠りは浅いままなので、そこから成長ホルモンの分泌量は激減します。

その分、短くても深くしっかりと眠れる方が成長ホルモンの分泌量が高まり、内臓の修復力向上やエネルギー代謝の向上に繋がります。

質の良い深い眠りを作る準備は夜からでは間に合わない理由

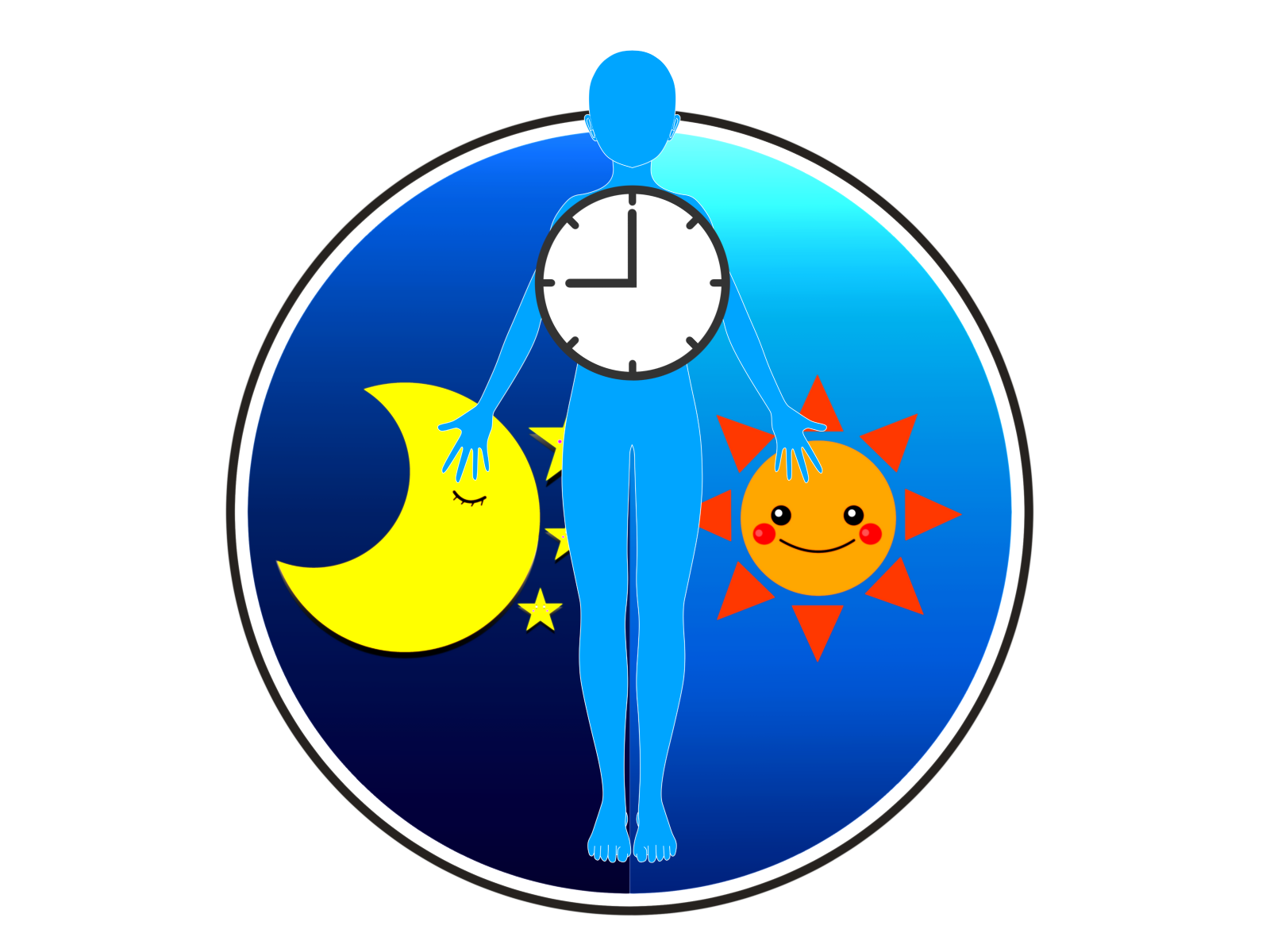

1.睡眠ホルモンが生成されるまで16時間も掛かる

睡眠ホルモンのメラトニンが生成されるまでは段階があります。

メラトニンの材料のセロトニン、セロトニンの材料のトリプトファン(アミノ酸の一種)その為には就寝する16時間前に睡眠ホルモンの一番最初の材料となるトリプトファンの摂取がスタートなる為、23時に就寝するとしたら7時にトリプトファンが豊富な食物を摂取すると言う事になります。

2.午後のブレイクタイムも睡眠の質を左右している

私達の身体にカフェインが入ると6~8時間、覚醒作用が続きます。 これも摂取するタイミングによっては就寝時間とかぶり、入眠の妨げになります。

3.夜のPC、スマホ断ちだけがブルーライト対策ではない

ブルーライトはPC、スマホと言うイメージで夜の光対策はこの二点のイメージですが、 部屋の電気が明るい白である場合も夜の覚醒作用が上がる原因となります。

深くしっかりと眠ってダイエットを成功させる3つのポイント

1.朝の過ごし方で睡眠ホルモンの分泌をアップさせる

これは体内時計が整いやすくなり、夜に眠気が誘発されやすくなるポイントです。

また通勤路では日当たりの良い道を歩いたり、通勤電車では太陽光が入る場所にいるなど積極的に日差しを浴びるようにする事が夜のメラトニン分泌の促進に繋がります。

2.カフェインと上手く付き合う

カフェインの覚醒作用は6~8時間となる為に15時以降のカフェイン摂取は控える事をおすすめしますが、逆に摂取した方が良い時間もあります。

1つ目は朝。

8時にコーヒーを飲む事でランチ後の眠気が来やすい14時のダルさ防止に繋がり、身体活動量も減りにくくなります。

2つ目は昼に眠い時の昼寝前。この時の昼寝は30分までにしましょう。

昼寝前にコーヒーを飲むと30分後にカフェインの最初の覚醒作用が働くからです。

どうしても15時以降にカフェインを摂りたい時はカフェインレスのコーヒーやハーブティーを選ぶようにする事をおすすめします。

3.夜は湯船に浸かる

激しい運動や食事制限を頑張る方ほど夜はシャワーで済ますケースが多く見られますが、 湯船に浸かる事で体温が一時的に上がると下がる時に眠気が誘発されやすくなります。

また身体の芯から温まると血流やリンパの流れが良くなり老廃物が排出されやすくなったり内臓の動きが良くなる事で基礎代謝が上がり、太りにくく痩せやすい身体作りに繋がります。

今回紹介した内容はストイックな事をせずに生活の中で簡単に取り入れやすい物です。

今まで頑張っているのになかなか痩せなくてダイエットを断念した方も、これならキツイ思いをせずに取り組みやすいのではないでしょうか?

質の良い睡眠でダイエット成功と美容効果、両方を手に入れましょう。

こんにちは。 睡眠の専門家、美人デザイン睡眠アカデミー主宰 内藤絢です。

2017年のユーキャン新語・流行語大賞に「睡眠負債」と言うワードがノミネートされる程、多くの睡眠の問題を抱えている現代の日本。

先進国の中でも韓国に次ぎ、睡眠時間が少ないことで週末に寝溜めをすると言う方が年々増えているのが現状です。

今回は忙しい毎日を送る方々に週末に寝溜めをしたのに週明けがだるくなる理由とその対処法を紹介します。

週末の寝溜めで疲労解消をしてるのに、月曜もダルイ?

平日は忙しくて自分の時間や睡眠時間がなかなか取れない分、週末の寝溜めでその分を補うと言う女性も年々増え続けています。

ところが寝溜めで疲れを取っているはずなのに月曜もダルさが残ったままと言うケースが殆どです。

身体のケアだと思って習慣付いている週末の寝溜めは体内時計のリズムが乱れ、返ってダルさと老化を引き起こす原因となっているのです。

週末の寝だめが体調不良を招くワケ

1.昼夜の逆転による体内時計の乱れ

寝溜めによる夜更かしと朝寝坊は身体リズムの昼夜が逆転し、体内時計が乱れます。

体内時計には睡眠覚醒リズムをコントロールする他、ホルモンバランスや体温・代謝を整えるなど様々な役目がある為、このリズムがばらばらになる事でダルさが起こります。

また体内時計が乱れる事により、本来眠りたい時間に寝付けない、起床時間に起きれないと言う「睡眠の典型的なお悩み」も引き起こします。

2.集中力・日中パフォーマンス力の低下

毎週月曜は決まって朝からダルく、調子が出てくるのは週の後半からと言う方も多く見られますが、これも体内時計の乱れによる脳の疲労蓄積から起こっている症状です。

3.内臓の動きが悪くなり、太りやすくなる

睡眠時間が大きく変わると食事を摂る時間も大きく変わる事で消化の力が弱くなって消化不良を起こしやすくなる上、エネルギー代謝も低下して太りやすくなります。

寝溜めがどうしても止められない時の対処法

1.一度、いつもの起床時間に起きる

ハードルが高いイメージですが、これが最重要ポイントです。

前日は出来るだけ夜更かしをせずに就寝し、いつもの時間に目覚ましを掛けるようにしましょう。

起床したらカーテンを開けて夜の睡眠ホルモンの材料となる太陽光を浴びながらコップ一杯の水を飲みます。

無理がないようであれば朝食を摂るようにしましょう。

どうしても食欲がない場合は睡眠ホルモンの元となるトリプトファンが豊富に含まれる無調整豆乳1パック、またはバナナ1本など少量を摂るだけでも効果的です。

2.14時までに昼寝をする

寝溜めを習慣にしている方はいつもの時間に起きると昼頃に眠気が来るのではないでしょうか?

昼寝の前にホットコーヒーを飲むとカフェインの作用が働き始める30分後にスムーズな目覚めが出来ると共に頭も軽くなり、ダルさの解消にも繋がります。

3.夜遅くまでのアルコールやスイーツを控える

特に週末は気持ちも開放的になり、遅くまでアルコールやスイーツを摂る事があるのではないでしょうか?

就寝中に交感神経が優位になると、歯の食いしばりによる起き抜けの首や肩の凝りが引き起こされる他、浅い眠りで成長ホルモンが分泌されにくくなり肌荒れ、抜け毛、全身の冷え

も起こりやすくなります。

平日に睡眠時間を確保する事が難しい分、現状の中でも週末の寝溜め対策が出来る ヒントを紹介しました。

忙しい中で全てを取り入れる事は大変ですので一つずつからでも生活内に取り入れ ながら週末の疲労回復と週明けのベストコンディション、両方を手に入れましょう。

- ため息ばかり

- 気持ちが不安定

- 自信がない

- なかなか寝付けない

- 肩や首がこりやすい

- 便秘や下痢を繰り返す

- お腹や脇の下が張りやすい

日ごろから、このような不調に悩むことはありませんか?

こんにちは。ココロとカラダの栄養サポート パーソナル管理栄養士×国際中医薬膳師の相川朋世です。

薬膳のベースである中医学の世界で、これらの症状は「気」の巡りが悪くなって引き起こされると考えられています。今回は、なぜ気の巡りが悪いと不調になりやすいのか?について解説していきます。

「気」の働きって何?

「気」とは、目には見えない生命活動を営むエネルギーといわれています。目には見えないといっても、私たちの周りには“元気”“気合”“病は気から”などと、「気」を使った言葉がたくさんあります。

「気」には以下のような働きがあります。

- 身体を温める

- 気血水の流れを促し、臓器を動かす

- 病気を予防する免疫機能

- 内臓などをあるべき場所に留めたり、血や汗の量を調節する

- 気血水を相互に生成・転化し調整する

「気」はこのような働きを持ち、私たちの身体に必要不可欠な存在です。

「気」は生まれた時から持っている「先天の気」と生まれた後に飲食物によって作られる「後天の気」があり、私たちの皮膚の表面を覆い邪気から身を守るほか、「血」に乗って身体中を巡っています。しっかり食事で気を補い、巡っていればいいのですが、私たちの生活の中には気の巡りを悪くすることが多く存在しています。

「気」の巡りを悪くする習慣

1.ストレスを溜め込みやすい

仕事をしている女性も専業主婦も日々のやらなくてはいけないことがたくさんあります。仕事もプライベートも充実させたいけど、なかなかうまくいかないことも多々あるでしょう。

そんな時に、「またできなかった」「私なんて…」と鬱々と考え込んでしまったり、人に相談せず自分で抱え込んでしまうことは気の巡りを悪くする原因となります。

-朋世.jpg)

気の巡りが悪くなると不調を起こすほかに、暴飲暴食なども起こりやすく、他の事でもストレスを溜めるようになってしまいます。そんな時は、友達と美味しいものを食べに行ったり、信頼できる仲間に相談したりと自分なりのストレス解消法を持つことをオススメします。

2.自分時間がない

仕事、家事、自分時間としっかり分けることができればいいですが、なかなか区切りをつけるのは難しいです。自分より家族のことを優先して自分のことを後回しにしがちですが、気持ちを切り替えることのできる「自分時間」を作ることは大切なことです。

-朋世2.jpg)

自分時間は人それぞれ、「朝30分早く起きる」「家族が寝てからゆっくりお風呂に入る」「休日に一人カフェ時間をつくる」など、自分を大切にする時間を確保するようにしましょう。

3.身体を動かさない

近年は仕事もパソコンが中心で長時間同じ姿勢で作業をすることが多いでしょう。家にいてもテレビやスマートフォンでネットサーフィンなどしていませんか?同じ姿勢でばかりいると「気」だけでなく「血」の流れを悪くしてしまいます。

「気」の巡りが悪い時は、激しい運動ではなくウォーキングやヨガなど軽く汗をかくような運動をするようにしましょう。

「気」を巡らせる食材とは?

-朋世3.jpg)

気を巡らせる食事のポイントは、香りや匂いのある食材、酸味のあるものを取り入れることです。

- 香味野菜:しそ、ねぎ、三つ葉、クレソン、春菊、セロリ、ニラ

- 魚介類:アサリ、シジミ、牡蠣、イカ

- 果物:みかん、グレープフルーツ、オレンジ、レモン、サンザシ

- ハーブ:ペパーミント、ローズマリー、タイム

- お茶・ジャスミンティー、カモミールティー、ミントティー

上記のような食材を食事に取り入れることを心がけましょう。

普段飲む飲み物を香りのいいジャスミンティーなどにするのは簡単で続けやすい食養生になります。他に、緑茶にレモンやミントを入れるとスッキリ爽やかなお茶になります。また、炒め物などいつもの食事にお酢をかけるのもお勧めです。

気の巡りが悪くなる原因は、精神的なストレスが大きいため、どのようにこのストレスを発散するかがカギとなります。そのストレス発散に加え、食事を見直すといいでしょう。

こんにちは。管理栄養士の林輝美です。

健康の三大栄養素は、「食事」「運動」「睡眠」と言われているほど、睡眠は大切なものです。

しかし、現代3人に1人が睡眠に何らかの不満があると言われ、睡眠で悩んでいる方が増えていることが問題になっています。

忙しい社会の中で頑張りすぎることから、さらに頑張ろうと思っていても頭がすっきりしない。忙しくて食事が不規則になるなどのことから、夜の暗い時間帯に質のいい睡眠が十分にとれなくなってしまうという悩みが多いようです。

生きるために睡眠は必要

なぜヒトは睡眠が必要なのでしょうか。実は、ヒトや動物は無意識に睡眠時間をとっていますが、眠るという行動には意味があります。ヒトが眠っている間に、体の中では次のことが起こっています。

1 脳の休息

全ての動作に指示を出す大脳は、意識がある限りフル稼働しています。きちんと睡眠を

とることで、大脳が間違った指令をだすことを予防します。

2 記憶の整理

レム睡眠と言われる浅い眠りの時、体は休息し脳は活動しています。その間に、記憶の整理をし、日中学んだことを脳にインプットすると考えられています。

3 体と心の疲労回復

横になることで、体の疲れはある程度回復できます。

ノンレム睡眠と言われる深い眠りの時に、ストレスを消去すると言われているため、眠ることで心のメンテナンスもします。

4 免疫力を高める

生命を支える血液は、睡眠中に作られます。横になることで、重力が分散され、酸素の消費量が減り、血液をつくる余裕がうまれます。そして、副交感神経を優位にすることで、病気にかかりにくくなります。

5 様々なホルモンが分泌

睡眠中は成長ホルモンをはじめとした、様々なホルモンを分泌しています。

例えば、ストレスを発散させるコルチゾールや新陳代謝を活発にする成長ホルモン、心を落ち着かせて眠りを促すメラトニンなどが挙げられます。

6 細胞の新陳代謝

傷んだ細胞の修復をし、新陳代謝をサポートします。

睡眠は生命を維持するための復活の時間とも言えます。

睡眠不足の状態が日常になってしまうと、レプチンという痩せるホルモンが減り、グレリンという太るホルモンが増えるため、肥満なる傾向があります。

また、高血圧症や糖尿病、脳疾患、心疾患のリスクも高くなります。さらに、新陳代謝が悪くなることで、髪の毛が抜けやすい、肌の調子が悪いなどの原因にもなります。

それでは、睡眠の質をあげるには、一体何をしたらいいのでしょうか?

睡眠の質を上げる方法

まずは、メリハリある生活を送ることです。

次の7つの習慣に気をつけることで睡眠の質は今よりもグッとあがります。

1 起床・就寝時間の定着

睡眠の時間のリズムが乱れると、睡眠の質は低下します。まずは起床・就寝時間を定着させ、起床したら、たっぷりの朝日を浴びて体内時計をリセットします。朝日を浴びないと体内時計は、毎日少しずつずれていき、適切な時間にメラトニンが分泌されなくなります。

2 食事にたんぱく質を摂り入れる

メラトニンの材料のセロトニンは、トリプトファンという必須アミノ酸から作られています。トリプトファンは、たんぱく質の多い食品に含まれているので、肉・魚・大豆製品やナッツ類などを食事に取り入れるようにします。

3 夜遅い時間にたっぷりの食事を摂らない

遅い時間の夕食や夜食で脂っこいものや、消化に負担のかかる肉などを食べると内臓が消化するのに時間を要し、十分に休めることができません。

4 ぬるめのお風呂に入る

入浴で身体をリラックスさせるのは睡眠の質をあげるのに効果的です。少しぬるいくらいの38℃ぐらいが理想です。

5 軽めのストレッチする

寝る前の激しい運動は避け、軽めのストレッチをすることでストレス解消にもなります。

6 睡眠30分前はスマホ・パソコンを控える

パソコンやスマホのブルーライト系の強い光は、睡眠の質を低下してしまううえに、電磁波はメラトニンも分解します。SNSやメールなど文章を考えることで脳が活発になります。

7 たばこ・お酒の量を控える

たばこに含まれるニコチンは、交感神経を優位にし、目を覚ます作用があります。またお酒は、酔うと寝つけは良くなる半面、アルコールが分解される頃に睡眠の質が低下するのでどちらも控えた方がいいものです。

女性は、母親として子育てや家事で忙しく短時間睡眠になりがちですが、睡眠時間を削って趣味や娯楽に時間を費やすこともあると思います。

睡眠の質が低下すると、パフォーマンス力の低下、体調不良や肌の調子が悪いなど心も体もマイナスに働きます。

睡眠は、生活をしていくうえで欠かせないものであり、生活環境が人によって違うからこそ、何時間睡眠したかという量よりも質が大切です。今一度、睡眠の自分の生活時間を振り返り、7つの習慣を意識してみてみましょう。

参考文献:一般社団法人日本睡眠改善協議会ホームページ

基礎講座 睡眠改善学 監修 堀忠雄・白川修一郎

編 日本睡眠改善協議会 ゆまに書房

こんにちは。ナチュラルビューティスタイリストの平川友紀です。

あなたは毎晩ぐっすり眠れていますか?

良質な睡眠は、ダイエット、美肌、健康など様々なメリットがあります。

しかし、ぐっすり寝ているつもりでも、良質な睡眠を取れていない可能性があります。

夏は冷房冷え、冬は朝晩の冷え込み、季節の変わり目など、一年中様々な変化で、体調を崩すことがあります。そのような気温の変化で、体は体温調節ができなくなります。

すると、自律神経の働きが鈍くなり、体調の変化だけでなく、睡眠の質の低下まで招きます。

今回は、アロマテラピーを通して、睡眠の質の向上を紐解いていきます。

なぜ睡眠の質が悪くなるの?

睡眠の質には、自律神経が大きく関わっています。

自律神経は、交感神経と副交感神経に分かれており、自分の意志とは無関係に働きます。

交感神経は「闘争の神経」、副交感神経は「休息の神経」と言われており、お互い相反する作用を持っています。交感神経が働いているとき、副交感神経が抑えられています。副交感神経が働いているときは交感神経が抑えられています。

日本人は働きすぎる上に、寝る時間が短いため、リラックスに必要な副交感神経が抑えられていることが多いです。少しの工夫でリラックスタイムを増やしていきましょう!

良質な睡眠に必要な事

良質な睡眠には、以下のような対策がおススメです。

- 寝る前はリラックスできる状態にする

- 適温で入浴する

- 規則正しい食事とリズム

- アロマの活用

1 寝る前はリラックスできる状態にする

寝る前にスマホ、ゲーム、コーヒーなどのカフェイン、深酒などどうですか?ブルーライトはメラトニンの分泌を抑えます。「メラトニン」は睡眠ホルモンと呼ばており、「メラトニン」の分泌が減ることで、体内時計バランスがとりにくくなり、結果眠りの質が落ちてしまう可能性があります。

寝る前のスマホの使用頻度を落としていきましょう。寝る2時間前を目標に必要な用事は済ませておきましょう。

2 適温で入浴する

入浴は38~40℃くらいの少しぬるめのお湯で、じんわりと身体を温めることで心地よい眠りへ。熱いお湯は急激に身体を温めてくれますが、睡眠に適した体温に下がりきっていない状態でベッドに入ると、寝つきが悪くなることがあります。

3 規則正しい食事とリズム

規則正しいリズム、規則正しい食事といっても、そんなことできたら苦労しない!と思う方も多いと思います。私も企業勤めをしていた時は、お昼を移動中や車内でパパっと食べたり、遅い時間からの食事会になったりと、規則正しいとはいえませんでした。

全てが完璧な生活、リズムを持っている方は少ないので、いきなり全ての環境を変えるのではなく、ご自身でできるところから少しずつ見直してみましょう。ご自身の生活リズムとあっているもの、できることから始めることで、意外と継続、見直しができていくものです。

私はすぐに全てを変えることはできませんでしたし、現在も生活の変化があれば、見直します。

ご紹介させて頂く中で、これできそう!と思うことがあれば、ぜひ今日から実践してみてください。

4 アロマの活用

アロマテラピーを取り入れることで、寝る前の空間作り、環境作りをすることで、スムーズで心地よい眠りを誘っていきましょう

アロマテラピーの活用方法(スタート編)

ディフューザー、アロマランプは最初だけ準備したらあとは、スイッチON!

精油を垂らして、空間を香りで満たすことで、眠りに向かって心と身体を導きます。忙しい時でも、香りを身体で感じることができます。少しでもリラックスできる時間を作り、ルーティン化することでリラックスタイムが1分だったのが10分、10分が20分と変化するかもしれません。

お子さんが小さい家庭ですと、寝るまでバタバタ。我が家もそうですが、寝る1時間くらい前にはなんとか入浴を済ませ、読みたい本を選ばせて、寝る前にベッドで一緒に本を読むようにしています。毎日できないこともあります。意識してすることで、以前よりも回数が増え、子供たちも自然とあくびして読みあわると、すぐ寝るようになりました。

精油の選び方

店頭にいくと、たくさんの精油が並べられているので、どれがいいのかと悩むことが多いのではないでしょうか。

以下に精油のご紹介はさせてもらいますが、一番はご自身が好きと思う香りが一番リラックスできます。嫌いだけど、紹介しているからと使ってても、嫌な香りだと不快感が強くなります。そうなっては、リラックスどころではありませんので、心地良い香りを見つけてみてください。

オススメの精油

- イランイラン

- ラベンダー

- オレンジスイート

- ゼラニウム

- クラリセージ

- スイートマジョラムなど

ブレンドオイルも販売しておりますので、天然のブレンドオイルかどうか確認し、使う場所に一緒に置いておくと忘れないのでオススメです。

ディフューザーの作り方

- ガラス容器、リードスティック

- 無水エタノール 20ml

- 精油 15滴

ビーカーに無水エタノールを入れ、精油10~20滴垂らす。

混ぜて容器に移してリードスティック挿すだけで、インテリアとしても使えます。

アロマストーン(下図参照)に垂らして

花瓶の中に精油を10滴程度お好みで垂らす

(もともと、香りづけされているタイプは柔らかい香りが広がっていると思いますので、

香りの強さが心地良いのかで適宜調整してください。)

アロマランプに垂らして

水をはった器に精油を1~3滴垂らす。しばらくすると、空間に香りが満たされてきます。

良い眠りは身体の疲れをとるだけではなく、頭をスッキリさせてくれて心も穏やかにしてくれます。

あなたをスッキリとした気持ちいい朝の目覚めへと導いてくれるでしょう。ぜひ、アロマテラピーを取り入れて自然体で心軽やかな1日にしていきましょう。