一般的に女性は、個人差はありますが、25〜38日の周期で生理が起こります。この生理があることで妊娠し出産することができるようになります。18歳以上の女性が何かしらの要因で生理が起こらないことを「無月経」と言います。

無月経は、どうして起こってしまうのでしょうか?また、どうしたら改善できるのでしょうか?漢方薬で改善できる可能性も含めお伝えします。

無月経とは~原発性無月経と続発性無月経があります

女性で生理が来ないと病気だと思ってしまう方が多いですが、正常な状態でも無月経のことがあります。例えば、まだ思春期以前である場合や妊娠中、授乳中、閉経後が正常な無月経な状態と言えます。それ以外の時期で女性に生理が起きない場合には、何かしらの病気の初期症状による可能性もあります。

無月経によって起こる様々な症状

無月経の女性には、排卵が起こらないため、妊娠が難しくなります。またその他の症状として、男性のように体毛が生えてくる、声が低くなる、筋肉の増加など、男性の特徴が見られることがあります。それ以外にも、頭痛や視覚障害、性欲の低下などがあります。

さらに無月経が長期間続くと、更年期のような閉経によって生じる症状が起こりやすくなります。例えば、ほてり(ホットフラッシュ)、腟の乾燥、骨密度の低下、心臓・血管関連疾患のリスク上昇などがあります。これらの症状は、無月経の女性では女性ホルモンのエストロゲンの分泌が低いために生じることで、更年期のような状態になります。

無月経は、大きく分けて2種類に分かれます。

原発性無月経

思春期になると、女性は乳房の発達や生理、男性は髭が生えたりなど、男女で外見上の様々な特徴が現れます。これを第二次性徴と言います。

第二次性徴から一度も生理が始まらないものを「原発生無月経」と呼んでいます。原発性無月経の原因となる疾患には、ターナー症候群、カルマン症候群、先天性副腎過形成症のような遺伝子や先天的な異常によるものなどが存在し、どれも比較的まれな疾患とされています。原発性無月経の原因となるこれらの遺伝子や先天的な異常の疾患は、思春期まで気づかれないこともあります。

一般的に、女性は生理が始まらないと乳房の発達や陰毛の出現などの正常な第二次性徴が起こりません。しかし、第二次性徴が遅れている女性には、特に症状はなく年齢を経てから生理が正常に始まることがあります。このように、一部の家系では第二次性徴の遅れも見られるようです。

続発性無月経

第二次性徴によって生理が始まったが、何かしらの原因で、その後止まってしまったものを「続発生無月経」と言います。

もしも、生理が今まで何度もあったにも関わらず、生理が3ヶ月以上こない場合には、続発性無月経である可能性が高まります。

続発性無月経の最も多い原因は、妊娠や授乳のような女性ならではのライフイベントの場合もあります。他にも女性ホルモン分泌に関係する脳の視床下部や下垂体の機能不全、多嚢胞性卵巣症候群、原発性卵巣不全のような卵巣によるもの、または甲状腺の機能不全などに関連した疾患の可能性もあります。

脳にあるホルモンの分泌調整に関与する視床下部の機能不全が原因の場合は、過度なストレス、うつ病、強迫症などの心の状態、栄養失調、また女性スポーツ選手に多い過度な運動などが挙げられます。視床下部からホルモン分泌の指令を総まとめする役割を持つ脳の下垂体の機能不全では、下垂体腫瘍によってプロラクチン分泌が上昇したり、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症による甲状腺の機能障害があります。

それに加えて、経口避妊薬、抗うつ薬、抗精神病薬など特定の疾患に関連する治療で用いる薬を服薬している場合でも起こります。

続発性無月経の方が、原発性無月経と比べてはるかに一般的で、女性の続発性無月経で最も多いのは妊娠と言われています。

この記事では、続発性無月経に関連した原因と対策をお伝えします。

無月経や生理不順になるのはなぜ?過度なダイエットが原因かも

無月経や生理不順が起きる原因には、女性ホルモンのエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が関わっています。2つの女性ホルモンには役割の違いがあり、エストロゲンは排卵を起こし、プロゲステロンは排卵した卵子を受け止めるベットを用意するイメージです。

続発性無月経には、2つの女性ホルモンに関連した分類の仕方もあり、プロゲステロンが足りないために無月経になる「第1度無月経」と、2つの女性ホルモンがともに足りない「第2度無月経」があります。無月経の多くは第1度無月経とされており、プロゲステロンを薬で補うことで出血が起こります。生理不順も、2つの女性ホルモンの分泌の乱れで起こることがあります。

また、ダイエットなどによる急激な体重減少は無月経を引き起こす要因となります。生理は、女性が妊娠をするために起こる現象です。そのため、急激なダイエットによる栄養失調の状態では、子供を育てる母体が保てません。女性が妊娠や出産ができる状態にないので、自ずと無月経の状態になるのです。

漢方から見た無月経の原因を解説!

漢方治療として無月経を見た場合に、一番の要因は血液の量と質の低下、血行障害と捉えられます。漢方では、血液の量と質が低下している状態を「血虚」、血行障害のことを「瘀血」と言います。無月経の女性には、このような血液に関連した要因が絡んだことで起きていると考えられます。

急激なダイエットによる栄養失調は、血虚を招くことになります。そうなれば血液からエネルギーを生み出す活力を得ることもできなくなりますので、血行も悪くなりだし瘀血を招きます。この2つの状態から回復させることが生理を起こすことにつながり、また生理を安定させることにも関係してきます。

また、子宮や卵巣の機能が低下している「腎虚」と呼ばれる状態であることもあります。これは、年齢層が高めの方に起きる無月経や生理不順に関係していることが多いです。

無月経は漢方で治せる?その方法や実際に治った人の体験談も!

無月経は漢方治療で治すことができます。実際に多くの女性が治療を受けて自然な生理が来るようになっています。今回は、漢方治療を行った20代の無月経の女性の事例をご紹介します。

この女性は、経口避妊薬を用いた治療で生理を誘発させることに成功したものの、やめるとまた生理が止まりました。その後、漢方薬による治療を行った結果、足の冷えや顔のほてりが消失していき、お通じもよくなりました。そして、1ヶ月後に生理が始まり、出血が7日間正常に続きました。しかし、生理前の疲労感やPMSが現れるようになったため、漢方薬の配合を変えながら次の生理の状態の様子を見ました。

最終的には、1年半の治療継続によって、毎月1回の生理を4回繰り返すことができ、PMSなどの症状も消失し、女性の表情や仕草などが見違えるように変わりました。

このように1回生理が起これば良いのではなく、継続して安定した生理を起こせるようにしてあげることが大切です。また、生理で現れる心の状態に対しても漢方薬でアプローチすることで、女性の生きる活力を与えることができました。

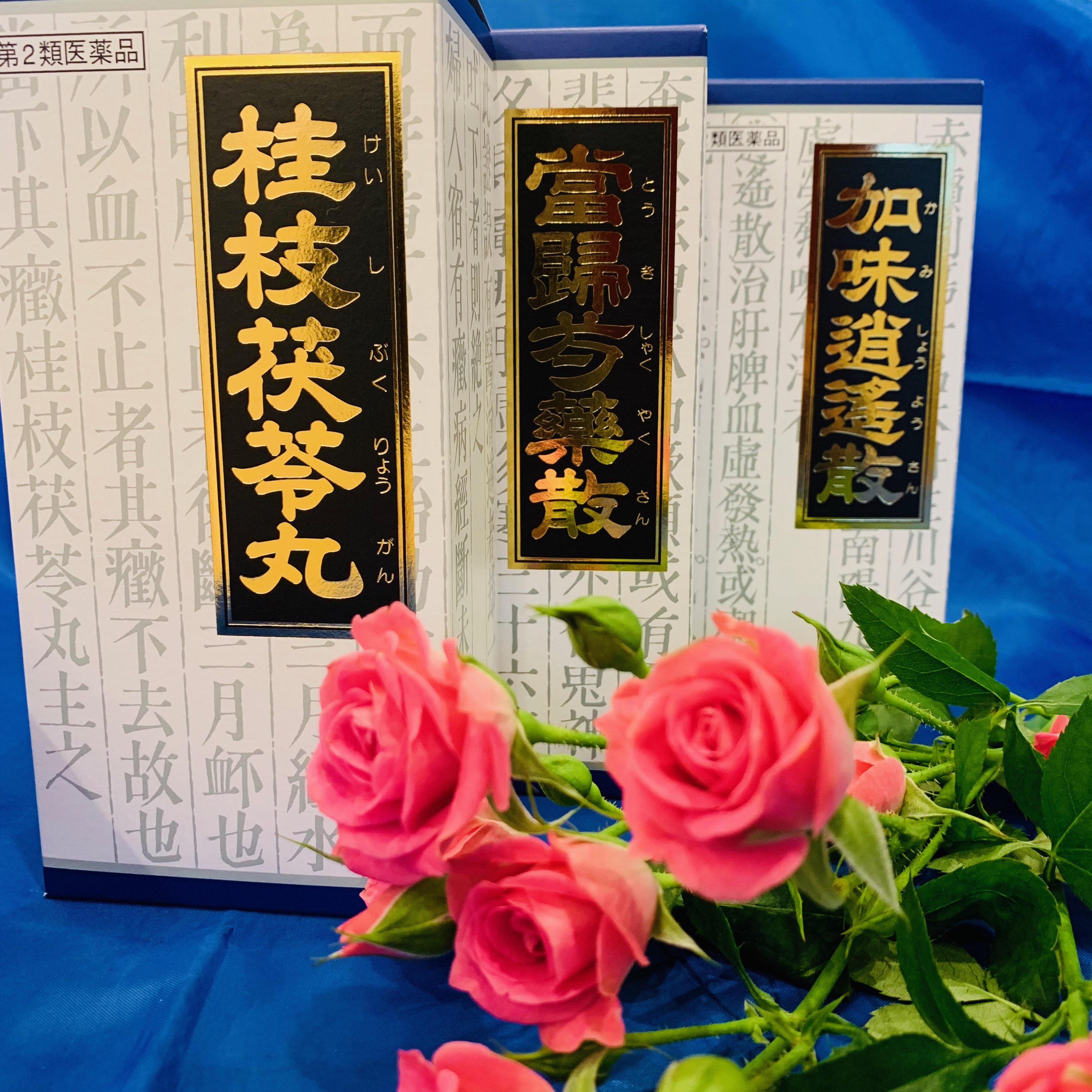

無月経に効く!おすすめ漢方をご紹介

無月経に効果的な漢方をご紹介します。

温経湯(ウンケイトウ)

温経湯は、緩やかに瘀血を改善させる作用を持っており、下腹部を温め、子宮の血行を促します。脈やお腹の力が弱い虚弱体質の婦人科不調に用いられます。特に冷え性で、手足がほてり、唇が乾燥しやすい人に向いています。

桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)

桂枝茯苓丸は、婦人科三大漢方薬の1つで、瘀血を改善させる漢方薬として婦人科領域でよく用いられます。体力が中以上で、赤ら顔、のぼせやすいのに足が冷え、下腹部が張る人に向いています。

桃核承気湯(トウカクジョウキトウ)

桃核承気湯は、代表的な瘀血改善薬の1つで、お通じを促すことで鬱血を去る手法によって瘀血を改善させるのが特徴です。桂枝茯苓丸に比べてその作用は強いです。顔がのぼせてほてりやすく、便が乾燥しがちな便秘で、イライラして眠れない方に向いています。

当帰薬散(トウキシャクヤクサン)

当帰薬散は、婦人科三大漢方薬の1つで、血液の量と質を改善し、血液の巡りを良くして体を温める作用を持っています。痩せて体力のない人で冷え性、貧血傾向の人に向いています。

加味逍遥散(カミショウヨウサン)

加味逍遥散は、婦人科の三大漢方薬の1つで瘀血を改善させ、神経の高ぶりや抑うつ症状にも効果があります。体力中等度以下で、のぼせ感があり、精神不安やいらだちのある方に向いています。

六味地黄丸(ロクミジオウガン)

六味地黄丸は、腎虚を改善することで、子宮や卵巣の機能を回復させます。体力は中等度以下で疲れやすく、尿量が減ったりあるいは増えたりして、手足がほてり、口が渇いたりする人に向いています。

無月経以外の女性特有の問題も漢方で治療ができる?

漢方薬は治療を受けている方の体質を改善させる目的で処方します。そのため、無月経の原因となっている他の関連症状にもアプローチをかけて、生理を安定させる治療を行います。

今回紹介した漢方薬では、血液の量と質を改善させることで栄養状態の良い血液に変えていきます。さらに、血液の巡りも促すことで、栄養や体の反応に関係する物質が行き渡るようにしています。

他にも、冷え性に悩んでいる方に漢方を処方し身体を温めるようにしたり、神経の高ぶりや落ち込みのような心の状態を安定させたり、お通じを促すことで体内の老廃物を溜め込まないような体へ導くことを行っています。そのような体質改善をすることで、次第に、女性の雰囲気が見違えるほど変化することもあります。

無月経は様々な病気の初期症状の可能性もあります。今すぐ妊娠を望まない場合、生理がないと楽とか、大した事ないと捉えて放置しておくのはとても危険です。不安な場合は、婦人科で診察を受けるようにしましょう。

更年期は誰もが通る道ですが、その症状は人それぞれです。日常の生活に支障をきたすほどの影響がある方もいらっしゃいます。更年期の症状や期間、また閉経後に起こる変化やよくある悩みにもお答えします。また、閉経後によくある悩みや疑問点にも回答!

更年期は誰もが通る道です。しかし、その症状は人それぞれで、身体的にも精神的にも辛い時期を過ごす人も少なくありません。

この記事では、更年期の症状、そのピークや期間、閉経後の症状や発症しやすい病気、更年期の上手な過ごし方を解説します。

また、セラピストの視点から、閉経後によくある悩みや疑問点にも回答します。

更年期の期間や年齢は?更年期と閉経の関係について解説!

日本人の平均的な閉経年齢は50.5歳とされています。

早い人では40代前半、遅い人では50代後半と幅広く、個人差が大きいです。

閉経年齢の算出方法は、月経が来ない状態が12ヶ月以上続くと、そこから1年前を閉経とします。

更年期は、閉経前の5年間と、閉経後の5年間を足した10年間を指します。更年期には、目立った症状を感じない人もいれば、心や体に不調を訴える人もいたり、個人差が大きいです。特に、日常生活に支障をきたす症状がある場合を、更年期障害と言います。

更年期障害が起こる原因

更年期障害は、生殖機能の主となる女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量の変動が主な原因です。エストロゲンは、妊娠の準備をする役割だけでなく、代謝を促し、骨や血管を強くする働きや、自律神経のバランスを整え、肌や髪の潤いを維持し、女性らしい丸みを帯びた体づくりをするなど、女性の心身に大きく影響するホルモンです。女性ホルモンの分泌量は20代をピークに徐々に減っていきますが、更年期はその増減幅が大きく、心身の状態に大きく影響します。

また、女性ホルモンの司令塔と自律神経の司令塔は脳内の同じ場所にあり、女性ホルモンの指示機能が乱れることで、自律神経も一緒に乱れるという連鎖が起こり始めます。自律神経は、内臓や血管の動き・呼吸・消化をコントロールし、体温調節、発汗など、体内の環境を整える神経です。自律神経が乱れると、心身に大きく影響します。

このように、更年期になり女性ホルモンの分泌が減少することで、身体的にも精神的にも様々な症状となって現れてくるのです。

更年期障害を促進する要因

女性ホルモンの乱れ以外にも更年期障害を促進する要因があります。

それは、加齢による肉体的な衰え、性格・気性などの精神的要因、人間関係などによるストレスが挙げられます。

50歳前後は、自身の体力の低下、子供の独立や夫婦関係の変化親の病気や介護が必要になったりするなど、様々な変化を経験する時期でもあります。これらの変化は心身共にストレスになり、更年期の女性に影響している可能性もあります。

稀にいる?更年期障害にならない人

更年期症状が重い人と軽い人は、たしかにいます。

ではその差はどこにあるかというと、精神的要因がほとんどを占めると言われています。

元々の性格や、家庭環境、職場環境など、身体とは直接関係ない要因が、更年期症状の軽重を左右しているのです。更年期障害なんてなかったという方が稀にいらっしゃいますが、多少症状があったとしても、おそらく気にされてなかったのだと思います。心と体は不可分なものであるという証しと言えるでしょう。

閉経後に生理が来る?血が出るのは病気のサインかも

閉経後に月経が来ることはまれにあります。多くの場合は女性ホルモン分泌低下による女性器の萎縮によるもので、炎症を起こしやすく出血することがあります(萎縮性膣炎)。また、アロマセラピーや鍼灸などの施術を受け、ホルモン分泌を賦活(ふかつ)させた場合にもあります。

いずれにしても、子宮体がんや子宮頸がん、卵巣嚢腫などの可能性もありますので、婦人科を訪ねることをお薦めします。

閉経前が更年期症状のピーク?更年期の症状とその原因!

更年期の症状は様々です。

更年期の症状

代表的な症状にホットフラッシュがあります。

ホットフラッシュとは、上半身だけ急に暑くなったり、のぼせたり、汗をかくといった症状をいいます。寒さや気候に関係なく現れる症状で、女性としては人前で恥ずかしく感じる症状でもあります。

他には、冷えやめまい、耳鳴り、頭痛、動悸、息切れ、肩こり、腰痛、関節痛、乾燥肌、湿疹、かゆみ、腟の乾き、性交痛、頻尿、尿失禁、膀胱炎、疲労感、不眠、不安感、イライラ、無気力、抑うつ状態などがあります。

更年期前半が症状のピーク

更年期前半は、急に今まで感じた事のない症状に戸惑い、その変化に体や気持ちがついて行けず、症状を重く受け止めがちです。

不安や恐れといったネガティブな感情に支配されてしまうことで、いっそう更年期障害を悪化させてしまいます。心身共に変化に慣れるのが大変な時期です。

なんとかしなければと焦るより、正常な加齢現象と受け入れ、うまく順応することに意識を向けましょう。不安は不安を増長させ、より悪化させるだけです。更年期特有の症状であることを知り、いつまでも続くわけではないことを理解し、あまり深刻に考えすぎないようにしましょう。

閉経後は太るのは一般的?

閉経後は太ったり、痩せたりすることがあります。一般には太りやすいと言われてますが、その理由は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少にあります。エストロゲンは、生殖に必要なだけでなく、脂肪の燃焼を制御したり、食べすぎないよう満腹ホルモンを制御したり、さまざまな役割を担っているからです。太りやすいのには他にも原因があり、加齢による基礎代謝の低下や自律神経機能の低下も原因の一つです。

閉経後もホルモンバランスの乱れは起こる?閉経後の症状をご紹介!

上記のような症状も、閉経後は頻度も強さも徐々に低下していきます。

一方、女性ホルモンは変わらず減り続け、新たな局面を迎えます。

閉経後の症状

閉経後は腟の粘膜が薄くなって乾燥しやすくなり、弾力を失います。

また、小陰唇、陰核、子宮、卵巣など生殖器全体が小さくなります。

また、尿道が短くなり、急に尿意をもよおしたり、尿失禁しやすくなったり、尿路感染症を起こしやすくなります。さらに、骨密度の低下や、骨粗しょう症にも繋がりやすくなります。

症状が重い場合は病院へ!更年期障害の治療法を解説!

先に述べましたように、更年期障害は女性ホルモンの低下だけでなく、加齢や精神状態、ストレスなどが絡みあって発症しますので、安易に薬に頼るのはお薦めできません。薬物療法はあくまで最終手段と心得て、QOL(生活の質)を高めることに意識を向けましょう。その上で、更年期障害の治療法をご紹介します。

更年期障害の薬物療法には大きく3つあります。

更年期障害の治療法:ホルモン補充療法(HRT)

エストロゲンを補う治療法です。

ホットフラッシュなど、血管の拡張と放熱に関する症状に有効です。エストロゲン補充のみでは子宮内膜増殖症のリスクが高まるという可能性もあるため、プロゲステロン補充を併用する方法もあります(子宮摘出された方を除く)。

ホルモン補充療法には、飲み薬、貼り薬、塗り薬などいくつか方法があります。投与の量やタイミングは人によって異なり、医師と相談のうえ、最適な方法を選択します。

ホルモン補充療法では人工のホルモンを投与します。安易に投与すると、本来自ら分泌できていたホルモンまでもが分泌されなくなることがあるため、投与については医師とよく相談をしましょう。

更年期障害の治療法:漢方薬

新薬が石油由来なのに対し、漢方薬は自然由来のものから抽出されたもの(生薬)です。

そして、効能別に複数の生薬を混ぜ合わせることで漢方薬は出来ています。生薬の特徴の一つに、精神的な症状にも効果を発揮するというのがあります。

この症状にはこの漢方薬、という縦割りの考え方もありますが、実際は人それぞれ合う漢方薬が異なり、単に症状から漢方薬を選ぶと副作用が出ることがありますので、注意が必要です。漢方薬は個人差が大きいので、できれば漢方医または中医学に精通した医師に診断してもらうことをお薦めします。

漢方薬は穏やかに効くというイメージが強いですが、実際は、その人に合えば即効で効きますし、合わなければいつまで経っても効きません。2ヶ月続けて効果が見られなければ、替えてみましょう。

<更年期に用いられる漢方薬三選>

先にも述べましたように、合う漢方薬は人それぞれ異なりますので、一般論として参考程度にとどめておいてください。

*当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

比較的体力が低下しており、冷え症で貧血気味の方に

*加味逍遥散(かみしょうようさん)

比較的虚弱で疲れやすく、不安・不眠など精神症状のある方に

*桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

体力中程度以上で、のぼせ傾向にあり、下腹部に違和感のある方に

更年期障害の治療法:向精神薬

身体的症状も辛いですが、精神的なことはなおさら辛いですよね。イライラや落ち込み、情緒不安定などの精神症状がある場合、気持ちは痛いほどわかりますが、手を出してほしくないのが、向精神薬です。

向精神薬には、睡眠導入剤(睡眠薬)や抗うつ剤などがありますが、これらのマイナス面は、依存性が強いことです。

いったん使い始めると、薬なしではいられなくなり、常習してしまいがちです。あくまでも一時的な対処法であることを理解し、根本原因の解決に目を向けることをお勧めします。

個人の考え方によるところになりますので、ご自身にとって最も良い方法を見つけるのが大切です。

更年期以降も注意!閉経後に発症しやすい病気とは?

更年期は人生の折り返し地点と言われます。

肉体はこれからも衰え続けます。どうしようもないことに気を取られていてはもったいない!ポジティブに受け入れてみましょう。

閉経後に発症しやすい病気

閉経後は女性ホルモンの減少によって、以下のような病気の発症の可能性が高くなります。

関節炎・関節リウマチ・骨粗しょう症・自律神経失調症・橋本病・高血圧症・高脂血症・糖尿病・動脈硬化症・脳梗塞・心筋梗塞・子宮体がん・卵巣がん・乳がん・大腸がん等

閉経後に気をつけること

閉経後は様々な病気に発症しやすくなりますが、これらはあくまで可能性の話です。

絶対なるというわけでは決してありませんので、必要以上に恐がる必要はありません。

繰り返しになりますが、そこに焦点を当てるのではなく、気分が良くなることに意識を向けるようにしましょう。

「そんなこと言ったって、ダンナが…子どもが…仕事が…私は現実に押しつぶされそう…」

それでも敢えて言います。

自分に意識を向け、少しずつでも良いので、気分が良くなる行動を起こしましょう。気分が良い状態でいれば、病気というネガティブな事柄に意識が向かなくなります。

素早く解消!閉経後のよくある悩みと疑問点を紹介!

私はセラピストとして、妊活、出産、産後、更年期、加齢にいたるまで、女性の一生をトータルでサポートしています。

今回は更年期前後、閉経後の女性から寄せられる様々なお悩みに対する回答をご紹介します。

Q 閉経はマイナス面しかないの?

A もちろんそんなことはありません。月のものが無くなって解放された気分を味わう女性は多いです。避妊せずに性生活が楽しめるのもプラス面の一つです。医学的にはまず、子宮筋腫が小さくなります。他にも子宮腺筋症や子宮内膜症などエストロゲン依存の病気に極めてなりにくくなります。

Q 閉経後は女性らしさが失われていくのでは?

A 閉経後であっても女性らしさを保っている方は大勢いらっしゃいます。ご自身の意識の持ちようで決まりますので、閉経後も女性であることを謳歌してください。

Q 閉経後の性生活はどうなるの?

A 女性ホルモンの減退により、一般的には以前のような性的欲求が低くなる傾向にありますが、逆に高くなる方もいらっしゃいます。性生活は精神面に大きく左右されるので、閉経だからということは意識されなくて大丈夫です。医学的には、腟の粘膜が薄くなって乾燥しやすくなるので、性交痛が出やすくなったり、生殖器全体の萎縮が見られ、以前のような満足が得られにくくなります。

Q 閉経後に月経が復活することはある?

A まれにあります。アロマセラピーや鍼灸などの施術を受け、ホルモン分泌を賦活(ふかつ)させることを行なった場合にあり得ます。ただし、出血が月経とは限らないので、不安な場合は婦人科を訪ねるのもいいでしょう。

Q 閉経後に女性ホルモンを増やす方法はある?

A そもそも人間は生物として子孫を残すための遺伝子情報が組み込まれています。つまり、子孫を残すために異性を求める本能が備わっているわけです。たとえ閉経しようとも本能がありますので、異性を求めることで女性ホルモンは賦活します。実際の男性にときめくのもいいですが、好きなアイドルに熱を上げるだけでもいいのです。つまり、想像力を働かせるだけで女性ホルモンは賦活し、外見まで輝くようになってきます。

更年期を軽やかに楽しく美しく暮らすためのヒント

世間では更年期に対するイメージがあまりいいものではありません。実際、更年期障害で悩まれている方も多くいらっしゃいます。

そんな方にいつもお薦めしているのが、「恋い慕うわよ(こひしたふわよ)」です。

こ=心地よい

ひ=惹かれる

し=しっくりくる

た=楽しい

ふ=腑に落ちる

わ=ワクワクする

よ=喜びを感じる

これはスピリチュアルカウンセラーで本を何冊も出版されている並木良和さんがいつも仰っている言葉です。どれか一つでも行動に移すと、更年期障害の症状が軽減することを目の当たりにしてきました。つまり、「自分にやさしくしてね」ということです。

そんなことで?と思われるかもしれませんが、とても重要な事です。

更年期にお薦め「アロマセラピー」

アロマセラピーは単なるリラクセーションと思われている方がまだまだ多いのですが、海外ではれっきとした代替医療です。日本でも最近はアロマセラピーを導入するクリニックも増えてきました。

ホルモンバランスを整えるのにはとても適したセラピーですので、とくに更年期の方にはお薦めです。

20代ではまだその効果が実感しにくいのですが、30代後半から40代〜60代にかけて、つまり加齢を実感している女性にはその効果を実感していただけると思います。

アロマセラピーにはいくつか方法があり、中でも心と体に最も効果的とされるのが、アロマトリートメントです。アロマトリートメントとは、症状に合わせて調合したアロマオイルを、身体全体または部分的に塗布していく方法です。アロマオイルの元となる精油には、さまざまな効果効能があることが科学的に証明されており、フランスなどでは医師が精油を処方するくらいです。

一度受けると、やみつきになる方も少なくないアロマトリートメントですが、最近では認知症の改善にも取り入れられるほど、心と身体の両方に効果がある事が証明されています。更年期を軽やかに生きるためにも、アロマセラピーをお薦めします。

まとめ

ホルモンバランスが変化する節目が人生にはいくつかあり、更年期はそのうちの一つです。更年期は人生の折り返し地点です。若い時には感じなかったけど、この年になると感じる様々な変化に、気持ちが揺さぶられることもあるでしょう。

経験者としてアドバイスできることは、とにかく深刻にならない、薬に頼りきらない、できれば頼らない。

終わりは必ず来るのですから「恋い慕うわよ」でいきましょう。

この記事を読んだ人は下記の記事も読んでいます

老け顔解消の決定版!おすすめのメイクや髪型、顔のストレッチまで解説

ときめきが大切?更年期女性と女性ホルモンの関係を解説

若さの秘訣は若返りホルモン!生活習慣の改善で増やせます!

コロナウイルスの終息が見えず不安な毎日をお過ごしのことと思います。

コロナウイルスは肺炎に似たような症状が出ております。咳、高熱、呼吸不全など。漢方理論で考えると五臓の肺のトラブルになります。

こんにちは。漢方未病ケアセラピストの伊東純子です。

今回は、私なりに漢方理論でコロナウイルスについて考え、その対策方法についてお伝えします。

肺の機能

肺は外部の情報をキャッチする臓器です。外気が寒い場合は毛穴を閉じ体温が下がらないように調整しますし、外気が暑い場合は毛穴を開き発汗(熱と水分を外に出し)し体温を調整します。

肺の機能が低下すると、この働き(毛穴の開閉機能)が低下し、邪気と言われる病気の原因が入りやすくなります。

肺には2つの機能があります

・気(やる気、元気、活力など生きていくために必要な力)を作り分配する

・水分代謝

肺の機能が低下すると、気が低下します。気には防御作用があり、免疫力が低下します。さらに、水分代謝が低下し、咳や痰などの症状が出ます。痰などで気道が塞がれると呼吸困難になり気管支喘息になり、更に熱を持った状態が肺炎になります。

肺には、熱伝導性の高い金属のような性質があります。そのため、肺炎になると熱が早く伝わって高熱が出るのだと思います。

漢方的、コロナ対策

肺を整えるには、肺だけではなく、肺と表裏関係にある大腸の両方を整える必要があります。

<肺と大腸を整えるためのポイント>

- 乾燥をさせない

- 腸内環境を整える

- 気を補い蓄える

- 心の状態を安定させる

これらを食べ物や生活習慣で整えるとすると、以下のような方法が効果的です。

1.乾燥させない食品

潤い:大根、白キクラゲ、百合根、はちみつ、金柑

良質な脂質を含む木の実を取る:松の実、くるみ、銀杏、落花生など

2.腸内環境を整える食品

腸内環境:ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、キムチなどの発酵食品

3.気を補い蓄える食品

気を補う:かぼちゃ、さつまいも、山芋、レンコン、棗(なつめ)、人参

柿、桃、あんず、びわ、バナナ、かりん、イチジク、梨などの甘みと水分を含む果物

4.心を安定させる生活習慣

しっかり呼吸をする

しっかり寝るです。

不安な時には自然と呼吸は浅くなり、眠りが浅くなります。意識して呼吸をするようにしましょう。

その他の対策

その他にも、肺と大腸のケアには、植物療法と温熱療法を同時に行えるハーブボールを使った対策も有効です。

ハーブボールは、蒸して使うので湿度(潤い)もしっかりあります。電子レンジでチンして温めて使う、もしくは蒸し器で蒸して使います。

ハーブボールの作り方

<用意するもの>

- ブルーシートまたはハーブが入るボール

- ハサミ

- ハーブ

- 豆類

- 塩

- 加熱するための蒸し器または電子レンジ

- ハンドタオル2枚

<作り方&使い方>

- ハーブが大きい場合はちぎり、全体を均等に混ぜる

- 布(20~25cm ×20~25cm)の中央に材料を適量入れる

- 布の四つ端を折り込み、タコ糸でしっかり縛る

- 塩水で濡らし、電子レンジで2分又は蒸し器で10分程度温める(大きさによる)

- タオルで余分な水分を取りながら、温度をみて適温になったら素肌に直接押し当てる

温かい状態で体に当てるだけのお手軽セルフケアができます。

<ハーブボールを当てる場所>

- 胸周りに充てることにより横隔膜がしっかりと動き、呼吸がスムーズになり深くなります。

- お腹周りに充てることにより、腸の緊張が緩和し、腸が動きやすくなります。

心と体が温まり、緩み、安心することで質の良い睡眠をとりやすくなります。

ハーブボールの保存方法

- 使用後は紐をほどいてハーブを乾かし、水分を乾燥させてからジップロックに入れて冷蔵庫保存

(一週間程度、香りが無くなるまで使用できます)。使用時に再度ハーブを布に包み、水で濡らし温める。 - 使用後はお風呂に入れたり、お庭のハーブの肥料として土に戻してください。

注意事項:熱い時や色落ちが出るおそれのある時はタオルで包んで使用してください。

ハーブの用意について

お庭で育てているハーブを干す。

ハーブショップ(生活の木、グリーンフラスコなど)、ハーブティー屋さんなどで購入する。

ハーブボールには、心を安定させる働きもあります。

漢方では、肺の機能が低下することによって現れる感情は、悲しみ、孤独感、気鬱、沈鬱と言われています。

ハーブボールはなんとも言えない温かさ、柔らかさ、優しい穏やかな香りに包まれます。心と体が温まり、緩み、安心感に包まれるため、これらのマイナスな感情にもプラスに作用します。

今回は、コロナ対策として、肺と大腸を整える具体的な方法をお伝えしました。

普段、漢方に馴染みのない方には、初めて聞く用語や考え方かもしれません。ハーブボールの材料なども、生活の木などのハーブショップで手軽に手に入る物ですし、スーパーで手に入る食材ばかりですので、是非普段の生活に取り入れてみてください。

こんにちは。漢方養生指導士、バランスコーディネーターの片倉一枝です。

今、新型コロナウィルス感染症対策として、手洗いや咳エチケットなどはすでに習慣になっていますね。

その他の対策としていわれていることのひとつに、「免疫力」アップ! があります。

免疫力を高める食材の紹介や、麹や乳酸菌などの発酵食品で腸内環境を整えるなど、キーワードとなるものはいろいろと取り上げられていますが・・・

それを食べているだけで大丈夫なの?

そもそも免疫力が上がる仕組みって?

仕組みと食べ方がわかっていれば、先日の報道であったような「コロナに効果あり!」とうたう健康食品にひっかかることもありませんね。

また、こんなことはありませんか?

*食べると眠くなる *食べるともたれる

*肌や唇のツヤがない *疲れ気味

*やる気がおこらない *だるい

*カゼをひきやすい

実はこのサイン、放っておくと免疫力は下がっていき、肌ツヤも失われていく・・・かもしれません。

では、免疫力を上げるには、実際どうしたらいいのでしょうか?

それは「食事のとり方」にポイントがあります。まず、免疫力が作られる仕組みを見てみましょう。

ここでは、漢方の考え方でお伝えするので「五臓六腑」のうち免疫力を作り出す「脾」と「胃」にフォーカスしていきます。

その機能やはたらきや仕組みを知り、なるほど!と腑に落ちることで、「免疫力を上げるための食事のとり方」を自ら実践したくなる!

ことを目標にしたいと思います。

現代はどちらかというと西洋医学の考え方によるサプリの摂取や健康法の情報が多く、漢方の考え方や養生にはあまり慣れ親しんでいません。

例えば「脾胃のはたらき」を「胃腸のはたらき」と言えばわかりやすいかもしれませんが、胃腸のはたらき以外にも様々なはたらきがあるのが、漢方でいう「脾」と「胃」です。

なんとなく広いイメージを持ちながらお読みくださいね。

免疫力を作り出す「脾胃」のはたらき

漢方には「体に必要なものは五臓六腑によって作り出され、全身に巡らせている。」という考え方があります。

体に必要な免疫力も、バリア力も、そしてお肌のツヤも潤いも、もっと言えばエイジングケアに必要なチカラも・・・その元を作り出すのは五臓六腑の中の「脾」と「胃」 です。

「脾胃」という言い方もあるように、「脾」と「胃」はセットで働きます。

「胃」のはたらき

「胃」は、飲食物を受け入れ初期の消化をおこなうところです。

「胃」の調子が整っていると免疫力のタネがスムーズに作れるのですが、冷たいものや脂っこいもの甘いものの食べ過ぎや、偏った食事をしていては、「胃」の調子は悪くなりそもそもの良いタネが作られないことになります。

食欲がない、「胃」が詰まった感じに注意

実はこの「胃」には見えない「気」が存在していて、不調により気が滞ったり気が上がったりすると、詰まった感じや吐き気などの症状を引き起こします。

「脾」のはたらき

「脾」は臓器の名称ではなく、体内で起こる生理機能・はたらき を表したものです。

*ここでは簡単に「脾」と書いていきます。

主な3つのはたらきを見てみましょう!

免疫力や肌ツヤの元を作り出す

「脾」は主に消化吸収を担当しています。

胃で初期消化をしたものを、栄養物質に作りかえ、その栄養物をまた体に必要なものに変えて、全身に運ぶはたらきを担当しています。

バリア力を作り出す

「脾」は作り出した潤いの元を「肺」に送ります。

乾燥が苦手な「肺」の臓器を潤す役割も果たします。皮膚の表面には「衛気」という見えない気を送り出し張り巡らせます。「衛気」は、菌やウィルスの侵入を防ぐ見えないバリアの役目をしています。

免疫力に必要な元気を作り出す

体に必要な栄養はもちろんのこと、心の栄養もまた食べ物から作られるという漢方の考え方があります。「脾」は

ここまでをまとめると、「免疫力もバリア力も肌ツヤも、「脾」と「胃」の消化力が作り出します。」

私たちの免疫力やバリア力を高め、肌を艶やかにし、心を健やかに保つためには、「脾」と「胃」の消化力がはたらいてこそです。

しっかりと免疫力をつけるには、免疫力のタネと元を充分に作り出すことが必要なのです。

免疫力の元になる代表的な食材

穀類、山芋など芋類、豆類、かぼちゃ、人参、しいたけなどキノコ類、れんこん、大根、りんご、いちごなど果物、なつめ(大棗)、きくらげ、アーモンド、くるみ、松の実、肉、魚、卵 ・・・ などです。

(ここでは説明は省略します)

知っておこう!免疫力を上げる食べ方

「脾」と「胃」の簡単な仕組みと、消化力の必要性がわかったところで、ではどのようにすればいいでしょうか。

それはとてもシンプル!

よく噛む

しっかり噛むことにより唾液の力を借りて消化力をアップさせます。脳に信号が送られ、体が機能していきます。

食事を楽しむ

会話を楽しみながらゆっくり食事をすると、消化によいだけでなく、心が満たされ吸収もよくなります。

冷たいものを摂り過ぎない

胃を冷やすと、体も冷えて、免疫力が下がります。せっかく良い食材を使ったものも冷たいよりは温めて!(スムージーなど)

腹8分目を心がける

食べ過ぎは消化の邪魔をします。

朝食を抜かない

朝の食事は「気」を補うことからも大切です。消化のよいものをいただきましょう。

間食や就寝前の食事は控える

胃に負担をかけないようにしましょう。

免疫力の低下、体の出すサインを見落とさないようにしましょう

最後に、免疫力低下の兆し、「脾胃」の消化力が低下すると体はどんなサインを出すのかを押さえておきましょう。

「胃」は、ムカムカやもたれるなどのサインを出します。これはわかりやすいですね。

「脾」は、

肌ツヤがない、唇の色ツヤが悪い、肌が乾燥する、口角に口内炎ができるといったサインを出します。また、元気のもと、やる気のもとの「気」が作られないので、体がだるい、疲れやすい、気力が起こらないといったことが起こります。

他にも、皮下出血が起こりやすい、軟便・下痢気味になる・・・など。

そして、「脾」の弱い人が無理をしないように、眠くさせてくれるんです。

そう、食べると眠くなるのは、「脾のはたらきが弱くなっているサイン」なのです。

このように、免疫力をあげる体の仕組みの大元は消化力にあります。

質のよい食材を、免疫力に変えていくには「脾胃」がはたらくような「食べ方」も大事!というお話でした。

免疫力があがれば、バリア力が強くなり、お肌ツヤツヤ!基礎体温が上がり、さらにまた免疫力があがる!!

今こそ、免疫力を底上げするために、食材選びはもちろんのこと、食べ方にも気をつけていきましょう!!

こんにちは。薬剤師の下川麻里です。

私は薬剤師ですが、薬を使わずに解決できる患者様には、ハーブやアロマ、薬膳などの自然療法を使ってケア方法を指導しています。

多くの症状は、「冷え」から引き起こされます。

「冷え」と一口に言っても、使う漢方はその方によって異なります。

病気の症状にフォーカスする西洋医学では、冷え性は体質ととらえられていて、それだけでは 治療の対象にはなりません。

一方、漢方では、冷え性はそれだけで治療に値する、と考えられています。

漢方では 症状のある人の体全体を診ます。ですから、同じ症状があるからといって、必ずしも同じ漢方薬が選ばれるとは限りません。ただ、症状によって 使われる漢方薬の傾向はあります。

女性のための三大漢方薬

婦人科の治療薬として代表的な、三つの漢方薬をご紹介します。

- 当帰芍薬散

- 桂枝茯苓丸

- 加味逍遥散

漢方では、気・血・水の三本の柱が体を支えている、と考えます。上にあげた三つの漢方薬は、それぞれが、この気・血・水のいずれかに対応しています。

この三つの漢方薬を元に、タイプ別の冷え性の違いについて、説明していきます。

1 当帰芍薬散

三大柱の「血」に関連の深い処方です。

この薬は、四肢末端型の冷え性の方に 向いています。

血液の循環が滞って、手足の先まで循環しないことから、指先や足先に特に冷えを感じるタイプです。

10代~20代の女性に最も多く、立ちくらみ、ニキビ、月経異常などの症状も、よく見られます。

2 桂枝茯苓丸

三大柱の「水」に関連の深い処方です。

上熱下寒型といって、下半身が冷えているのに、上半身はのぼせて顔がほてっています。そのため、冷えとは気づきにくいので要注意です。更年期でよくみられる症状です。

ほてりや口の渇きのために、水分を摂りすぎる傾向があります。のぼせ、めまい、肩こり、肌荒れ、頭痛などの症状があります。

3 加味逍遥散

三大柱の「気」に関連の深い処方です。

ストレスが自律神経に影響して、血流が悪くなって冷えを感じます。

冷えだけでなく、不眠、集中力の低下、食欲不振などの症状も出ます。更年期障害にある、とらえどころのない不安感などに対しても 使われる処方です。

「冷え」は女性の人生を大きく左右します

「冷え」は、必ずしも上の三つだけに分類されるとは限りません。

体全体の新陳代謝が低下して、全身が冷えることもありますし、体のいろいろな部分に少しずつ不調があり、それが冷えにつながっていることもあります。

10代~20代の若いうちから冷えに注意すると、頭痛や月経不順から解放されて、ニキビや肌荒れの悩みも減ります。

気持ちが明るくなって、人間関係は良好。ステキな恋愛だって、すぐそこに!

妊娠・出産もスムーズ、更年期も無理なく迎えられます。

日頃から バランスのとれた生活を心がけて、体を冷やさないようにしましょう。

そして、「冷え性かな?」と思ったら、早めに対処しましょう。

「冷え」をきっかけに、自分のカラダと素直に向き合いましょう

今回ご紹介した三種類の漢方薬は いずれも市販されています。ですから、ご自分の症状が当てはまれば、試してみるのも良いと思います。

でも、二週間くらい続けても変化を感じなければ、中止して医師に相談して下さいね。

漢方薬も、薬です。

薬は だらだらと飲み続けるべきではありません。

そして、冷えの陰には 別の病気が隠れているかもしれません。

それを見逃さないためにも、やはり、専門家である医師の判断を仰ぐことは必要です。

まず冷えを意識することから始めましょう。

そして、ご自身のカラダと素直に向き合って、軽快な毎日をお過ごしください。

参考資料:冷え改善のススメ (監修 岡村 麻子 株式会社ライフ・サイエンス)