日々生活する上で肩こりに悩まされている方は多いのではないでしょうか。デスクワークやスマートフォンの使用などで、現代の生活において肩こりは避けられない問題の一つです。そんな肩こりの改善方法としてストレッチやマッサージなどを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、サウナや岩盤浴も改善する方法の一つとして挙げられています。

そこで今回は、肩こりがサウナや岩盤浴で改善する理由や、改善しない肩こりの症状などについて解説します。肩こりを改善するための正しい入り方についても紹介しますので、知識を身につけて肩こり改善を目指しましょう。

肩こりはサウナや岩盤浴で改善するの?

サウナや岩盤浴は肩こりの改善が期待できます。肩こりは、主に筋肉の緊張や血流不足が原因です。サウナが肩こりの改善につながる理由は以下の通りです。

①血行促進してくれる

デスクワークや冷えなどで肩の筋肉が強張って血管を圧迫すると、血流が悪くなります。サウナに入ることで温熱効果で全身が温まり、血行を促進してくれます。血流がよくなると、体に必要な栄養素や酸素が効率的に体内に運ばれるため、強張っていた筋肉がゆるみ、肩こりが緩和されます。

②体内にある疲労物質を排出してくれる

サウナで大量の汗をかくことで、体内にある疲労物質を排出してくれます。不要な物質を取り除くことで、筋肉の疲労回復を促進し、正常な状態に戻してくれます。

③自立神経を調整してくれる

日頃の疲れや睡眠不足、ストレスなどが溜まると自律神経のバランスが悪くなり、肩こりの原因になることもあります。自律神経は動いている際に働く交換神経と、リラックスしている際に働く副交感神経が存在します。交感神経、副交感神経を切り替えながら体の機能を調整していますが、ストレスや疲れなどにより、切り替えが上手くできなくなることも少なくありません。

サウナにはリラクゼーション効果があり、乱れた自律神経も整えてくれます。交換神経、副交感神経の切り替えをスムーズにしてくれることで肩こりに効果があるとされています。

またサウナは肩こりだけでなく、腰痛などの神経感覚的症状の改善も期待できるでしょう。

サウナに入る際に十分な水分補給を行わなかったり、肩に負担のかかる姿勢でサウナ入ったりすると、逆に肩こりが悪化してしまいます。

汗をかく前にたっぷり水分を取り、リラックスできる姿勢でサウナに入ることで、肩こりに効果的になるでしょう。

サウナで改善できない肩こりの症状とは?

サウナに入れば全ての肩こりが解消されるわけではありません。慢性的な肩こりには効果的ですが、急性や内臓疾患によるものの場合は悪化される可能性があります。サウナに入ると危険な肩こりの原因について、詳しく解説していきます。

①炎症による肩こり

寝違えや五十肩、ギックリ腰、事故、怪我などが原因となる炎症による肩こりの場合はサウナに入るのは避けましょう。筋肉が炎症を起こしているため、サウナで体を温めて血流をよくすると、痛みが悪化してしまう可能性があります。

炎症による肩こりの疑いがある場合は、病院を受診するか痛みが落ちつくまではサウナを控えましょう。

②内臓疾患による肩こり

高血圧や狭心症、心筋梗塞など内臓疾患が原因の肩こりの場合も、サウナに入らないほうが良いでしょう。サウナに入った際に心臓や血圧に大きな負担がかかり、症状を悪化させてしまいます。

ただし、症状によってはサウナの入り方に気をつければ利用できる場合もあります。内臓疾患の病気を患っている方は、まずは医師に相談してみましょう。

肩こりに効果的なサウナの入り方

肩こりを改善するために効果的なサウナの入り方について解説します。以下の手順に沿ってサウナに入ってみましょう。

①肩と首周りのストレッチをする

サウナに入る前に肩と首周りのストレッチを行い、体をほぐしておくと効果的です。

②水分補給をする

サウナは多いと約1リットルの汗をかくといわれています。脱水にならないためにサウナに入る前はコップ1〜2杯の水分補給をしましょう。

③髪の毛と体を洗う

サウナに入る前に、髪の毛と体を洗うのがマナーです。体の汚れが綺麗になると汗もかきやすくなります。

④体の水滴を拭いてからサウナに7〜10分程度入る

汗をしっかりかくために体の水滴はよく拭いてから入りましょう。サウナに入る時間は7〜10分程度が目安ですが、その日の体調に合わせて調整してください。

⑤シャワーで汗を流し水風呂に30秒〜1分程度入る

サウナでかいた汗をシャワーで流しましょう。水風呂に入る際は、先に手足に水をかけて慣らします。なるべく体を動かさずにジッとしていると体に膜ができ冷たさがやわらぎます。

⑥5〜10分程度外気浴で休憩する

水風呂後、体を拭いて外気浴をします。休憩することで、温冷の刺激から開放され体がリラックスできます。

⑦水分補給をする

次のサイクルを行う前にしっかり水分補給をしましょう。

④〜⑦のサイクルを2〜3回行います。この方法は温冷交代浴という方法で、自律神経を整えてくれます。

また90〜100度のサウナに5〜8分程度入り、その後水風呂に入らない高温短時間浴という方法も肩こりに効果的といわれています。短時間で皮膚に刺激を与えることで、肩こりだけでなく腰痛など神経疲労の回復も期待できるでしょう。

サウナ・岩盤浴の美容・健康効果とは

サウナや岩盤浴は肩こり以外にも、さまざまな美容や健康効果をもたらします。期待できる効果は以下のとおりです。

①ターンオーバーを促進してくれる

サウナ・岩盤浴で全身が温まり、血流促進すると、肌のターンオーバーがしやすくなります。ターンオーバーにより肌の古い角質が取り除かれ、通常4週間のサイクルで新しい肌細胞に生まれ変わります。しかしターンオーバーのサイクルが乱れると、肌がごわついたり、角栓が目立ってしまったり肌の不調を感じることが多いです。サウナ・岩盤浴に入ることで、正常なターンオーバーが期待できるでしょう。

②冷えやむくみが改善される

サウナ・岩盤浴に入り体を温めると血管が拡張されます。そのため、全身に酸素や栄養が行き届きやすくなり、血行が良くなります。血行促進によって冷えやむくみなどの改善につながるでしょう。さらに内臓機能も活性化し、便秘解消も期待できます。

③肌のくすみが改善される

サウナ・岩盤浴で血行が良くなると、肌のくすみも改善されます。大量の汗で毛穴に詰まった皮脂汚れが排出されるため、肌がトーンアップし、透明感をもたらしてくれます。

④疲労回復を促進してくれる

サウナや岩盤浴で汗を流すと、疲労物質も排出されるため、疲労回復も促進されます。体をじんわり温めることで緊張もほぐし、疲れを癒してくれる効果も期待できるでしょう。

⑤ダイエット効果が期待できる

サウナ・岩盤浴に入るとダイエット効果も期待できます。体の芯から温まり、汗をかくことで代謝が上がるため、痩せやすい体になるでしょう。

まとめ

サウナや岩盤浴は血行促進や自律神経を整えてくれる効果があるため、慢性的な肩こりの改善に期待できます。ただし、炎症や内臓疾患による肩こりの場合は逆効果になってしまう恐れもあります。少しでも不安な肩こりの場合は、サウナや岩盤浴を利用しても問題ないか医師に相談してください。

また、肩こり以外にも美容や健康効果が期待できるため、正しい入り方を身につけて健康的な体作りができるように心がけてください。

CBDのスキンケアにおける効果|NATURECANについて興味のある方は、ぜひNATURECANの記事もチェックしてみてください。

こんにちは。アロマセラピストの 高橋優子 です。

長い時間同じ姿勢で過ごしたときや事務仕事などでパソコンを使ったときなど、肩がカチカチになることがあると思います。痛くて動かせなかったり、頭痛を引き起こしたりして、酷い時には眠れなくなることも少なくありません。肩が痛くて仕事や家事ができない時もあるでしょう。

肩こりの多くの原因は血行不良によるもので、ストレッチやマッサージをしたり、薬を飲んだり、接骨院や整体に行って痛みを和らげると思います。

ところが、様々な方法を試しても一向に肩こりが改善しない場合は、体の表面ではなく、ストレスが原因かもしれないと疑ってみてください。実は、心理的なことから血行不良が起こることもあるのです。

今回は、気持ちの面から起こる肩こりについてお話したいと思います。

心理的(ストレス)でなぜ肩こりになるのか?

これを読んでいるあなたは、もしかすると心配事や悩みがあり、睡眠がしっかり取れていないのではないでしょうか?精神的に不安定になると、交感神経が優位になり自律神経のバランスも崩れてきます。すると、身体が緊張して血流も悪くなり、気が付くと肩が凝ってしまうのです。肩こりは基本的に血行不良からくるものですが、この場合、姿勢や眼精疲労からくるものとは少し違います。

責任感の強い人の肩こりと心のケア方法

問題を自分で何とかしなくてはならないという思いや、私しかできないことを頑張らなきゃいけないという気持ちを一人で抱え込んでいることはないでしょうか?お子さんのことや介護、職場や地域の人間関係など、私がしっかりしなくてはと責任感のある方は、ついつい頑張ってしまい背負いすぎてしまうことがあります。

少し肩の荷をおろしてみましょう。

今あなたがしなくてはいけないことなのかどうか、一旦立ち止まって考えてみることで、気づくこともあると思います。難しく考えていたことはもっとシンプルに片づけられることなのかもしれません。全てのことを完璧にこなす必要はありません。

手を抜けるところはないでしょうか?他の人でも間に合う作業はありませんか?もし一人で考えることが難しいのであれば、誰かに相談したり頼ってみるのもいいでしょう。

人生がうまくいかないストレスから肩こりと心のケア方法

自分の思うように進んでいかないときにもストレスを感じることがあるでしょう。相手や環境を変えようと一生懸命になっていると、相手が思うように動いてくれない状態が大きなストレスになります。しかしそれは自分の都合でしかありません。あなたにはあなたの都合があるように、相手にも相手の都合があることを忘れてはいけません。

いまの環境を一旦受け入れ、相手の考えや気持ちを考えてみることで何か分かることがあると思います。自分の辛さと同じように相手も辛い思いをしているということもあります。見えなかったことが見えてくることで、肩の力も抜け、気が付いたら肩こりも和らいでいることでしょう。

肩こりにも香りを使ってみましょう

肩こりに精油を使うの?と思われるかもしれませんが、是非試してみてください。

心と身体はつながっています。心の緊張が解けてくることで身体の緊張が緩んできます。心の緊張を和らげるのに、精油はピッタリです。

ストレス肩こりにお悩みの方におすすの精油は、「スイートマージョラム」です。

スイートマージョラムの精油は、心身を温めてくれる働きがあります。心と身体の緊張を緩め、悲しみに寄り添ってくれる香りでもあります。

精油の使い方

ディフューザーでアロマを使う方法

ディフューザーにスイートマージョラムの精油を入れてリビングや寝室にほのかに香らせておくだけですので簡単です。

ディフューザーをお持ちでなければマグカップにお湯を入れ精油を1滴入れてお使いください。湯気と一緒に香りがお部屋に広がっていきます。

アロマバスやオイルトリートメントもおすすめです。スイートマージョラムの精油を単体ではなくブレンドして使うのもいいでしょう。

入浴でアロマを使う方法

アロマを入れたお風呂にゆっくり浸かってみたり、お風呂上りに肩と首のあたりをアロマオイルでマッサージしたりするのもいいですね。心も身体もリラックスでき自律神経のバランスも整い、血流もよくなって肩こりも和らいでくることでしょう。

お風呂やマッサージをするとき、自分に「いつも頑張っているね」と言ってあげましょう。アロマバスやオイルマッサージで精油を使う場合は、注意が必要なこともありますので、ショップやアロマセラピストに相談してみてくださいね。

おススメの精油ブレンド

スイートマージョラム×ベルガモット

ホッとする香りです。心の奥にある怒りや悲しみを和らげてくれます。何となく上手くいかないことが続くときにはおすすめです。

スイートマージョラム×ラベンダー

不安定な気持ちを整えてくれます。気持ちが安定し、少し余裕が出てきたら、あなたの抱えている自分の気持ちを周りの人に伝えてみましょう。

アロマセラピーとは

アロマセラピーは、芳香をもつ植物から抽出された精油(エッセンシャルオイル)を使って、その香りと成分の働きにより、心身の状態を向上させようというセラピーです。

肩こりがよくなれば、体も心もストレスフリーに

以前の私は月に2、3度の頻度で肩こりからくる頭痛に悩まされ、薬を手放せない時期がありました。しかし現在はほとんど薬に頼ることなく生活できています。肩こりから解放されてからは仕事や家事、趣味も思いっきりできるようになりました。

ここまで読んでくださったあなたは真剣に悩んでいらっしゃることでしょう。参考になるポイントがあれば是非お試しください。香りはあなたのよくなりたいという思いをサポートしてくれます。続けていただくことで心配事や悩みも軽くなり、自律神経のバランスも整ってくることでしょう。肩こりだけでなく、気持ちも前向きになってきます。

痛みのせいでこれまで諦めていたことや我慢していたことができるようになり、いきいきした毎日を取り戻せることと思います。あなたの笑顔でご家族や大切な人たちも笑顔になっていきますように。

季節の変わり目にからだの不調を感じる方は少なくありません。

こんにちは。薬膳フードセラピストの加藤詩乃です。

体調を崩したり、気分が憂鬱になったり、頭痛がしたり。実は季節の変わり目は、からだが「次の季節を迎える準備」を始める期間で、からだを調整するにはとてもよい時期です。

今回は、これから春に向けて、陰陽五行でからだと心のケア方法についてお伝えします。

季節の変わり目は消化器官を整える

陰陽五行説ので節の変わり目は、消化器官(脾臓、胃、口、唇、筋肉、よだれ、憂い、など)を整える時期と言われています。

私たちは、毎日食べたものを消化しています。

家での食事、仕事の合間のランチ、休憩時間のおやつ、移動時間に買う飲みもの、などなど。

様々な時間に色んな種類のものを食べていますが、これらをまず初めに消化してくれるのが胃です。

この消化器官が正常に働いてくれているおかげで、食べたものが私たちの身になり、元気を作り出し、からだを動かすことができます。

どの臓器もそれぞれに大切ですが、私たちを動かす「気」を作り出してくれている消化器官も、すごく大事にしたいところです。

冬から春は、デトックス時期

春は芽吹きの季節です。冬眠していたクマも目を覚まし、植物たちも固い地面からハ~イ♪と顔を出す頃です。

冬の間にため込んだ余分なものが出やすいのが、芽吹きの春です。

冬は、寒さを乗り越えるために体力を温存しておくのが正解ですし、年末年始という長い休みもあったので、いつもより多く食べて過ごしたりしてしまいますよね。

そこで、あまりにも老廃物がたまってしまうと、春にドバーンと排出してしまうこともあるので要注意です。

春に花粉症や肩こりに悩まされないために

からだに余計なものがたまっていると、こういった症状が強く出ることがありますので、今のうちからケアしておきましょう。

要らないものをためないようにするには、まずは便秘をしないことです。からだの巡りを良くしておくことが必要です。

夜早く寝るようにする、潤いを作る食材を選ぶ、など、体質によって便秘対策も様々ですが、消化器官を調えておくことは、誰にとっても大切なことです。

消化器をケアする食材

消化器官が苦手なのが「湿気」です。

中医学では湿邪(しつじゃ)と呼ばれるもので、むくみに繋がるような、要らない水分のことです。

薬膳では、湿をとってくれる食べものというのがあり、豆類やウリ類が、からだの除湿食材です。

今の季節のオススメは、小豆や黒豆。はと麦茶などもむくみに良いので、毎日のお茶を変えるだけでもからだケアになります。

食べた後にお腹が張りやすい人は、消化の気を補うじゃがいもや山芋が良いですし、大根・かぶ・オクラも消食類と言って、消化を促す食材です。

食べないことも時には必要

からだの中で一番エネルギーを使うのが消化です。

風邪を引いた時に食欲がなくなるのは、からだの修復にエネルギーを使いたいからで、この時にたくさん食べてしまうと、消化にエネルギーがとられてしまい、風邪を治す方に回すエネルギーが不足してしまいます。

からだの声を聞いて、食欲がない時は無理に食べないようにすることも消化器官をケアする方法になります。

食べ過ぎ、飲み過ぎは余分な湿をためる原因になりますし、脂っこいもの、甘いお菓子、激辛料理、お酒なども食べ過ぎるとむくみに繋がります。

時間だからと言って食べるのではなく、からだの調子に合わせて食べる量を変えてみることも、健康を維持するうえでは大切なことです。

お菓子やお酒に依存してしまうような時は、もしかしたら潜在意識の中にかくれているものがあるのかもしれません。ストレスが溜まっているのかもしれません。自分が暴飲暴食してしまう原因はどこにあるのか?と自分と向き合う時間を取ったり、気持ちをノートに書き出してみるのも一つの方法です。

湿気を取る食材を選び、体調に合わせて食事の量を調整して、体調を整えて春に備えましょう。

「胸のハリがなくなった」

こんなお悩みはありませんか?

出産をしたから仕方がない。楽なブラジャーを着けてしまうから。

などなど、諦めている方も多いと思います。

こんにちは。セラピストの永井さつきです。

今回は、あまり知られていない「バストと肩こりの関係」と、気軽にできる対策についてお伝えします。

肩こり、背中コリに気づくポイント

このような悩みはありませんか?

- 腕を上げづらい

- 左右の肩の位置がずれている

- 水平に腕を保つのが難しい

- 洗濯ものが干しづらい

- 背中のファスナーを上げられない、など

これらの背中や腕、肩の違和感が、バストのハリがなくなる原因になっているかもしれません。

私のサロンでは、背骨のエクササイズや筋膜リリースを活かした

バストと肩こりの関係

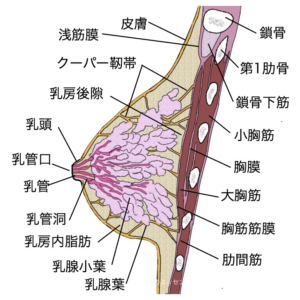

バストの9割は脂肪ですが、

すると血行不良になった胸には栄養分が十分に行き渡らなくなります。また老廃

美しいバストラインと肩こり改善対策

形の良い上向きのバストをつくるためには、体の前面だけでなく、背面のケアが必要です。

<ポイント>

- 圧迫されている肋骨の動きを良くする

- 下垂や横に広がる原因となる筋膜と脂肪の癒着をはがす

- 筋肉の緊張をほぐす

痛みや筋肉の緊張から解放されることで、正しく背筋を伸ばすこ

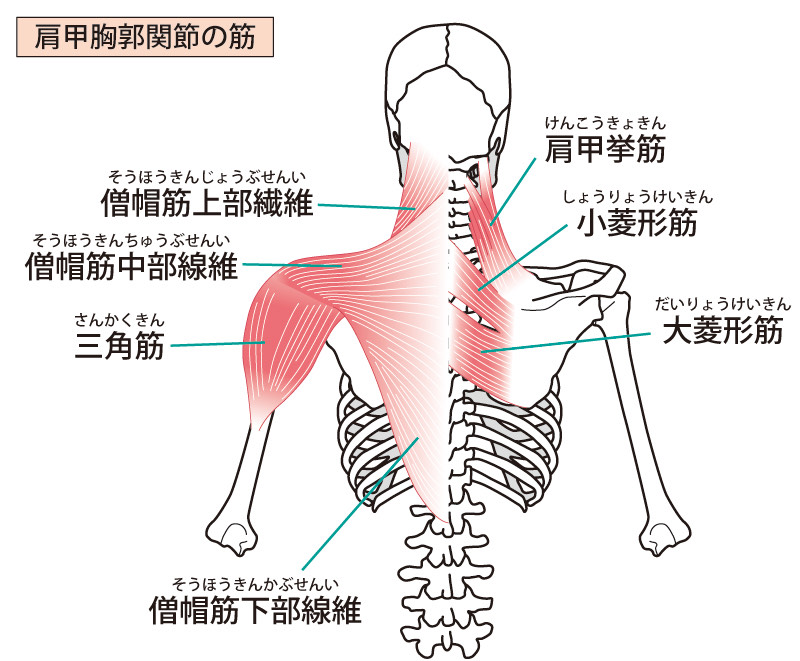

肩こりにもっとも関係が深い筋肉は背面の筋肉です。すなわち肩甲

つまりバストケアのために体の前面のマッサージをすると、背中や肩のコリも改善してくるという事です。

筋緊張を落として、

日常でできる美バストケア

では、実際にどのようにマッサージをしていくか解説します。

1.筋膜と脂肪をほぐす

まずは癒着した筋膜と脂肪、筋肉をほぐしていきましょう。

筋膜は全身を包むボディスーツのような役割ですが、肩こりをしている人は、筋膜がねじれて、どこかの部分に負担がかかっています。例えば、姿勢の癖や同じ動作の連続、

<ポイント>

強さ:痛くない心地よい程度の強さ

ほぐし方:手の重みで皮膚を揺らすような感じ

順序:血管やリンパ腺の流れも促進したいので、体の末端の手から始めて、中心に向かっていくとよいでしょう。

胸を開いて、

一定の圧や刺激を与えていくことで、

2.肩と肩甲骨の筋肉運動

ひとしきりほぐれたら、

<ポイント>

首の横(胸鎖乳突筋)を片側の手でつかむようにしたまま、

肩や

胸鎖乳突筋に圧を加えておくことで、肩こり感がゆるみ、

3.バストまわりのマッサージ

バストの脂肪と筋膜の癒着をはがしていきます。

バストの輪郭を指ですくうように、

全体的にはがしたら、1のマッサージをしてあげるとさらに効果的です。

いかがでしたでしょうか。少しでもお悩み改善につながり、

トレーニングのコツは、ゆっくりとした動きで、

- ため息ばかり

- 気持ちが不安定

- 自信がない

- なかなか寝付けない

- 肩や首がこりやすい

- 便秘や下痢を繰り返す

- お腹や脇の下が張りやすい

日ごろから、このような不調に悩むことはありませんか?

こんにちは。ココロとカラダの栄養サポート パーソナル管理栄養士×国際中医薬膳師の相川朋世です。

薬膳のベースである中医学の世界で、これらの症状は「気」の巡りが悪くなって引き起こされると考えられています。今回は、なぜ気の巡りが悪いと不調になりやすいのか?について解説していきます。

「気」の働きって何?

「気」とは、目には見えない生命活動を営むエネルギーといわれています。目には見えないといっても、私たちの周りには“元気”“気合”“病は気から”などと、「気」を使った言葉がたくさんあります。

「気」には以下のような働きがあります。

- 身体を温める

- 気血水の流れを促し、臓器を動かす

- 病気を予防する免疫機能

- 内臓などをあるべき場所に留めたり、血や汗の量を調節する

- 気血水を相互に生成・転化し調整する

「気」はこのような働きを持ち、私たちの身体に必要不可欠な存在です。

「気」は生まれた時から持っている「先天の気」と生まれた後に飲食物によって作られる「後天の気」があり、私たちの皮膚の表面を覆い邪気から身を守るほか、「血」に乗って身体中を巡っています。しっかり食事で気を補い、巡っていればいいのですが、私たちの生活の中には気の巡りを悪くすることが多く存在しています。

「気」の巡りを悪くする習慣

1.ストレスを溜め込みやすい

仕事をしている女性も専業主婦も日々のやらなくてはいけないことがたくさんあります。仕事もプライベートも充実させたいけど、なかなかうまくいかないことも多々あるでしょう。

そんな時に、「またできなかった」「私なんて…」と鬱々と考え込んでしまったり、人に相談せず自分で抱え込んでしまうことは気の巡りを悪くする原因となります。

-朋世.jpg)

気の巡りが悪くなると不調を起こすほかに、暴飲暴食なども起こりやすく、他の事でもストレスを溜めるようになってしまいます。そんな時は、友達と美味しいものを食べに行ったり、信頼できる仲間に相談したりと自分なりのストレス解消法を持つことをオススメします。

2.自分時間がない

仕事、家事、自分時間としっかり分けることができればいいですが、なかなか区切りをつけるのは難しいです。自分より家族のことを優先して自分のことを後回しにしがちですが、気持ちを切り替えることのできる「自分時間」を作ることは大切なことです。

-朋世2.jpg)

自分時間は人それぞれ、「朝30分早く起きる」「家族が寝てからゆっくりお風呂に入る」「休日に一人カフェ時間をつくる」など、自分を大切にする時間を確保するようにしましょう。

3.身体を動かさない

近年は仕事もパソコンが中心で長時間同じ姿勢で作業をすることが多いでしょう。家にいてもテレビやスマートフォンでネットサーフィンなどしていませんか?同じ姿勢でばかりいると「気」だけでなく「血」の流れを悪くしてしまいます。

「気」の巡りが悪い時は、激しい運動ではなくウォーキングやヨガなど軽く汗をかくような運動をするようにしましょう。

「気」を巡らせる食材とは?

-朋世3.jpg)

気を巡らせる食事のポイントは、香りや匂いのある食材、酸味のあるものを取り入れることです。

- 香味野菜:しそ、ねぎ、三つ葉、クレソン、春菊、セロリ、ニラ

- 魚介類:アサリ、シジミ、牡蠣、イカ

- 果物:みかん、グレープフルーツ、オレンジ、レモン、サンザシ

- ハーブ:ペパーミント、ローズマリー、タイム

- お茶・ジャスミンティー、カモミールティー、ミントティー

上記のような食材を食事に取り入れることを心がけましょう。

普段飲む飲み物を香りのいいジャスミンティーなどにするのは簡単で続けやすい食養生になります。他に、緑茶にレモンやミントを入れるとスッキリ爽やかなお茶になります。また、炒め物などいつもの食事にお酢をかけるのもお勧めです。

気の巡りが悪くなる原因は、精神的なストレスが大きいため、どのようにこのストレスを発散するかがカギとなります。そのストレス発散に加え、食事を見直すといいでしょう。

女性ホルモン専門薬剤師の岡下真弓です。私は20年以上調剤薬局薬剤師として働いています。毎日様々な悩みを抱えた患者様が来られます。処方箋に記載されたお薬から、患者様が本当に悩まれていることを推測しながら、お薬の説明をすることで、その方のQOL(クオリティオブライフ:人生、生活の質))を高めることができます。私は患者様が笑顔で過ごす時間が少しでも長くなるよう、いつも接しています。

肩こり、やる気、膀胱炎…色んな不調の原因はコレだった!

とある日、50代女性が私の勤める薬局に、3枚の異なる病院の処方箋を持参されました。

処方箋1:精神科 「眠れない、やる気が出ない」

処方箋2:整形外科 「肩こり」

処方箋3:泌尿器科 「膀胱炎」

「今まで私はとても活動的だったの。でも最近何もする気がおきなくって。しかも、まったく疲れていないはずなのに 眠れない。もしかして鬱(うつ)なのかしら?」

「肩こりがひどくて何もやりたくない。スポーツジムに通っても、マッサージに通っても改善しない。骨に異常があるのでは?と思い、整形外科に行ってレントゲン撮ったけどどこも悪くないって。」

「すぐに膀胱炎になるのよ。頻尿でトイレも近くて友達と出かけるのが恥ずかしく、水分摂るのを控えているんだけど。」

様々な不快な症状に悩まされ、ふさぎがちになり、外出もままならないとのこと。

今まで元気だった自分と違いすぎて、自分の現状を受け入れられないご様子でした。

一見別々の症状で、色んな病院を巡っては原因が分からず不安を抱えてらっしゃいました。

実は、これらの別々の症状の原因は、コレだったのです。

「女性ホルモン(エストロゲン)の減少」です。

なぜ女性ホルモンが減ると色んな症状が出るのか?

なぜ女性ホルモン(エストロゲン)が減少することで、これらの様々な症状が出てくるのでしょうか?

1.うつ症状や不眠の原因

更年期世代の寝つきの悪さに エストロゲンが大きく関係しています。

更年期以降の女性で、以下のような睡眠の悩みを抱える女性が増えますが、寝つきの悪さのみであれば、エストロゲンの欠乏が考えられます。

・熟睡感がない

・睡眠時間が短い

・途中で目覚めてしまう

これらの睡眠の質の悪化は 生活の質にも影響します。

2. 肩こりの原因

エストロゲンは骨量を維持する作用があります。

女性は男性に比べ、閉経前後に著しい骨量の低下が見られます。この骨量低下が酷い肩こりを引き起こしている可能性があります。

さらに、エストロゲン減少に伴う骨量低下は、顔のたるみを引き起こすため、更年期を境に、急に体内だけでなく、見た目の老化も加速します。

3. 膀胱炎の原因

膀胱や尿道は、神経の命令によって、蓄尿・排尿をコントロールしています。

これらの働きにより、尿をためたい時は漏らさず、出したいときは残らず出し切ることができるのです。また膀胱は、伸び縮み可能な筋肉の袋なので、本来なら尿を貯める機能が備わっています。

ところが、老化に伴う筋肉の衰えに加え、エストロゲンの低下によって、排尿困難と排尿障害を招くことがあります。

先ほどの女性は、膀胱括約筋の影響により、頻尿・膀胱炎を繰り返していたのです。

更年期世代の女性に必要なこと

更年期前後の女性には、閉経に伴う心身の大きな変化がおこり、戸惑う方が多くみられます。

私は、先ほどの女性にこのようにアドバイスいたしました。

「すぐにかかりつけの婦人科医師を見つけ、受診してください。」

なぜならば、最近の婦人科では、がん検診もでき、性生活や、精神的な悩み、女性有の様々なサポートを受けることができるからです。

その女性は 婦人科を受診され、漢方薬の処方箋を持参されました

今では、謎の症状の原因が分かり、笑顔と健やかな生活を取り戻されました。

病院や薬に頼るまでではないという方は、以下のような食材を積極的に摂取しましょう。

・大豆製品(豆腐、納豆、豆乳、おからなど)

・たんぱく質(肉、魚、卵、チーズ、ヨーグルト、大豆など)

閉経前後の女性に伝えたいこと

女性は、閉経に伴う心身の大きな変化がおこります。また親の介護、夫の定年、子供の自立などネガティブイベントも多くなります。

更年期といえば、イライラ、ホットフラッシュをイメージされる方が多いようでが、初期に現れやすい症状は、骨量低下に伴う顔のたるみです。

1人で決して悩まず、婦人科医、薬剤師、看護師など身近に相談できる人を見つけおきましょう。

また更年期以降に検査して、初めてわかる疾患もあります。早期発見により予防や治療を行うことができます。私もその一人です。

いつも患者様に私は伝えます。

「更年期はターニングポイントにすぎません。更年期以降の人生を 楽しく健康的に暮らしていくためにその不快な症状は、身体があなたに知らせてくれた サインと思ってください。歳を重ねる事をネガティブにとらえず、ありのままの自分をたくさん愛していきましょう。 あなたのこれからの人生のために。」