30代に入ると、20代の頃に比べてボディラインが崩れたり、肌の変化を感じたりする方も多いのではないでしょうか。また、肩こりや疲れやすさなど、以前にはなかった症状も出てきます。

それらには、女性ホルモンの量やバランスの変化が大きく関係しています。妊娠や出産、ストレスなどで女性ホルモンは増減します。女性ホルモンは、わたしたち女性の美容や健康に影響します。

そんな美や健康のお悩みを解決してくれるのが、ナッツ類の「くるみ」です。くるみにはオメガ3脂肪酸などが豊富に含まれているため、女性ホルモンを整える効果があります。ホルモンバランスが崩れやすい30代にとって、くるみは美容や健康に役立ちます。

この記事では、30代以降の女性が注目するべき食材である「くるみ」の栄養や効果をくわしく解説していきます。女性らしい美しさを求めている方や、健康維持をしたい方には嬉しい情報です。

くるみにはどんな栄養素が含まれている?

くるみは他のナッツ類と比較した場合、オメガ3脂肪酸の量が非常に多いです。さらに、食物繊維やビタミン・ミネラル類・抗酸化物質などの栄養成分をバランスよく含むスーパーフードです。

脂質の量が全体の半分以上を占めますが、そのほとんどが良質なオイルである「不飽和脂肪酸」で、生活習慣病の予防に役立つといわれています。さらに、くるみに含まれている脂肪酸のバランスは「オメガ3脂肪酸:オメガ6脂肪酸=1:4」という理想的な比率です。

また、くるみには食物繊維が含まれているので、空腹感が抑えられ腸内環境を整えます。

くるみの三大栄養素の内訳は、脂質が60%、たんぱく質が24%、糖質が3%です。低糖質のため糖質制限ダイエットをしている方の食事や間食としても安心して食べられる食材です。

その他、くるみはポリフェノールやメラトニン、ビタミン類も含むため、アンチエイジング効果があり、睡眠の質を高める食材といえます。

このように、くるみには女性に嬉しい栄養成分がバランス良く含まれているので、美容に関心がある人や健康意識が高い人に選ばれているのです。

くるみは美容や健康に良い?くるみの効能とは?

くるみが持つ効果について、美容と健康のそれぞれの観点から解説します。

くるみの美容効果

くるみに含まれる脂質は、女性ホルモンを増やす効果があり、その結果として美容効果が期待できます。さらに抗酸化値が高いため、アンチエイジングに役立ちます。

女性ホルモンが増えると、美肌や美髪だけでなく、女性らしいバストとヒップの形をつくることができます。

また、メラトニンの働きで睡眠の質が高まり、さらに女性ホルモンの分泌を促します。くるみは美容にとって、いいことづくしのナッツです。

くるみの健康効果

くるみは、古くから健康に良い効果があると知られています。

くるみに含まれるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸)が持つ「抗酸化作用」が健康に良い効果をもたらします。善玉コレステロールを増やし、悪玉コレステロールの値や中性脂肪の値を低下させ、血管の柔かさを保ちます。

その結果、以下のような様々な健康効果があります。

- 血圧を下げる

- 心臓血管疾患や動脈硬化を防ぐ

- 血栓をできにくくする

- 中性脂肪を燃焼させる

- 糖尿病を防ぐ

- 認知症を予防する

くるみが与える良い影響~女性ホルモンと男性ホルモン~

くるみは、女性ホルモンだけでなく、男性ホルモンにも良い影響がある食材といわれています。その理由をくわしく見ていきましょう。

くるみの女性ホルモンへの影響

くるみは女性ホルモンに良い影響を与えます。その理由は、くるみの栄養の大半である「脂質」が女性ホルモンをつくる原料になるためです。また、女性ホルモンの分泌を左右する「睡眠」に必要なセロトニンの原料であるトリプトファンが含まれています。

女性らしさを象徴するバストの大きさに関係するのは乳房の中にある「乳腺」です。その乳腺を発達させるには女性ホルモンが必要です。乳腺が発達すると、乳腺の周りに脂肪が増え、バストを大きく丸くしてくれます。

バストのほとんどを構成するのは脂肪組織です。脂肪を摂らないダイエット食を続けていると、女性ホルモンが低下し、胸がしぼんでしまいます。高脂肪のくるみは女性らしい体つきに役立ちます。

また、くるみにはメラトニンの作用により睡眠の質を高める効果があります。バストアップのためには女性ホルモンのバランスを整えてくれる睡眠が重要です。よく眠ることができれば、豊かな胸を育むことができます。さらに、女性ホルモンが増えると皮膚の状態をきれいに整え、髪も丈夫になります。

このようにくるみにはさまざまな美容効果があります。

くるみの男性ホルモンへの影響

意外に思われるかもしれませんが、男性にもテストステロン(男性ホルモン)の低下による更年期があります。くるみに豊富に含まれる脂質は男性ホルモンの材料にもなります。テストステロンの量を増やすことにより、男性の更年期の悩みを解決することができます。

テストステロンを増やすと、以下のようなメリットがあります。

- 精子の質を改善

- 前立腺がんの予防

- 筋肉を増やし、運動機能を良くする

- 骨を丈夫にする

- 皮脂を分泌させる

- 体毛をはやす

- 認知力や記憶力の低下を防ぐ

- 意欲を高める

このように、男性ホルモンの低下に悩む人には、くるみは最適な食材です。

また、女性にも少量の男性ホルモンがあり、閉経後に減少する女性ホルモンの働きを、男性ホルモンが代わってくれるという側面があります。

つまり、女性ホルモンと男性ホルモンの両方から見ても、くるみを食べるのは良い影響があるということです。

くるみの1日の適正量は?効果を最大化させる食べ方も解説!

くるみの1日の摂取量、効果的な食べ方、食べるタイミングについて解説します。

1日のくるみの適正量

くるみの1日の適正な量は「1日に片手でひとつかみ」と覚えると簡単です。片方の手のひらにのせると約25gになるとおぼえましょう。

1粒の大きさにもよりますが、形が崩れていなければ約8粒で25gになります。くるみは高カロリーのため、正しい量を食べましょう。

くるみの効果的な食べ方

くるみの効果を最大化して食べる方法は「たんぱく質」を含む食品と一緒に摂ることです。くるみには、たんぱく質の割合が全体の24%しかありません。乳製品や肉類などと一緒に料理をすると、たんぱく質を補うことができます。

また「牛乳」と共にくるみを摂ると、たんぱく質が補えるだけでなく、牛乳に含まれる水分が細胞壁を柔らかくするため、α-リノレン酸が吸収されやすくなります。

くるみの細胞壁は分厚いので、砕いたり粉にして食べると吸収率がアップします。くるみの効果をアップさせるために、30回程度よく噛んで食べるようにしましょう。

生のくるみはローストするとα-リノレン酸やビタミンの量が減りますが、代わりにポリフェノール(抗酸化物質)が増えます。焙煎されたものも売られているので、求めている効果によって選ぶとよいでしょう。

くるみを食べるタイミング

くるみを効果的に食べるタイミングとしては、食前にくるみを食べると食欲を抑えられるのでダイエットに役立ちます。また、食材として料理にくるみを加えると、エネルギーの代謝が良くなります。

さらに、就寝の3時間前に、くるみを食べるとメラトニンの分泌を誘発するので、質の良い睡眠を得られます。

くるみを食べすぎるとどうなる?くるみの食べ過ぎのデメリットとは

くるみは風味がよく、ついつい食べ過ぎてしまうことがあります。

くるみは高脂肪かつ高カロリーなナッツなので、摂りすぎると太る可能性があります。しかも、商品によっては、塩分や油分が添加されているので注意が必要です。くるみの過剰摂取は、ダイエットの妨げや肌荒れの原因になりかねません。

実は、くるみは100g当たりで713kcalもあります。1日の適正な摂取量である25gを食べたとしても約178kcalです。ご飯100g(168kcal)と比べると、くるみはカロリーが高いことがわかります。

さらに、くるみは不溶性食物繊維や脂肪が多く含まれているので、たくさん食べ過ぎると便秘や下痢になる可能性があるため注意しましょう。

くるみを使ったおすすめレシピをご紹介!

香ばしくて独特な食感のくるみは、それほど主張する味ではないので、いろいろな食品との相性がよいです。ここでは簡単に作れる「くるみ」の美味しいレシピを2つご紹介します。

くるみとバナナのモーニングスムージー

忙しい朝に短時間で作れる、バナナとくるみのスムージーです。くるみが持つ栄養素を吸収しやすいため、朝に飲むのがおすすめです。

<材料>(つくりやすい量)

- くるみ 25g

- バナナ 1本

- ヨーグルト 100g

<作り方>

1.くるみとバナナ、ヨーグルトをあわせてミキサーに入れる。

2.なめらかになるまで撹拌し、グラスに注ぐ。

くるみと牛肉のしぐれ煮

くるみと相性が抜群のたんぱく質との合わせ技で、バランスのよい栄養が摂れる一品です。

<材料>(2人分)

- くるみ 50g

- 牛薄切り肉 100g

- しょうがの千切り 20g

A

- しょうゆ 大さじ1

- みりん 大さじ1

- 酒 大さじ1

- はちみつ 小さじ1

<作り方>

1.牛薄切り肉としょうが、Aを鍋に入れて熱する。

2.肉に火が通ったらくるみを入れて混ぜる。

一般的に女性は、個人差はありますが、25〜38日の周期で生理が起こります。この生理があることで妊娠し出産することができるようになります。18歳以上の女性が何かしらの要因で生理が起こらないことを「無月経」と言います。

無月経は、どうして起こってしまうのでしょうか?また、どうしたら改善できるのでしょうか?漢方薬で改善できる可能性も含めお伝えします。

無月経とは~原発性無月経と続発性無月経があります

女性で生理が来ないと病気だと思ってしまう方が多いですが、正常な状態でも無月経のことがあります。例えば、まだ思春期以前である場合や妊娠中、授乳中、閉経後が正常な無月経な状態と言えます。それ以外の時期で女性に生理が起きない場合には、何かしらの病気の初期症状による可能性もあります。

無月経によって起こる様々な症状

無月経の女性には、排卵が起こらないため、妊娠が難しくなります。またその他の症状として、男性のように体毛が生えてくる、声が低くなる、筋肉の増加など、男性の特徴が見られることがあります。それ以外にも、頭痛や視覚障害、性欲の低下などがあります。

さらに無月経が長期間続くと、更年期のような閉経によって生じる症状が起こりやすくなります。例えば、ほてり(ホットフラッシュ)、腟の乾燥、骨密度の低下、心臓・血管関連疾患のリスク上昇などがあります。これらの症状は、無月経の女性では女性ホルモンのエストロゲンの分泌が低いために生じることで、更年期のような状態になります。

無月経は、大きく分けて2種類に分かれます。

原発性無月経

思春期になると、女性は乳房の発達や生理、男性は髭が生えたりなど、男女で外見上の様々な特徴が現れます。これを第二次性徴と言います。

第二次性徴から一度も生理が始まらないものを「原発生無月経」と呼んでいます。原発性無月経の原因となる疾患には、ターナー症候群、カルマン症候群、先天性副腎過形成症のような遺伝子や先天的な異常によるものなどが存在し、どれも比較的まれな疾患とされています。原発性無月経の原因となるこれらの遺伝子や先天的な異常の疾患は、思春期まで気づかれないこともあります。

一般的に、女性は生理が始まらないと乳房の発達や陰毛の出現などの正常な第二次性徴が起こりません。しかし、第二次性徴が遅れている女性には、特に症状はなく年齢を経てから生理が正常に始まることがあります。このように、一部の家系では第二次性徴の遅れも見られるようです。

続発性無月経

第二次性徴によって生理が始まったが、何かしらの原因で、その後止まってしまったものを「続発生無月経」と言います。

もしも、生理が今まで何度もあったにも関わらず、生理が3ヶ月以上こない場合には、続発性無月経である可能性が高まります。

続発性無月経の最も多い原因は、妊娠や授乳のような女性ならではのライフイベントの場合もあります。他にも女性ホルモン分泌に関係する脳の視床下部や下垂体の機能不全、多嚢胞性卵巣症候群、原発性卵巣不全のような卵巣によるもの、または甲状腺の機能不全などに関連した疾患の可能性もあります。

脳にあるホルモンの分泌調整に関与する視床下部の機能不全が原因の場合は、過度なストレス、うつ病、強迫症などの心の状態、栄養失調、また女性スポーツ選手に多い過度な運動などが挙げられます。視床下部からホルモン分泌の指令を総まとめする役割を持つ脳の下垂体の機能不全では、下垂体腫瘍によってプロラクチン分泌が上昇したり、甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症による甲状腺の機能障害があります。

それに加えて、経口避妊薬、抗うつ薬、抗精神病薬など特定の疾患に関連する治療で用いる薬を服薬している場合でも起こります。

続発性無月経の方が、原発性無月経と比べてはるかに一般的で、女性の続発性無月経で最も多いのは妊娠と言われています。

この記事では、続発性無月経に関連した原因と対策をお伝えします。

無月経や生理不順になるのはなぜ?過度なダイエットが原因かも

無月経や生理不順が起きる原因には、女性ホルモンのエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)が関わっています。2つの女性ホルモンには役割の違いがあり、エストロゲンは排卵を起こし、プロゲステロンは排卵した卵子を受け止めるベットを用意するイメージです。

続発性無月経には、2つの女性ホルモンに関連した分類の仕方もあり、プロゲステロンが足りないために無月経になる「第1度無月経」と、2つの女性ホルモンがともに足りない「第2度無月経」があります。無月経の多くは第1度無月経とされており、プロゲステロンを薬で補うことで出血が起こります。生理不順も、2つの女性ホルモンの分泌の乱れで起こることがあります。

また、ダイエットなどによる急激な体重減少は無月経を引き起こす要因となります。生理は、女性が妊娠をするために起こる現象です。そのため、急激なダイエットによる栄養失調の状態では、子供を育てる母体が保てません。女性が妊娠や出産ができる状態にないので、自ずと無月経の状態になるのです。

漢方から見た無月経の原因を解説!

漢方治療として無月経を見た場合に、一番の要因は血液の量と質の低下、血行障害と捉えられます。漢方では、血液の量と質が低下している状態を「血虚」、血行障害のことを「瘀血」と言います。無月経の女性には、このような血液に関連した要因が絡んだことで起きていると考えられます。

急激なダイエットによる栄養失調は、血虚を招くことになります。そうなれば血液からエネルギーを生み出す活力を得ることもできなくなりますので、血行も悪くなりだし瘀血を招きます。この2つの状態から回復させることが生理を起こすことにつながり、また生理を安定させることにも関係してきます。

また、子宮や卵巣の機能が低下している「腎虚」と呼ばれる状態であることもあります。これは、年齢層が高めの方に起きる無月経や生理不順に関係していることが多いです。

無月経は漢方で治せる?その方法や実際に治った人の体験談も!

無月経は漢方治療で治すことができます。実際に多くの女性が治療を受けて自然な生理が来るようになっています。今回は、漢方治療を行った20代の無月経の女性の事例をご紹介します。

この女性は、経口避妊薬を用いた治療で生理を誘発させることに成功したものの、やめるとまた生理が止まりました。その後、漢方薬による治療を行った結果、足の冷えや顔のほてりが消失していき、お通じもよくなりました。そして、1ヶ月後に生理が始まり、出血が7日間正常に続きました。しかし、生理前の疲労感やPMSが現れるようになったため、漢方薬の配合を変えながら次の生理の状態の様子を見ました。

最終的には、1年半の治療継続によって、毎月1回の生理を4回繰り返すことができ、PMSなどの症状も消失し、女性の表情や仕草などが見違えるように変わりました。

このように1回生理が起これば良いのではなく、継続して安定した生理を起こせるようにしてあげることが大切です。また、生理で現れる心の状態に対しても漢方薬でアプローチすることで、女性の生きる活力を与えることができました。

無月経に効く!おすすめ漢方をご紹介

無月経に効果的な漢方をご紹介します。

温経湯(ウンケイトウ)

温経湯は、緩やかに瘀血を改善させる作用を持っており、下腹部を温め、子宮の血行を促します。脈やお腹の力が弱い虚弱体質の婦人科不調に用いられます。特に冷え性で、手足がほてり、唇が乾燥しやすい人に向いています。

桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)

桂枝茯苓丸は、婦人科三大漢方薬の1つで、瘀血を改善させる漢方薬として婦人科領域でよく用いられます。体力が中以上で、赤ら顔、のぼせやすいのに足が冷え、下腹部が張る人に向いています。

桃核承気湯(トウカクジョウキトウ)

桃核承気湯は、代表的な瘀血改善薬の1つで、お通じを促すことで鬱血を去る手法によって瘀血を改善させるのが特徴です。桂枝茯苓丸に比べてその作用は強いです。顔がのぼせてほてりやすく、便が乾燥しがちな便秘で、イライラして眠れない方に向いています。

当帰薬散(トウキシャクヤクサン)

当帰薬散は、婦人科三大漢方薬の1つで、血液の量と質を改善し、血液の巡りを良くして体を温める作用を持っています。痩せて体力のない人で冷え性、貧血傾向の人に向いています。

加味逍遥散(カミショウヨウサン)

加味逍遥散は、婦人科の三大漢方薬の1つで瘀血を改善させ、神経の高ぶりや抑うつ症状にも効果があります。体力中等度以下で、のぼせ感があり、精神不安やいらだちのある方に向いています。

六味地黄丸(ロクミジオウガン)

六味地黄丸は、腎虚を改善することで、子宮や卵巣の機能を回復させます。体力は中等度以下で疲れやすく、尿量が減ったりあるいは増えたりして、手足がほてり、口が渇いたりする人に向いています。

無月経以外の女性特有の問題も漢方で治療ができる?

漢方薬は治療を受けている方の体質を改善させる目的で処方します。そのため、無月経の原因となっている他の関連症状にもアプローチをかけて、生理を安定させる治療を行います。

今回紹介した漢方薬では、血液の量と質を改善させることで栄養状態の良い血液に変えていきます。さらに、血液の巡りも促すことで、栄養や体の反応に関係する物質が行き渡るようにしています。

他にも、冷え性に悩んでいる方に漢方を処方し身体を温めるようにしたり、神経の高ぶりや落ち込みのような心の状態を安定させたり、お通じを促すことで体内の老廃物を溜め込まないような体へ導くことを行っています。そのような体質改善をすることで、次第に、女性の雰囲気が見違えるほど変化することもあります。

無月経は様々な病気の初期症状の可能性もあります。今すぐ妊娠を望まない場合、生理がないと楽とか、大した事ないと捉えて放置しておくのはとても危険です。不安な場合は、婦人科で診察を受けるようにしましょう。

女性ホルモンが髪質の変化に影響しているということはご存知でしょうか?「髪に艶がない」などの悩みは、女性ホルモンが減少しているサインかもしれません。

本記事では、女性ホルモンと髪質変化の関係性を解き明かし、艶のある髪を保つ秘訣をご紹介します。

髪質変化には女性ホルモンが影響している?

「最近髪の毛がパサパサで傷んでいる気がする」

「日によって髪質が変わるのでスタイリングが安定しない」

上記のように、髪質の変化に悩んでいる女性も多いのではないでしょうか?

シャンプーやトリートメントを良いものに変えてもなかなか髪質が変わらないのは、もしかすると女性ホルモンの減少が影響しているかもしれません。

女性ホルモンが与える髪質への影響は大きく、特にエストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが減少してしまうと、髪質が変化し艶やボリュームがなくなってしまいます。

ツヤツヤだった髪の毛が年齢を重ねるごとにパサついてくるのも、女性ホルモンの減少が原因の一因ともいわれてます。

”髪の美しさの源”である女性ホルモンエストロゲンについて徹底解説!

女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、生殖機能を維持するためのホルモンですが、その他にも身体の中で様々な働きをしています。

太く美しい髪の毛を作り、成長を促す働きもその一つです。エストロゲンが適切に分泌されていると、美しい髪の毛は保たれる、ということです。

しかし生殖機能がピークを迎える30歳を過ぎると、体内のエストロゲンは徐々に減少していきます。

歳を重ねるごとに徐々に減少していくエストロゲンですが、加齢のほかにもストレスによって減少するといわれているので、若い方でも髪質が変化していくということはあり得ます。ストレスによって自律神経が乱れ、脳の働きが低下するとともにエストロゲンの分泌量が低下しますので、心を健康に保つことでエストロゲンを保持しておくことにもつながります。

女性ホルモンであるエストロゲンが減少したら髪のコシやハリはどうなる?

女性ホルモンであるエストロゲンは毛髪にとって大切な役割を果たすため、エストロゲンが減少するにつれて髪質や頭皮が変化していきます。特に、エストロゲンは髪の毛に艶やコシを維持するには重要で、減少することによって徐々に元気のないパサつきやすい髪の毛になってしまいます。

コシがないということは、髪の毛1本1本が細く伸びてしまいますので、湿気や乾燥にも弱くなります。気候の変化によって髪質も変わりやすくなってしまうのはこのせいです。もちろんエストロゲンが髪質変化のすべての原因ではありませんが、エストロゲンが大きな役割を担っているのです。

このようにエストロゲンの減少によって髪の毛の質に変化が現れてくるのは40歳前後からだといわれていますので、それまでに対策をとる必要があります。

男性の場合もホルモンと髪質は関係している?

エストロゲンは女性ホルモンですが、男性の体内にも保持しており、女性と同じように男性の髪の毛の成長を促したり太く艶のある髪の毛を生成する役割があります。そのため、男性でもエストロゲンが減少すると髪質に変化が現れますが、女性ほど顕著ではありません。

男性の場合は、エストロゲンの減少で受ける影響は少なく、それよりも薄毛を招く原因である男性ホルモンの「ジヒドロテストステロン」の影響を強く受けます。ジヒドロテストステロンはストレスや生活習慣の乱れ、加齢などによる様々な原因で生成され、髪の毛をつくる細胞(毛母細胞)の働きを弱めてしまいます。

男性の方が薄毛で悩むイメージがあると思いますが、これはエストロゲンの減少だけでなく、男性ホルモンの生成が関係しているのです。

更年期の髪質の変化も女性ホルモンが影響しているの?

女性の閉経前後10年間(45歳ごろ~55歳ごろ)は「更年期」と呼ばれ、女性の身体に様々な変化が現れる期間です。実は更年期の髪質の変化にもエストロゲンが影響しており、エストロゲンが減少することによって白髪が増えたり、抜け毛が増え髪の毛のボリュームが少なくなったりしヘアサイクルが乱れます。

ヘアサイクルが乱れると本来毛が生えて成長する期間(成長期)が短くなって抜けやすくなったり、そもそも成長期が来るまでに期間が長くなって薄毛になるなどの症状が出るのです。

また更年期になると血流が悪くなるなどの症状が現れる場合があり、頭皮に血が回らないことで十分な栄養を補完できず、薄毛になったり白髪になったりする可能性があります。

女性ホルモンのエストロゲンを活性化させるカンタン習慣3選

髪質の変化や薄毛などを防ぐためには、エストロゲンを減少させずに活性化させることが大切です。

エストロゲンは日々の習慣によって活性化・減少を防ぐことができますので、その方法を3つご紹介していきます。

大豆イソフラボンを積極的に摂取する

エストロゲンを活性化させるための習慣の1つ目におすすめしたいのが「大豆イソフラボンの積極的な摂取」です。

大豆イソフラボンとは、納豆や豆乳などの大豆飲料、油揚げなどに含まれる栄養素で、女性ホルモン「エストロゲン」と似たような働きをし、女性の美しさを保ってくれます。

外食中心などの偏った食生活では不足しがちな栄養素ですので、毎日の食事で積極的に取り入れることで、エストロゲンの減少を防ぎ、今あるエストロゲンの働きを活性化させることができます。

大豆イソフラボンには肌の調子を整える働きもありますので、若々しくハリのある肌を保ち続けることもできます。

女性ホルモンの減少による髪質変化や薄毛などを防ぐためにも、女性ホルモンを活性化させる食べ物を摂取する習慣をつけましょう。

質の高い睡眠を取る

エストロゲンをはじめとした女性ホルモンは、主に睡眠中に分泌されます。エストロゲンは女性の身体の「卵巣」から分泌されるのですが、その卵巣に指令を出しているのは脳です。

脳がエストロゲンの分泌量をコントロールしているのですが、睡眠不足や質の悪い睡眠を続けると自律神経に乱れが生まれ、脳の指令やエストロゲンの分泌量も乱れてしまいます。そのため、エストロゲンをうまく増やすためには、質の高い睡眠を習慣づけることが大切なのです。

夜更かしは控え、十分な睡眠時間を確保し、リラックスした状態で入眠することで、睡眠の質が高まりますので、自分の睡眠を今一度見直してみましょう。

運動や入浴などで体温を上げる

女性ホルモンが乱れて分泌量が減少してしまう理由として、冷えなどによる血流の悪化が原因であるといわれています。

エストロゲンを活性化させて髪質変化や薄毛を防ぐためには、定期的な運動と入浴で体温を上げて血流を良くしておく必要があります。

運動といっても毎日ランニングをする必要はありません。普段使わない肩周りの筋肉や下半身のストレッチなどを寝る前にすることで血流が良くなるだけでなく、質の高い睡眠が得られます。

また、ぬるま湯に浸かって20分ほど入浴することも効果的です。しっかり疲れをとってストレスを緩和し、血流を良くすることで女性ホルモンの乱れを整えることができます。

このようにして女性ホルモンを増やしたり整えたりすることで、髪の毛にとって良い影響を与えるだけでなく、ニキビができにくくなるなどお肌にもいい効果があるので是非習慣化してください。

お家でカンタン!手軽にできる頭皮ケア3選

女性ホルモンの分泌を整えて内面から美しい髪の毛を保つことも大切ですが、日々の頭皮ケアなど外面からのケアも怠ってはいけません。

そこで、毎日のシャンプーやドライヤーに少し工夫をするだけで手軽に頭皮をケアができる方法を3つご紹介していきます。

正しいシャンプーを心掛ける

頭皮ケアで一番大切なのは、毎日の洗髪です。間違った方法でシャンプーをしていると頭皮に負担がかかり、薄毛などの原因になってしまいます。

シャンプーをする際は、しっかり泡立てて指の腹を使って頭皮をマッサージするイメージで洗髪してください。

爪を立てて洗っている方は、頭皮を傷つけてしまう原因になりますので、髪の毛を洗うというよりも頭皮を揉みほぐすイメージでシャンプーをしましょう。

そしてシャンプーはしっかりすすぎましょう。シャンプー剤が頭皮に残っていると乾燥やフケの原因になってしまいますので、よくすすぐことを心掛けてください。

またシャンプーはできるだけ自分の頭皮に合ったものを選ぶことが大切です。おすすめは頭皮と成分が同じアミノ酸系シャンプーです。保湿成分が高いシャンプーもおすすめです。

ドライヤーでしっかり髪を乾かす

シャンプーをしてお風呂から上がったら、髪の毛をしっかり乾かしましょう。

自然乾燥でそのまま過ごす人もいますが、そのままだと雑菌が繁殖してかゆみなどの頭皮トラブルの原因になってしまいますので、ドライヤーを使ってしっかり乾かしましょう。

まずはタオルで水分をしっかりと拭き取り、ドライヤーで仕上げに乾かすのですが、ドライヤーは長く髪の毛に当てると乾燥の原因になります。タオルで7割、ドライヤーで残り3割の水分をとることを目安にしてください。

髪の毛は熱に弱いので一か所を長く乾かすとチリチリになってしまいます。全体をなびかせるように髪の毛を乾かしましょう。

仕上げに冷風機能があれば冷風で乾かすことによって、髪の毛のキューティクルがしまり、コシのある髪の毛に仕上げることができます。

頭皮マッサージを行う

ドライヤーの後は、頭皮専用のクレンジングオイルなどを使って頭皮を揉みほぐすようにマッサージしましょう。

指の腹を使って全体を揉みほぐすことで、血流が促進され髪の毛にしっかりと栄養が行き渡ります。

毎日30秒~1分のマッサージだけでも効果的ですので是非試してみてくださいね。

まとめ

この記事では女性ホルモンと髪質変化の関係性や女性ホルモンを活性化させる方法について解説してきました。

髪の毛にハリやコシを与える役割のある「エストロゲン」という女性ホルモンが減少すると、髪の毛にうねりが出たりパサついたりと髪質変化の原因になります。

年を重ねるごとにエストロゲンの分泌量は減少していきますので、日頃から大豆イソフラボンを摂取したり、質の高い睡眠をとったりし、エストロゲンを活性化させる事をおすすめします。

また内面からのケアだけでなく、日々の頭皮ケアも大切ですので、良い習慣を身につけ美しい髪の毛を保ち続けましょう!

女性ホルモンに関する類似記事もおすすめです

女性ホルモンと薄毛は関係ある?おすすめの女性用育毛シャンプーとは

女性ホルモンの役割!種類やメカニズム、簡単に増やす方法を解説

同窓会などで同世代の女性が集まると、老けて見える人と、昔と変わらず若々しい人がいますよね。いつまでも若々しい人は、美容整形やエステに通い、高いサプリメントや化粧品を使っているから美しくいられるのでしょうか?もちろん、それらも若くいられる秘訣かもしれませんが、中にはそこまで美容代を使っていなさそうなのに、ずっとキレイな人もいます。では、どうして同じ年齢なのに、見た目に違いが出てくるのでしょうか?

実は、その違いは若返りホルモンにあります。

若返りホルモンを増やす習慣を日常的に意識することで、いつまでも若く健康で、美しい肌を手に入れることも夢ではありません。

今回は、日常生活の中で若返りホルモンを活性化するコツについてお伝えします。

若返りホルモンとは?役割と減少の原因を解説!

私たちの身体の中には数多くのホルモンが存在しますが、その中には若返りホルモンとして注目されているホルモンがあります。以下のホルモンを総称して「若返りホルモン」と呼びます。

成長ホルモン

成長ホルモンは体の筋肉、脂肪、血管、皮膚などのあらゆる代謝に関わり、血流を良くする働きやたんぱく質の合成を促し損傷を受けた筋肉を修復する働きがあります。

女性ホルモン

加齢に伴い減少していく女性ホルモンとしてエストロゲンが挙げられます。エストロゲンは身体の免疫機能や自律神経を調整する働きがあり、その働きに伴いストレスを緩和し、身体の代謝を促します。

DHEA

DHEAは副腎から分泌されるホルモンで主に性ホルモンの原料になると言われていますが、他にも、筋力を維持することで脂肪の代謝を高めたり、インスリンの働きを助けて血糖コントロールを行ったり、ストレスを緩和するなどの働きをします。

メラトニン

メラトニンは主に深い眠りを助けてくれるホルモンです。深い眠りを得ることで免疫機能や自律神経機能が正常に保たれ、身体をあらゆるストレスから守ってくれます。

若返りホルモンの役割

若返りホルモンと呼ばれているホルモンは、以下のような働きをします。

・代謝を促す

・筋力を維持する

・代謝を促進する

・免疫機能、自律神経機能を守る

・安眠作用を高める

・ストレスから心身を守る

これらの作用により、血管年齢を若く保ち、シミ、しわ、たるみなどの肌の悩みを解決する若返り効果や、ダイエット効果も期待できると言われています。

女性のお悩み解決にとっても嬉しい若返りホルモンですが、実は意識しないと加齢と共に減少することが分かっています。年齢だけでなく、その人の生活習慣によって減少する量に違いが出るようです。そのため、同世代の女性で集まった時に、老けている人と若々しい人の差が出るのでしょう。

ではどんな習慣を意識したら、若返りホルモンを増やすことができるのでしょうか?その方法について解説します。

若返りにおすすめの食べ物は?若返りホルモンが出やすくなる食習慣!

若返りホルモンは何もしなければ減少してしまいますが、きちんと意識すれば増やすこともできます。若返りホルモンの増やし方をまずは食事方法からお伝えします。

良質なたんぱく質と脂質をとる

若返りホルモンの材料はたんぱく質と脂質です。この2つの栄養素が食事の中で不足してしまうと、若返りホルモンはどんどん減少してしまいますのでしっかり食べるようにしてください。

特におすすめのタンパク質が含まれる食品をご紹介します。

・鶏むね肉

積極的に食べていただきたい食材は鶏むね肉です。

鶏むね肉はアミノ酸バランスが優れているため、良質な若返りホルモンの材料となります。また、若返りホルモンの分泌を促すアルギニンと呼ばれる成分も豊富のため、積極的に食べたい食材の一つです。

・卵

卵も鶏むね肉と並びアミノ酸バランスが良いため、若返りホルモンを増やすには欠かせない食材です。

卵を食べるとコレステロールは大丈夫?と不安になる人もいるかもしれませんが、実はこのコレステロールという脂質が若返りホルモンの材料として大切なのです。

良質なたんぱく質と良質な脂質が一度に摂取できる食材であり、卵は成長ホルモンを増やすためにはとても重要な食材です。

・赤身の肉

牛ひれ肉や豚ひれ肉などの赤身の肉も、たんぱく質とコレステロールのバランスが良いとされており、良質な若返りホルモンの材料となります。

疫学的な研究からも、赤身肉が老化のスピードを遅らせるといった研究結果もあります。

赤身肉には他にも身体の脂肪代謝を助けるビタミンB群や、血行を促進する鉄分が豊富に含まれているため、若返りホルモンを生成する以外にも美と健康に役立つこともおすすめする理由の一つです。

注意して欲しい脂質の摂り方

脂質は、特に意識しなくても上記のお肉や魚、卵を食べることで摂取できます。脂質を取ろうとして食材にさらにオイルなどをかけるのは脂質が酸化してしまい老化の原因となってしまうので控えてください。

糖質を摂りすぎない

実は身体の中には若返りホルモンの他に、コルチゾールと呼ばれる老化を促してしまうホルモンも存在しています。

コルチゾールは分泌量が適量であれば過剰な免疫を抑制するなど身体にとって良い方向に働きますが、過剰な分泌が起こると成長ホルモンの分泌を抑制したり、代謝を低下させたり悪い方向に働いてしまいます。

コルチゾールが過剰に分泌される原因にはストレスが挙げられ、糖質の過剰摂取もストレスの要因の一つだと言われています。

そのため、お菓子や菓子パンなどの砂糖が多く含まれているものを多く食べ過ぎてしまうとコルチゾールが増えてしまい、老化の原因となってしまいます。

最近では、糖質カットダイエットが流行っていますが、糖質を全てカットするのはおススメできません。糖質は私たちの身体のエネルギー源で、一日に必要な量があります。適量の糖質を摂取するために、お菓子ではなく、お米や芋類などの自然の食材から摂取するようにしましょう。

たんぱく質や脂質を中心にしっかり食べること、砂糖などの糖質をできるだけ控えることを意識して過ごしてください。

適度な運動が若返りホルモンを増やす!続けやすいトレーニング方法をご紹介!

若返りホルモンは適度な運動でも分泌を促すことができます。特に、若返りホルモンは、ジョギングやウォーキングなどの有酸素運動より、筋肉に直接負荷をかける筋力トレーニングのような無酸素運動の方が分泌量が高まるという研究結果があります。

身体の中でもより大きな筋肉に刺激を入れることが若返りホルモンの分泌を促す上で大切だとされていますので、自宅でできる効率的な運動方法を紹介します。

スクワット

スクワットは手軽に、大腿四頭筋、ハムストリングス、殿筋といった身体の中でも大きな筋肉を鍛えられるため、効率よく運動することができます。

・足を肩幅に開く。

・お尻を突き出しながら身体をおろしていく

・膝が90度になるくらいまで下がり、それ以上は下がらないようにする

・ゆっくり立ちあがる

これを10回~20回を1セットとして、3回ほど行うと良いでしょう。膝に痛みが出る方は、無理せず45度位で身体を下げることを止めてください。

プランク

プランクは腹筋や広背筋などのお腹や背中の大きな筋肉を鍛える事ができる筋力トレーニングです。

・床にうつ伏せになる

・前腕を床につけて身体を起こす

・肘とつま先の左右それぞれ4点で身体を持ち上げて、背中を一直線にする。

・そのまま20秒キープ

プランクは持続時間を20秒から始めて徐々に伸ばして行くといった方法でも良いですし、20秒を10セット行う方法でも行った時間が同じであれば効果に変わりはありません。

ご自身が行いやすい方法を試してみてください。

階段昇降

踏み台昇降とも言われているこの運動ですが、ご自宅に踏み台が無い方は階段で行ってください。スクワットと同じように下半身やお尻の大きな筋肉を鍛えることができますが、動きを伴う運動であるためスクワットより運動量が高いとされています。

・前傾姿勢にならないように姿勢を正しく保つ。

・その姿勢のまま、右足で1段上がって下がり、次に左足で1段上がって下がる。

まずは3分間続けることを目標にして、慣れてきたら時間を伸ばすことに挑戦してください。

いくら無酸素運動が効果的とはいっても、無理な運動はやめましょう。どの運動も間違ったフォームで行うと腰痛などのトラブルを引き起こしてしまうので注意しながら無理のない範囲で行ってください。

規則正しい生活を!良質な睡眠が若返りホルモンを増やすって本当?

食事、運動と若返りホルモンを増やす方法をご紹介をしてきましたが、その中でも優先順位が一番高いのが睡眠です。それは若返りホルモンは睡眠時に多く分泌されるためです。

睡眠時間が少ない、または睡眠の質が悪いと若返りホルモンの分泌量が減ってしまい、寝ている間に傷ついた細胞を修復することができず、シミ、しわ、たるみといった美容面での問題も起こってしまいます。

質の良い睡眠を取るコツを紹介します。

湯船にゆっくり浸かる

身体を温めることは、良質な睡眠を取るためにとても大切なことです。シャワーだけで済ませずしっかりお風呂に入りましょう。この時にふくらはぎのマッサージをすると血行がさらに促進されるのでおすすめです。

寝る3時間前には食事を終わらせる

胃の中に食事の内容が残ったままだと身体に負担となり、睡眠の質を下げてしまいます。

できるだけ夜は寝る3時間前には食事を終らせるか、どうしても食事が遅くなってしまう方は、夕方におにぎりなどの軽食を食べ、寝る前はスープなどの軽いもので済ませるようにしましょう。

寝る1時間前はスマホやパソコンを見ない

スマホやパソコンから出ているブルーライトが、私たちの安眠を妨げる原因として最近大きな話題になっています。

できるだけ電子機器を寝室に持ち込まず、寝る前1時間は使用を控えることをおすすめします。

スキンケアも大切な習慣!美肌を保つポイントとは?

若返りホルモンを増やすことができれば、シミ、しわ、たるみの改善を期待できますが、さらに美肌を手に入れるのに効果的なスキンケア方法をご紹介します。

クレンジングマッサージをする

お肌の血行を良くして美肌を手に入れるために、クレンジングの時にマッサージを一緒に行うことがおススメです。

お肌への摩擦が老化の原因となってしまうため、クレンジングはたっぷりと使用しましょう。できればジェルタイプやオイルタイプよりはクリームタイプの方が肌に刺激が少ないとされているのでおすすめです。

また、クレンジングをマッサージと共に行うことで、お肌の汚れがしっかり取れるので、その後の保湿の成分が入りやすく、シミ、しわ、たるみを予防してくれます。

保湿をしっかりすること

お肌の乾燥も老化の大きな原因となります。クレンジングの後は、しっかり保湿をしていきましょう。

化粧水をつける時も刺激にならないように、手のひらで押し付けながらお肌に水分を入れ込むようにして保湿していきます。

1回だけで終わらず、3回ほど繰り返し行うことを意識してみてくださいね。

さいごに

若返りホルモンを日常で増やしていく秘訣をお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか?

習慣をちょっと変えて若返りホルモンを味方につけることで、肌も身体も若返ることは可能です。是非できることから始めてみてください。

こんな記事も見られています!

老け顔解消の決定版!おすすめのメイクや髪型、顔のストレッチまで解説

ときめきが大切?更年期女性と女性ホルモンの関係を解説

更年期に関する疑問を解消!閉経の前後で女性はどう変わる?

更年期は誰もが通る道ですが、その症状は人それぞれです。日常の生活に支障をきたすほどの影響がある方もいらっしゃいます。更年期の症状や期間、また閉経後に起こる変化やよくある悩みにもお答えします。また、閉経後によくある悩みや疑問点にも回答!

更年期は誰もが通る道です。しかし、その症状は人それぞれで、身体的にも精神的にも辛い時期を過ごす人も少なくありません。

この記事では、更年期の症状、そのピークや期間、閉経後の症状や発症しやすい病気、更年期の上手な過ごし方を解説します。

また、セラピストの視点から、閉経後によくある悩みや疑問点にも回答します。

更年期の期間や年齢は?更年期と閉経の関係について解説!

日本人の平均的な閉経年齢は50.5歳とされています。

早い人では40代前半、遅い人では50代後半と幅広く、個人差が大きいです。

閉経年齢の算出方法は、月経が来ない状態が12ヶ月以上続くと、そこから1年前を閉経とします。

更年期は、閉経前の5年間と、閉経後の5年間を足した10年間を指します。更年期には、目立った症状を感じない人もいれば、心や体に不調を訴える人もいたり、個人差が大きいです。特に、日常生活に支障をきたす症状がある場合を、更年期障害と言います。

更年期障害が起こる原因

更年期障害は、生殖機能の主となる女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量の変動が主な原因です。エストロゲンは、妊娠の準備をする役割だけでなく、代謝を促し、骨や血管を強くする働きや、自律神経のバランスを整え、肌や髪の潤いを維持し、女性らしい丸みを帯びた体づくりをするなど、女性の心身に大きく影響するホルモンです。女性ホルモンの分泌量は20代をピークに徐々に減っていきますが、更年期はその増減幅が大きく、心身の状態に大きく影響します。

また、女性ホルモンの司令塔と自律神経の司令塔は脳内の同じ場所にあり、女性ホルモンの指示機能が乱れることで、自律神経も一緒に乱れるという連鎖が起こり始めます。自律神経は、内臓や血管の動き・呼吸・消化をコントロールし、体温調節、発汗など、体内の環境を整える神経です。自律神経が乱れると、心身に大きく影響します。

このように、更年期になり女性ホルモンの分泌が減少することで、身体的にも精神的にも様々な症状となって現れてくるのです。

更年期障害を促進する要因

女性ホルモンの乱れ以外にも更年期障害を促進する要因があります。

それは、加齢による肉体的な衰え、性格・気性などの精神的要因、人間関係などによるストレスが挙げられます。

50歳前後は、自身の体力の低下、子供の独立や夫婦関係の変化親の病気や介護が必要になったりするなど、様々な変化を経験する時期でもあります。これらの変化は心身共にストレスになり、更年期の女性に影響している可能性もあります。

稀にいる?更年期障害にならない人

更年期症状が重い人と軽い人は、たしかにいます。

ではその差はどこにあるかというと、精神的要因がほとんどを占めると言われています。

元々の性格や、家庭環境、職場環境など、身体とは直接関係ない要因が、更年期症状の軽重を左右しているのです。更年期障害なんてなかったという方が稀にいらっしゃいますが、多少症状があったとしても、おそらく気にされてなかったのだと思います。心と体は不可分なものであるという証しと言えるでしょう。

閉経後に生理が来る?血が出るのは病気のサインかも

閉経後に月経が来ることはまれにあります。多くの場合は女性ホルモン分泌低下による女性器の萎縮によるもので、炎症を起こしやすく出血することがあります(萎縮性膣炎)。また、アロマセラピーや鍼灸などの施術を受け、ホルモン分泌を賦活(ふかつ)させた場合にもあります。

いずれにしても、子宮体がんや子宮頸がん、卵巣嚢腫などの可能性もありますので、婦人科を訪ねることをお薦めします。

閉経前が更年期症状のピーク?更年期の症状とその原因!

更年期の症状は様々です。

更年期の症状

代表的な症状にホットフラッシュがあります。

ホットフラッシュとは、上半身だけ急に暑くなったり、のぼせたり、汗をかくといった症状をいいます。寒さや気候に関係なく現れる症状で、女性としては人前で恥ずかしく感じる症状でもあります。

他には、冷えやめまい、耳鳴り、頭痛、動悸、息切れ、肩こり、腰痛、関節痛、乾燥肌、湿疹、かゆみ、腟の乾き、性交痛、頻尿、尿失禁、膀胱炎、疲労感、不眠、不安感、イライラ、無気力、抑うつ状態などがあります。

更年期前半が症状のピーク

更年期前半は、急に今まで感じた事のない症状に戸惑い、その変化に体や気持ちがついて行けず、症状を重く受け止めがちです。

不安や恐れといったネガティブな感情に支配されてしまうことで、いっそう更年期障害を悪化させてしまいます。心身共に変化に慣れるのが大変な時期です。

なんとかしなければと焦るより、正常な加齢現象と受け入れ、うまく順応することに意識を向けましょう。不安は不安を増長させ、より悪化させるだけです。更年期特有の症状であることを知り、いつまでも続くわけではないことを理解し、あまり深刻に考えすぎないようにしましょう。

閉経後は太るのは一般的?

閉経後は太ったり、痩せたりすることがあります。一般には太りやすいと言われてますが、その理由は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少にあります。エストロゲンは、生殖に必要なだけでなく、脂肪の燃焼を制御したり、食べすぎないよう満腹ホルモンを制御したり、さまざまな役割を担っているからです。太りやすいのには他にも原因があり、加齢による基礎代謝の低下や自律神経機能の低下も原因の一つです。

閉経後もホルモンバランスの乱れは起こる?閉経後の症状をご紹介!

上記のような症状も、閉経後は頻度も強さも徐々に低下していきます。

一方、女性ホルモンは変わらず減り続け、新たな局面を迎えます。

閉経後の症状

閉経後は腟の粘膜が薄くなって乾燥しやすくなり、弾力を失います。

また、小陰唇、陰核、子宮、卵巣など生殖器全体が小さくなります。

また、尿道が短くなり、急に尿意をもよおしたり、尿失禁しやすくなったり、尿路感染症を起こしやすくなります。さらに、骨密度の低下や、骨粗しょう症にも繋がりやすくなります。

症状が重い場合は病院へ!更年期障害の治療法を解説!

先に述べましたように、更年期障害は女性ホルモンの低下だけでなく、加齢や精神状態、ストレスなどが絡みあって発症しますので、安易に薬に頼るのはお薦めできません。薬物療法はあくまで最終手段と心得て、QOL(生活の質)を高めることに意識を向けましょう。その上で、更年期障害の治療法をご紹介します。

更年期障害の薬物療法には大きく3つあります。

更年期障害の治療法:ホルモン補充療法(HRT)

エストロゲンを補う治療法です。

ホットフラッシュなど、血管の拡張と放熱に関する症状に有効です。エストロゲン補充のみでは子宮内膜増殖症のリスクが高まるという可能性もあるため、プロゲステロン補充を併用する方法もあります(子宮摘出された方を除く)。

ホルモン補充療法には、飲み薬、貼り薬、塗り薬などいくつか方法があります。投与の量やタイミングは人によって異なり、医師と相談のうえ、最適な方法を選択します。

ホルモン補充療法では人工のホルモンを投与します。安易に投与すると、本来自ら分泌できていたホルモンまでもが分泌されなくなることがあるため、投与については医師とよく相談をしましょう。

更年期障害の治療法:漢方薬

新薬が石油由来なのに対し、漢方薬は自然由来のものから抽出されたもの(生薬)です。

そして、効能別に複数の生薬を混ぜ合わせることで漢方薬は出来ています。生薬の特徴の一つに、精神的な症状にも効果を発揮するというのがあります。

この症状にはこの漢方薬、という縦割りの考え方もありますが、実際は人それぞれ合う漢方薬が異なり、単に症状から漢方薬を選ぶと副作用が出ることがありますので、注意が必要です。漢方薬は個人差が大きいので、できれば漢方医または中医学に精通した医師に診断してもらうことをお薦めします。

漢方薬は穏やかに効くというイメージが強いですが、実際は、その人に合えば即効で効きますし、合わなければいつまで経っても効きません。2ヶ月続けて効果が見られなければ、替えてみましょう。

<更年期に用いられる漢方薬三選>

先にも述べましたように、合う漢方薬は人それぞれ異なりますので、一般論として参考程度にとどめておいてください。

*当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

比較的体力が低下しており、冷え症で貧血気味の方に

*加味逍遥散(かみしょうようさん)

比較的虚弱で疲れやすく、不安・不眠など精神症状のある方に

*桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

体力中程度以上で、のぼせ傾向にあり、下腹部に違和感のある方に

更年期障害の治療法:向精神薬

身体的症状も辛いですが、精神的なことはなおさら辛いですよね。イライラや落ち込み、情緒不安定などの精神症状がある場合、気持ちは痛いほどわかりますが、手を出してほしくないのが、向精神薬です。

向精神薬には、睡眠導入剤(睡眠薬)や抗うつ剤などがありますが、これらのマイナス面は、依存性が強いことです。

いったん使い始めると、薬なしではいられなくなり、常習してしまいがちです。あくまでも一時的な対処法であることを理解し、根本原因の解決に目を向けることをお勧めします。

個人の考え方によるところになりますので、ご自身にとって最も良い方法を見つけるのが大切です。

更年期以降も注意!閉経後に発症しやすい病気とは?

更年期は人生の折り返し地点と言われます。

肉体はこれからも衰え続けます。どうしようもないことに気を取られていてはもったいない!ポジティブに受け入れてみましょう。

閉経後に発症しやすい病気

閉経後は女性ホルモンの減少によって、以下のような病気の発症の可能性が高くなります。

関節炎・関節リウマチ・骨粗しょう症・自律神経失調症・橋本病・高血圧症・高脂血症・糖尿病・動脈硬化症・脳梗塞・心筋梗塞・子宮体がん・卵巣がん・乳がん・大腸がん等

閉経後に気をつけること

閉経後は様々な病気に発症しやすくなりますが、これらはあくまで可能性の話です。

絶対なるというわけでは決してありませんので、必要以上に恐がる必要はありません。

繰り返しになりますが、そこに焦点を当てるのではなく、気分が良くなることに意識を向けるようにしましょう。

「そんなこと言ったって、ダンナが…子どもが…仕事が…私は現実に押しつぶされそう…」

それでも敢えて言います。

自分に意識を向け、少しずつでも良いので、気分が良くなる行動を起こしましょう。気分が良い状態でいれば、病気というネガティブな事柄に意識が向かなくなります。

素早く解消!閉経後のよくある悩みと疑問点を紹介!

私はセラピストとして、妊活、出産、産後、更年期、加齢にいたるまで、女性の一生をトータルでサポートしています。

今回は更年期前後、閉経後の女性から寄せられる様々なお悩みに対する回答をご紹介します。

Q 閉経はマイナス面しかないの?

A もちろんそんなことはありません。月のものが無くなって解放された気分を味わう女性は多いです。避妊せずに性生活が楽しめるのもプラス面の一つです。医学的にはまず、子宮筋腫が小さくなります。他にも子宮腺筋症や子宮内膜症などエストロゲン依存の病気に極めてなりにくくなります。

Q 閉経後は女性らしさが失われていくのでは?

A 閉経後であっても女性らしさを保っている方は大勢いらっしゃいます。ご自身の意識の持ちようで決まりますので、閉経後も女性であることを謳歌してください。

Q 閉経後の性生活はどうなるの?

A 女性ホルモンの減退により、一般的には以前のような性的欲求が低くなる傾向にありますが、逆に高くなる方もいらっしゃいます。性生活は精神面に大きく左右されるので、閉経だからということは意識されなくて大丈夫です。医学的には、腟の粘膜が薄くなって乾燥しやすくなるので、性交痛が出やすくなったり、生殖器全体の萎縮が見られ、以前のような満足が得られにくくなります。

Q 閉経後に月経が復活することはある?

A まれにあります。アロマセラピーや鍼灸などの施術を受け、ホルモン分泌を賦活(ふかつ)させることを行なった場合にあり得ます。ただし、出血が月経とは限らないので、不安な場合は婦人科を訪ねるのもいいでしょう。

Q 閉経後に女性ホルモンを増やす方法はある?

A そもそも人間は生物として子孫を残すための遺伝子情報が組み込まれています。つまり、子孫を残すために異性を求める本能が備わっているわけです。たとえ閉経しようとも本能がありますので、異性を求めることで女性ホルモンは賦活します。実際の男性にときめくのもいいですが、好きなアイドルに熱を上げるだけでもいいのです。つまり、想像力を働かせるだけで女性ホルモンは賦活し、外見まで輝くようになってきます。

更年期を軽やかに楽しく美しく暮らすためのヒント

世間では更年期に対するイメージがあまりいいものではありません。実際、更年期障害で悩まれている方も多くいらっしゃいます。

そんな方にいつもお薦めしているのが、「恋い慕うわよ(こひしたふわよ)」です。

こ=心地よい

ひ=惹かれる

し=しっくりくる

た=楽しい

ふ=腑に落ちる

わ=ワクワクする

よ=喜びを感じる

これはスピリチュアルカウンセラーで本を何冊も出版されている並木良和さんがいつも仰っている言葉です。どれか一つでも行動に移すと、更年期障害の症状が軽減することを目の当たりにしてきました。つまり、「自分にやさしくしてね」ということです。

そんなことで?と思われるかもしれませんが、とても重要な事です。

更年期にお薦め「アロマセラピー」

アロマセラピーは単なるリラクセーションと思われている方がまだまだ多いのですが、海外ではれっきとした代替医療です。日本でも最近はアロマセラピーを導入するクリニックも増えてきました。

ホルモンバランスを整えるのにはとても適したセラピーですので、とくに更年期の方にはお薦めです。

20代ではまだその効果が実感しにくいのですが、30代後半から40代〜60代にかけて、つまり加齢を実感している女性にはその効果を実感していただけると思います。

アロマセラピーにはいくつか方法があり、中でも心と体に最も効果的とされるのが、アロマトリートメントです。アロマトリートメントとは、症状に合わせて調合したアロマオイルを、身体全体または部分的に塗布していく方法です。アロマオイルの元となる精油には、さまざまな効果効能があることが科学的に証明されており、フランスなどでは医師が精油を処方するくらいです。

一度受けると、やみつきになる方も少なくないアロマトリートメントですが、最近では認知症の改善にも取り入れられるほど、心と身体の両方に効果がある事が証明されています。更年期を軽やかに生きるためにも、アロマセラピーをお薦めします。

まとめ

ホルモンバランスが変化する節目が人生にはいくつかあり、更年期はそのうちの一つです。更年期は人生の折り返し地点です。若い時には感じなかったけど、この年になると感じる様々な変化に、気持ちが揺さぶられることもあるでしょう。

経験者としてアドバイスできることは、とにかく深刻にならない、薬に頼りきらない、できれば頼らない。

終わりは必ず来るのですから「恋い慕うわよ」でいきましょう。

この記事を読んだ人は下記の記事も読んでいます

老け顔解消の決定版!おすすめのメイクや髪型、顔のストレッチまで解説

ときめきが大切?更年期女性と女性ホルモンの関係を解説

若さの秘訣は若返りホルモン!生活習慣の改善で増やせます!

そもそもホルモンとはなんでしょう?

皆さんがよく耳にする「ホルモン」は、脳などの指令を受けて分泌され、血液によって全身に運ばれる化学物質のことです。

人間の健康維持のために必要な様々な機能を調節する働きがあります。

また、これらはごく微量でも効果を発揮することができます。例えばスプーン1杯の「ホルモン」を、水がいっぱいにはった50mプールの中でかき混ぜても効果があると言われるほどです。

皆さんがよく耳にする身近なホルモンの一つであるインスリンは、血糖値を下げる働きがあり膵臓から分泌されます。また、交感神経が高まると分泌されるアドレナリンもホルモンの一つです。

他には脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副じん、すい臓、生殖腺など、私たちの体内のあちこちで違ったホルモンが100種類以上分泌されています。

私たちの体内バランスは、ホルモンが必要な時期に必要な量が作られることにより、保たれます。また分泌量が多すぎても、少なすぎても良くないため、絶妙なバランスが重要となっています。

そのため更年期に感じる不快な症状は、閉経前後に卵巣の機能が急に低下し、女性ホルモンの分泌が少なくなりホルモンの分泌量のバランスが崩れることが主な原因であることが多いです。

実はホルモンには2種類あります!女性ホルモンの役割

女性ホルモンには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)と呼ばれる2つのホルモンがあり、両方とも脳の視床下部から指令を受けることで卵巣から分泌されます。

月経や排卵のみならず基礎体温もこの2種類のホルモンにコントロールされています。

エストロゲンとプロゲステロンのそれぞれ働きとは?

エストロゲンとプロゲステロンは、それぞれ全く違う働きをしています。

エストロゲン(卵胞ホルモン)の働き

受精卵を迎える為に子宮内膜を厚くする

子宮筋の肥大化及びオキシトシンに対する反応を高める

頸管粘液の分泌を高める

髪の毛や肌を艶やかに保つ

前向きな気分の源と呼ばれる情報伝達物質「セロトニン」の生成に影響を及ぼす

プロゲステロン(黄体ホルモン)の働き

受精卵が育ちやすいように子宮内膜を柔らかく整える

乳腺分泌腺の働きを促す

基礎体温を上昇させる

食欲を増進させる

女性ホルモンの分泌量で変化する病気のリスク

女性はライフステージによってエストロゲンの分泌量が大きく変化します。ライフステージ別の身体変化及び性周期の特長をご紹介します。

1.思春期(10歳 ~ 18歳)

初潮を経験し、性成熟期に向かってエストロゲンの分泌が盛んになります。これとともに、第二次性徴(性的に成熟する過程で男女の形態の差が生じる、乳房の発達、陰毛が生えてくる、初潮など)が現れ、初潮を迎えます。しかし初潮がきても、排卵周期が安定していないため、不正性器出血があります。この時期にみられる病的症状として、※原発性月経困難症があげられます。主な特徴は、月経の初日や2日目に症状が強く、陣痛のような強い痛みが伴います。

ひどい人は、卒倒してしまう人がいるほどです。

※原発性月経困難症とは、機能性、本態性、あるいは内因性月経困難症とも呼ばれています。器質的疾患(子宮内膜症や子宮筋腫など)によらないもので、思春期や10代後半、20代前半に多く見られます。初経後まもなくは無排卵のことが多いため、月経困難症は認められないことが多いです。経血を排出するための子宮平滑筋過攣縮による疼痛と言われています。

2.性成熟期(18歳頃~40代前半)

排卵周期が確立され、正常な月経周期になります。排卵を中心に規則正しい周期で月経が繰り返されます。卵巣からエストロゲンおよびプロゲステロンが周期的に分泌されます。この時期に妊娠・分娩・授乳などによる特異的な内分泌環境が形成されます。

性周期に伴う病気は以下が挙げられます。

月経前の様々な不調(PMS・PMDD)

PMSは、月経前症候群とも呼ばれます。

月経周期の黄体期に繰り返し出現し、身体的、精神的、あるいは行動的症候により、対人関係や日常生活が障害されるものと定義されています。PMDDとは、PMSと比較してより重度の精神症状が現れます。性成熟期に多いと考えられています。

黄体期になると様々な精神症状や身体症状が出現することから、内分泌環境の変化と考えられていますが、エストロゲン、プロゲステロンの血中濃度は正常なことが多く、未だに詳しいことはわかっていません。

集中力・作業効率の低下によって、「いつもの仕事ができなくなる」「誰とも会いたくない、話したくないと感じる」など、本人の社会的な行動にも影響を与えます。そのため、月経を経験する女性の「QOL(Quality of Life:生活の質)」に大きく関わる問題ですが、疾患としての認知度はまだ十分とはいえない状況です。

月経困難症

思春期と同様に、月経による病的症状として月経困難症があげられます。

症状の感じ方は人それぞれで、実際に症状が出ていても実感がない人もいます。その為、同じ職場でも同性の視線が気になって痛みを我慢して出勤する女性が多く見られます。「もうすぐ月経がはじまるんだ」「今月も卵巣が元気に働いている」と楽観的に捉える思考が大切です。

月経困難症は病気が原因となって引き起こされている、器質性月経困難症である可能性があります。主な特徴としては月経の4~5日前から月経後まで痛みが続きます。不快な症状が日常生活に悪影響を及ぼしている場合は、一人で我慢せず婦人科受診をお勧めします。

子宮内膜症

月経があることで生じる病的症状として、子宮内膜症もあげられます。

本来ならば子宮の内側にある子宮内膜組織が、子宮の内側以外の場所(腹膜や卵巣など)で発症し、増殖する病気です。

放っておくと炎症や周辺組織との癒着を引き起こし、様々な痛みの症状が現れます。3.更年期(40代半ば~50代半ば)

卵巣機能が衰退、消失へと向かいます。排卵周期が損なわれ、エストロゲンの産生・分泌が次第に減少していきます。最終的には卵巣機能が停止し、閉経に至ります。卵巣機能の衰退により、子宮内膜の不規則な働きにより不正出血を繰り返す、「更年期出血」が起こります。

卵巣機能の低下で女性ホルモンの分泌量が減少すると、脳の視床下部がパニックを引き起こし、全身のあらゆる箇所で不調が起こります。この更年期の不調を更年期症状といいます。この時期に見られる身体症状・精神症状は他の項で詳しく説明しています。

更年期症状はエストロゲンの減少だけでなく、仕事や家庭環境の変化に伴うストレスやご自身の性格などが複雑に関与するため個人差が見られます。

女性ホルモンと生理周期との深い関係性について

1ヶ月の間に、エストロゲンとプロゲステロンは排卵を機におよそ25〜28日周期で分泌されることで、妊娠の準備とリセットを繰り返します。これが生理と呼ばれる現象です。

分泌される女性ホルモンの種類や活動によって、生理周期は大きく以下の4つに分けることができます。

月経期(生理開始初日から約5日)

排卵後2週間経過しても妊娠が成立しないと、エストロゲンとプロゲステロンが退縮し、ホルモンの分泌が止まります。

その結果、厚くなった子宮内膜は剥がれて対外に血液と共に排出されます。これが月経です。月経が始まると、また新しい卵子が選ばれ、次の排卵に向けての準備が始まります。

正常な出血日数は3〜7日と言われています。

卵胞期(生理開始約6日から約12日)

卵巣からその月の卵子が選ばれ、卵子の周囲に卵胞という袋ができます。

そして卵胞からエストロゲンが分泌され、受精卵を迎える為に子宮内膜を厚くすることで、排卵と受精に備えます。

1ヶ月の中で心と体のバランスがよく、肌の調子もよく最も好調な期間と言われることがあります。

排卵期(生理開始約13日から約16日)

卵胞が成熟しエストロゲンの分泌量と子宮内膜の厚さが十分になると、脳からの指令によって卵胞が破裂します。

卵巣から飛び出した卵子は、卵管采に吸い上げられます。

精子と出会い受精すると子宮内に移動し、精子が子宮内膜に着床すれば妊娠が成立します。

受精しない場合、卵子はそのまま消えてしまいます。

黄体期(生理開始約17日から次の月経開始日まで)

排卵後の卵胞は黄体に変化し、プロゲステロンが分泌されることで子宮内膜が厚くなり、妊娠への準備に入ります。

プロゲステロンは脳の体温中枢に作用を及ぼすため、基礎体温を上げる働きがあります。

このため、排卵後は体温が約0.3〜0.6℃程度上昇します。

また黄体期は、イライラしたり身体がむくんだり、眠れなかったり、頭痛や腹痛を感じたりすることがあります。

女性ホルモンの嬉しい働きとは?

エストロゲンは血液を介して、乳腺や子宮内膜などのエストロゲン標的臓器に運ばれて作用を発揮します。これを内分泌作用といいます。

この他にも脂質代謝(肝臓での※TG合成)、骨作用(骨量の増加・骨端の閉鎖)・心血管作用(抗動脈硬化)や脳神経作用(認知性の向上)の代謝ホルモンとして広範囲に渡って生理作用を促します。

エストロゲンが私たちにもたらす影響は以下の通りです。

● 女性らしい身体を作る基礎体温を下げる

● 自律神経を整える

● 骨密度を高め骨を丈夫にする

● コレステロールを正常化させる

● 動脈硬化を抑制する

※TG合成:タンパク質は体内に入るとアミノ酸に分解されます。このアミノ酸がグルコース(糖質)となり、肝臓で中性脂肪となります。アミノ酸は、筋肉、骨、髪、臓器など体を作ることに使われます。

体中の脂肪細胞に蓄積された中性脂肪は、エネルギーとして使われる時を待ちます。しかし簡単に食べ物が手に入り、エネルギー源が過剰になった今の時代は、このシステムが逆に生命を脅かすことになってしまったのです。

中性脂肪は体に欠かせないものですが、現代の食生活では過剰になりすぎ、脂肪肝やメタボリックシンドロームの原因となります。

女性ホルモンが乱れる理由

生理が遅れたり、生理前の不調や気分の浮き沈みなどは、女性ホルモンの乱れが原因になることがあります。

女性ホルモンの乱れは、ストレスや生活習慣が大きく関わっているので適切なケアが大切になってきます。

<女性ホルモンが乱れる原因>

•過度なストレスを感じる仕事環境

•高カロリー高タンパクの食事

•化学物質や薬の乱用

•大気汚染

•喫煙・過度な飲酒

•生活習慣の乱れ

ストレスは、脳の中にある大脳辺縁系の扁桃体という部分で感じます。同様に女性ホルモンの分泌をコントロールする視床下部も、脳の大脳辺縁系の支配下にあります。よって大脳辺縁系がストレスを感じると、それが視床下部に伝わり、ホルモンの分泌にも大きく影響を与えます。

これらストレスの影響でホルモンの分泌量に変化が起こると、ホルモンバランスを崩しやすくなり、心と体の不調を感じやすくなります。

また栄養不足や睡眠不足は、妊娠に相応しい体ではないと脳が察知し、エストロゲンの分泌を抑えることがあります。

女性ホルモンの減少と更年期は関係ある?

加齢に伴いエストロゲンは減少する傾向にあります。一般的に、20代後半にエストロゲン分泌量は約200〜300pg/ml(1兆分の1g)となり、ピーク時を迎えます。35歳を過ぎる頃から少しずつ卵巣の機能が衰え、女性ホルモンの分泌量も減少してきます。

閉経を迎える頃には急激なホルモン分泌の低下により、心と体の不調を感じるようになります。

閉経前の5年間と閉経後の5年間を併せた10年間を「更年期」といいます。

更年期に現れるさまざまな症状の中で他の病気に伴わないものを「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障をきたす状態を「更年期障害」と言います。

※閉経とは

卵巣の活動性が次第に消失し月経が来ない状態が12か月以上続くといった現象が起こり、月経が永久に終了した状態をいいます。

日本人の平均閉経年齢は約50歳ですが、個人差が大きく、早い人では40歳台前半、遅い人では50歳台後半に閉経を迎えます。

更年期症状とその要因

更年期症状として、以下のような症状が全身に現れます。

全身に現れる更年期症状

脳・中枢神経系→物忘れ・うつ

循環器(心臓血管系)→心血管疾患のリスク増加

血管壁→動脈硬化・心臓病

脂質代謝→コレステロール・中性脂肪の増加

乳房→萎縮

皮膚→萎縮・色素沈着

骨→骨量低下・骨折を招く背骨のまがり・骨折しやすくなる・顔のたるみ

生殖期→性器の萎縮・性交痛・排尿障害・子宮脱

更年期症状の発現に関与する様々な因子

加齢やエストロゲンの欠乏といった身体的因子

仕事や家庭環境などに起因する社会的因子

性格などに由来する心理的因子

※公益社団法人 日本産科婦人科学会参照

更年期の女性の心身の変化と生活への影響

40歳を過ぎたころから、エストロゲンの分泌量は急激に低下し、それに伴って更年期症状が起こり始めます。自律神経失調を中心とした不定愁訴が多くみられます。

閉経を迎えることで、大きな喪失体験を経験する女性は少なくありません。

更年期の女性は、閉経を老化現象と感じ、若くない自分を認めざるを得ない心理状態に置かれることがあります。

また、更年期の症状と同時に子どもの成長と独立、夫の定年、親の加齢による病気や死、仕事場での責任の増加などの変化に直面することで不安を抱えてしまう女性は多いです。

この負担はとても大きく、アンケートよると2人に1人が更年期症状を理由に「昇進を辞退したことがある」という結果が報告されているほどです。※https://hgpi.org/wp-content/uploads/1b0a5e05061baa3441756a25b2a4786c.pdf

若くても更年期に似た症状が出る?若い世代の更年期様症状

20〜30代の女性の中でも、手足の冷えや、頭痛、肩こり、不眠など、更年期と似た症状に悩んでいる方がいます。

その多くは、無理なダイエットや不規則な生活、働きすぎ、複雑な人間関係のストレスなどによる自律神経の乱れによって引き起こされています。ストレスによる自律神経の乱れは、一時的にホルモンバランスを崩します。

他にも、バセドウ病や橋本病など甲状腺の病気を発症している場合も、更年期障害と似た症状が起こります。

更年期症状をセルフチェックしてみよう!

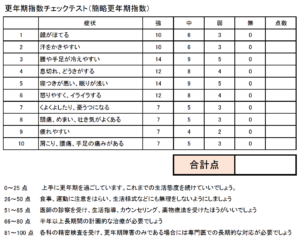

自分で更年期症状が出ているのか、また治療が必要かどうかをチェックすることができます。

これはNPO法人更年期と加齢のヘルスケア理事長の小山医師が作成された「簡略更年期指数(Simplified Menopausal Index: SMI)」では、人によって異なる感じ方や症状の更年期症状を数字で表し、診察や治療に結びつけるチェック表です。

SMIを用いたチェックの仕方をご紹介します。

更年期症状のチェック方法

ご自身の当てはまる症状と程度に印をつけて、合計点を計算してください。

そして、その点数に対する評価をチェックしてください。

病院で行う更年期症状の治療方法

更年期症状の治療を希望される方には、以下のような選択肢があります。

1.カウンセリングを伴う心理療法

2.食事療法

3.運動療法

4.薬物療法

a・ホルモン療法

b・漢方療法

c・抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬など

更年期世代の女性が訴える不定愁訴は内容が様々で、いつも同じ症状ではないため頻繁なチェックアップが必要です。

セルフでできる女性ホルモンを維持・増やす方法!

そもそも、エストロゲンを増やすことはできるのでしょうか?

残念ながらエストロゲンの分泌量は年齢とともに減少します。

しかし、更年期症状を正しく理解し、正解な情報を入手して正しい判断基準を身につけることで、心理的な不安を取り除くことはできます。

また、更年期症状は、ストレスや生活習慣に要因があるため、生活習慣を改善する事で、ホルモンの減少を穏やかにすることができます。

女性ホルモンの減少を穏やかにする生活習慣

1.喫煙・飲酒習慣の改善

2.規則正しい食習慣と栄養管理

3.定期的な運動

4.毎日の睡眠環境を整える

5.自分なりのストレス解消法を見つける

例:アロマセラピーやヨガやピラティスなど呼吸を意識して自律神経のバランスを整える

上記のような生活習慣の改善だけでなく「自分だけが更年期症状で悩んでいる」というようなネガティブな感情を取り除くため、セラピーセッションなど安心できるコミュニティに参加することもよいでしょう。

更年期世代は生活習慣にも注意すべき年齢に差し掛かります。更年期はあなた自身の身体のメンテナンス期間とポジティブに考えるようにしましょう。更年期は女性なら誰もが通る道です。

恋すると女性ホルモンが増えるって本当?

淡い恋ごころから激しい恋ごころでも、女性は相手への思いがあって行動をおこすと言われています。

これは高齢者においても言えることです。好きな相手ができれば化粧をしたり、おしゃれをし、活動への意欲が高まります。

薬剤師の筆者は、日頃出入りしている高齢者施設の職員の方からこのような話を伺うと「女性はいくつになっても可愛いね」と微笑ましく感じます。

「恋をするとエストロゲンの分泌が高まり綺麗になるんでしょ」と講演会で質問を受けますが、残念ながら筆者はそれを示すデータを探せていないので、「はい」とも「いいえ」ともお答えできません。

しかし、恋をすることで、前向きな姿勢を持ち、活動的になることは、先ほどの高齢者の方から生きていく上で大切なことだと教えられました。

また毎日鏡を見ることで自分の小さな変化に気がつくこともあるでしょう。

一方で恋をすると、それが叶わないことや突然の別れも訪れます。一転して心身の不調を招く恐れもあります。

パートナーがいれば、互いに思いやり、会話のある、触れ合える関係を維持し、パートナーがいなければ、心ときめかす「感動のある生活」を維持できるように意識してすごすことが、大切ではないでしょうか。

更年期は女性なら誰もが通る道です。身体的にも精神的にも、さらに家庭や仕事など変化を感じる時期だからこそ、女性ホルモンについて正しく理解し、準備をして自分でケアをしていくことが重要です。

まだ更年期前の女性は、これらの情報を知っておくことで、今後どのような人生設計を描いていくかにとても役に立ちます。健康に美しく生きていくために、是非、女性ホルモンを味方につけてください。

本記事を読んだ人におすすめの記事

髪質変化は女性ホルモンが原因?エストロゲンが増えるカンタン習慣3選

女性ホルモンと薄毛は関係ある?おすすめの女性用育毛シャンプーとは

そもそも更年期とは

そもそも、「更年期」とは何なのでしょうか?

月経が始まる頃を「思春期」と呼ぶのに対して、閉経を迎える前後5年、合計約10年間は「更年期」と呼ばれています。この時期は個人差があり、また更年期の症状も人によってさまざまなのですが、よく見られる症状として下記のものがあります。

・倦怠感や疲れやすさ

・頭痛や腰痛、肩こり

・めまいやのぼせ、ホットフラッシュ、過度な発汗

・イライラや不安、憂鬱

・不眠

など

更年期には卵巣の機能が低下し、卵胞の数が減少します。

一般的には、排卵が無くなることで女性ホルモンが減少し更年期症状が起こると考えられています。

女性ホルモンには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があり、更年期症状には特にこのエストロゲンの減少が大きく影響していると言われています。

エストロゲンは、骨を強くしたり、コレステロールの生合成や血管収縮に関わったりと様々な働きがあり、そのエストロゲンが減少することが、更年期の女性の心身に変化をもたらしていると言われています。

キレイになるって本当?女性ホルモンの働き

女性ホルモンには、先ほどお伝えしたエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があります。エストロゲンには、先に挙げた作用の他にも、次のような作用があります。

・受精卵が着床しやすいように子宮内膜を厚くする

・精子が子宮に入りやすいように子宮頚管粘液の分泌を促す

・妊娠を維持させるために子宮への血流量を増やしたり、乳管を発達させて母乳を作る準備をする

・基礎体温を下げる

・代謝を促す

・皮下脂肪の生成を抑える

・コラーゲンやヒアルロン酸などの生成を促し、肌や髪を艶やかにする

・気持ちを明るくする

・記憶力を高める

など

その他、妊娠出産に関わる働き以外にも400以上もの様々な働きがあるとされています。

エストロゲンは、男性を惹きつけ子どもを授かるために、女性を魅力的にする作用があるのです。それが、エストロゲンが美しくなるホルモンとして、多くの女性から歓迎される由縁でしょう。

それに対して、プロゲステロンには主に次のような作用があります。

・受精卵の着床に備えて子宮内膜の表面を整える

・妊娠のための栄養や水分を蓄える

・体温を上げる

・食欲を増す

・乳腺を発達させる

・血糖値を正常化する

・眠くなる

・イライラする

など

プロゲステロンは、妊娠を助け、継続すると同時に、眠気やイライラ、むくみ、肌のトラブルなどを引き起こすため、敬遠されがちです。ですが、エストロゲンが増えすぎることで起こるリスクを抑えるという、とても大事な役割もあります。

このように、女性の健康を保つために、どちらのホルモンにも偏ることなく、周期的にバランスよく分泌されることが重要なのです。 毎月の生理が維持されている間は、これらのホルモンが絶妙なバランスを保ち、女性ホルモンは分泌されています。

ときめきによって、女性ホルモンは増えるのか

突然ですが、あなたは最近ときめいていますか?

「今さら、主人にはときめかないし」

「最近、すっかりご無沙汰で」

という声も、ちらほらと聞こえてきそうですが。

実は、ときめくことと女性ホルモンには大きく関連があるのです。

人によって、ときめくものは様々でしょうが、誰でもすぐに思い浮かぶのが恋をすることでしょう。実際に恋をして、肌艶が良くなったり、女性らしいくびれを帯びた身体になったり、気分が上向いたりといった体験をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

それは、相手から好かれるためにメイクを研究したり、ダイエットをしたり、服装や髪型に気を配ったこともあるかもしれません。しかし、女性が恋をすることで、オキシトシンやゴナドトロピンなどのホルモンの量が増え、テストステロンが少なくなることが、様々な研究から明らかになっています。

ゴナドトロピンは、性腺刺激ホルモンと呼ばれ、女性ホルモンの分泌を促します。ですので、恋をしてときめくことで、結果的に女性ホルモンの量が増えると言えるでしょう。

また、性行為を頻繁に行っている女性は、そうでない女性に比べて女性ホルモンの濃度が高いことも報告されています。

ときめきを自分で作る5つの工夫

結婚をされていたり、出会いがなかったり、皆さんがすぐに恋愛ができる状況ではないかもしれません。実際に、更年期の女性は、子育て、介護、仕事と家庭の両立など、とても忙しく、恋愛する心の余裕が持てないことが多いものです。そこで、そのような方にも気軽にできる方法をいくつかお伝えしましょう。

恋愛漫画や恋愛小説を読んだり、恋愛ドラマや映画を鑑賞する

実際には恋愛できなくても、小説や映画に感情移入することで、ときめきを感じることができます。お気に入りの俳優や男性アイドルを見つけることも、ときめきを増やす秘訣です。

ネイルやおしゃれを楽しむ

月に何日か決めて、女性にしかできないおしゃれを楽しみましょう。いつもパンツルックの方は、この日だけはスカートに挑戦してみてはいかがでしょうか?忙しい生活の中で、ご自分のために時間を割くことは自己愛を高めることにも繋がりますし、実際に女性としての魅力が高まり、素敵な出逢いを呼び込む可能性も拡がります。

男性の多い場所へ出かける

バーやカフェ、イベントなど、積極的に男性の多い場所に出掛けるというのも一つの方法です。いつもと違うシチュエーションというだけでもドキドキする方もいらっしゃるでしょう。また、男性の目を意識するということも、女性ホルモンの活性化に繋がります。

スキンシップ

犬や猫などのペットや動物、お子さんとのスキンシップもときめきを増やしますが、できれば異性とのスキンシップが効果的です。職場に男性がいれば、肩や腕など軽くタッチしてみることで、異性として意識し、ドキドキが得られそうです。

男性に話しかける

あえて男性の駅員さんや店員さんに話しかけてみるのも良いでしょう。男性美容師さんにヘアカットしてもらうのも、距離が近いのでドキドキして胸がときめくきっかけになりそうです。

その他の女性ホルモンを増やす方法

先ほどお伝えしたように、毎月の生理が維持されている間は、多種多様なホルモンが絶妙なバランスを保つことで、女性ホルモンは分泌されています。そして、その分泌量は、一生でわずかティースプーン一杯程度だと言われています。ですから、ほんの少しバランスが崩れただけで女性の心身に大きく影響してしまうのです。

女性ホルモンを出すよう一番初めに指令を伝える視床下部は、自律神経の調節を行っているので、その自律神経が狂うと、ホルモン分泌にも影響が及びます。そのため、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動とリラックス、深い呼吸、規則正しい生活リズムといった自律神経を整える生活が、ホルモン分泌を整えることに繋がります。

更年期症状が日常生活に支障が出るほど重い場合は更年期障害と呼ばれ、前述の女性ホルモンの減少だけでなく、心理的要因や仕事や家族関係などの環境要因が重なることで生じると考えられています。

そのため、過労やストレスをため込みすぎないことも、更年期を心地よく過ごすために重要なポイントになります。そこで、女性ホルモンのバランスを整える工夫をいくつかお伝えします。

湯舟につかる

疲れが溜まっているときほど、シャワーで済ませずに湯船につかり、早めに就寝しましょう。

コップ一杯のお水を飲み、湯船に浸かることで血行が促進され、体内の疲労物質や老廃物が排出されやすくなります。

また、眠る30分前にストレッチや深呼吸を行うことで、一度上がった体温が下がるタイミングで心地よく睡眠に入ることができます。

質のよい睡眠をとる

明るすぎる照明は交感神経を優位にし、睡眠の質を下げますので、できれば就寝2時間前からはスマホやパソコン、テレビなどの強い光は避け、間接照明で過ごしましょう。

ストレス発散をする

ストレスを感じたら無理しすぎないようにしましょう。

カラオケや趣味の時間を取って発散したり、気心の知れた友達とおしゃべりするなどして、できるだけ早めに解消するように心がけることがおすすめです。

適度な運動をする

運動も女性ホルモンを自然に増やすためにとても有効な方法です。

運動することで、筋肉からデヒドロエピアンドステロン(DHEA)が分泌され、これがテストステロン(男性ホルモン)やエストロゲン(女性ホルモン)に代謝されていきます。

行うものは、エアロビクスやジョギングなどの無酸素運動ではなく、ウォーキングやスクワットなどの有酸素運動で充分です。

適度に身体を動かすことは、ストレスの解消にもなりますし、筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、ホルモン分泌が促されるなど、よりよい循環が生まれます。

女性ホルモンが増えすぎることの危険性

ここまで、女性ホルモンを増やす様々な方法についてお伝えしてきましたが、実は、女性ホルモンであるエストロゲンが増えすぎることで生じる危険性もあります。

エストロゲンは卵巣だけでなく、副腎や肝臓、末梢の脂肪組織でも作られています。ですので、それまで卵巣で大量に消費されていたエストロゲンが、閉経後に消費されなくなることで、副腎や肝臓、末端の脂肪組織で過剰になり、炎症をもたらして更年期症状を引き起こしているとも考えられるのです。局所での炎症である肩こりや腰痛、手指のこわばりなどはその代表的なものでしょう。

エストロゲンの分泌が増えると、排卵が促されますが、エストロゲンは、卵胞膜に炎症を起こすことで、卵子が卵胞から飛び出しやすくしているのです。排卵に伴い一旦減少したエストロゲンは、生理前に少し増加し、ここでもわずかな炎症を起こすことで子宮内膜が剥がれ落ちるのを助けます。

つまり、エストロゲンには、男性を惹きつける女性らしい魅力的な身体を作り、気持ちを明るくするというポジティブな作用の他に、炎症をもたらす作用もあるのです。卵巣で使われずに余ったエストロゲンは、体内の関節や臓器に炎症をもたらし、細胞を損傷し、新たな病気を生み出します。

ですので、女性ホルモンを増やすために、女性ホルモンに類似した成分を含む食材やサプリメントを長期的に摂取することはお勧めいたしません。

ときめきを増やしたり、適度な運動や入浴、生活習慣を整えることで、健康的に更年期を乗り切っていきましょう!

その他の女性の疑問や悩みを解決

老け顔解消の決定版!おすすめのメイクや髪型、顔のストレッチまで解説

更年期に関する疑問を解消!閉経の前後で女性はどう変わる?

若さの秘訣は若返りホルモン!生活習慣の改善で増やせます!

(参考)

「Romantic Love and Reproductive Hormones in Women」 International Journal of Environmental Research and Public Health 2019,16(21)

「Hormonal changes in new lovers and long-term partners」Edit 46 Blind date

「Sexual activity, endogenous reproductive hormones and ovulation in premenopausal women」 Hormones and Behavior Volume 66, Issue 2, July 2014, Pages 330-338)

女性ホルモンは増やすことができる思いますか?

こんにちは!女性の内外面の美しさと魅力を惹き出すカウンセラー麻井聖子です。

加齢と共に女性ホルモンが減少していくのは自然なことです。

女性にとって女性ホルモンは心身の健康と美しさに大きく関係しているため、女性ホルモンを増やせないという事は、「年を取ったらもう女は終わりってこと?」と思われるかもしれません。

しかし、そうではありません。

今回は、女性ホルモンを“食事からコントロールする方法”についてご紹介します!

まずは知っておきたい!女性ホルモンとは?

女性ホルモンは、ごくわずかな量で体内のさまざまな働きを起こさせる情報伝達物質です。

女性ホルモンには大きく分けて二種類あります。

1 卵胞ホルモン

エストロゲンと呼ばれ丸みをおびた女性らしいカラダやツヤのある肌・髪を保ったり、骨粗鬆症などから守ってくれる働きをしてくれます。

エストロゲンの分泌が多い時期(排卵前)は、心・お肌・カラダは落ち着いています。

2 黄体ホルモン

プロゲステロンと呼ばれる妊娠の成立・継続に欠かせないホルモンです。

プロゲステロンの分泌が多い時期(排卵後)は、お肌トラブルや浮腫みを起こしたり、気持ちもイライラしがちになります。

どちらのホルモンも女性に欠かせないものです。40代以降になると、この女性ホルモンが減少し、さまざまな不調を引き起こします。

女性ホルモンは増やせないの?

女性ホルモンのピークは、20代後半から30代前半。

その後、分泌量は徐々に減少していき、45歳から55歳くらいには閉経と共に激減します。

減少するのは加齢と共にカラダにとって自然なことであり、増えることはありません。ただ、女性ホルモンの減少に対してさまざまな対策はできます。

特に食事でコントロールすることは大切です。

女性ホルモンをコントロールする食事

女性ホルモンをコントロールするには、バランスの取れた食事が必要です。

バランスのとれた食事とは、糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素がバランスよく入った食事です。

糖質

主にご飯・パン・麺などの主食。ブドウ糖に分解されエネルギー源になります。

脂質

油・肉・卵・乳などの動物性食品に含まれる脂、魚や大豆製品に含まれる脂。脂肪酸に分解されて、脳や細胞膜のエネルギー源になります。

タンパク質

主に肉・魚・大豆製品・乳製品。アミノ酸に分解され筋肉・骨・血液・肌・神経伝達物質・消化酵素になります。

ビタミン

他の栄養素と違い、エネルギーやカラダの構成成分にはなりません。その代わり、さまざまな生理機能の維持に働いたり、エネルギーや体をつくるための代謝に関わっています。ビタミンは体内でほぼ合成されないため、食事として摂取する必要があります。

ミネラル

ミネラルの働きのひとつがカラダの構成成分です。カルシウムやリン、マグネシウムなどは骨や歯をつくり、鉄やリン、硫黄はタンパク質や脂質と結びついて体成分となります。

ミネラルのもうひとつの働きは、生理作用です。ナトリウムや塩素、マグネシウムなどは筋肉の収縮や神経伝達に関わります。

マグネシウムや亜鉛、ヨウ素などは代謝の調整に関わっています。

食事から摂取するミネラル不足や過剰が長く続くと、適切な濃度を保てなくなり欠乏症や過剰症が現れます。

これらの栄養素が無条件に女性ホルモンになるわけではありません。

カラダにとって必要な5大栄養素をバランスよく適切な量を摂取することで、女性ホルモンをコントロールできる体を作っていきます。

女性ホルモンと似た作用がある食品だけを過剰に摂取しても女性ホルモンになることはありませんし、どんな食品でも過剰摂取が続けば使われなかった残念な物質として脂肪となり蓄えられてしまいます。

逆に必要な栄養素を摂取しないのも、代謝が上がらず脂肪燃焼がうまくできず太りやすくなることも。

バランスのいい食事を摂ることは、女性ホルモンをコントロールできるだけでなく、健康的なカラダと美しいお肌、そして安定したメンタルを保つためにも大切です。

人生100年の今の時代をバランスのいい食事を心がけて、女性としての人生を自分らしく美の華を咲かせ続けてください。

心がザワつく不安感を感じることはありませんか?

その不安解消には、身体を温め、腸を整えると、自然と心も整えいます。

こんにちは。セラピストの鈴木美和です。

新型コロナウイルスの影響で不安な日々が続いています。不安が立て続けに起こると、その不安は余計大きく広がっていきますね。

不安な状況だけではなく、女性は、加齢による外見や体力の変化とともに自分の女性としての魅力がなくなってきたのを感じ始めたころ、

いつも気持ちが暗く憂鬱な感じがしたり

心がザワザワしたり

漠然とした不安を抱えたり

年齢を重ねるごとに不安感も強くなる傾向があります。女性は感情に左右されやすく、様々なバランスが崩れると、生きづらいと思うときもあります。

今回は、漠然とした不安感の原因と解消方法をお伝えします。

不安の原因は女性ホルモンの変化

不安感の原因は、女性ホルモンの変化で、特にエストロゲンの急激な低下があります。このエストロゲンは抗うつを抑えたり、自律神経のバランスを整える作用があります。

そしてもうひとつ、プロゲステロンの低下です。

エストロゲン・プロゲステロンは2大ホルモンで、女性にとって重要なホルモンです。

自律神経も担う脳の視床下部や下垂体との連携で卵巣から分泌するので、ホルモンの減少で自律神経も乱れるため、ここからくるからだの不調も多いのです。

不安に強い脳と体を作る

不安や不調は、長引くとどんどん悪いほうに向いていきます。早く切り替えるコツをつかみ、それらをなくしたいですね。

ここで不安に強い脳とカラダになるヒントをお伝えしていきましょう。

不安に強い脳と体を作る方法

カラダの歪みを治し、血流を良くし体温を上げる

骨盤矯正でカラダのゆがみをなくし、腸を揉みほぐし、血流を良くして体温を上げる。

質の良い睡眠

量より質の良い睡眠が大事です。

副交感神経を優位にすると質の良い睡眠になるので、交感神経を刺激するスマホ等を寝る前に見ない。

食 事

体温を上げる=基礎代謝量を上げる

そのためには食生活も大切です。

筋肉を増やせば基礎代謝は上がりますからタンパク質をしっかりとり、バランスの良い食事をすることが大切です。

「美味しい」「楽しい」と感じることで気持ちが満たされストレスが和らぎます。

ときにはだれかと一緒に心から食事を楽しんでみる。

幸せホルモンが出る栄養素

タンパク質、ビタミン、ミネラル

睡眠と幸せ感に必要な食材

幸せホルモン(セロトニン)と睡眠ホルモン(メラトニン)の合成に必要なトリプトファンは以下の食材に多く含まれています。

- 豆製品…納豆・豆腐・味噌・大豆

- 乳製品…ヨーグルト・チーズ・牛乳

- その他…ナッツ類・バナナ・鶏ひき肉・カツオ・豚レバー

- ナイアシンは、カツオ・マグロ・鶏のむね肉

- ビタミンB₆は、豚ヒレ肉・マグロ・ニンニク

- 鉄は、豚レバー・アサリ・牛肉に多く含まれています。

生活習慣

起きてすぐに朝日を浴びると、約16時間後眠りのホルモンといわれるメラトニンが分泌されて、自然と眠くなります。

そしてよく笑いましょう!

よく笑うことで幸せホルモンのセロトニン分泌につながります。

笑うような心理状態なら、幸せで当たり前と思うかもしれませんが、意識して楽しい映画やテレビを見て笑っている表情を作るだけでも効果があるようです。

多少の不安にも負けない心と身体に!

私のサロンでは、骨盤のゆがみを正し、腸の機能を活発にすることによって血流が良くなり、体温を上げていきます。

腸の調子が良くなれば、さらにからだ全体の調子が上がり、自然と笑顔が増えストレスに強くなっていき、心もハッピーでいることができます。

腸の能力を最大限に引き出せるかどうかは、あなたのちょっとした心がけ次第。

なかなか抜けない不安を抱えている方は、一度試してみてはいかがでしょうか。

寒い季節になり、身体の冷えを感じている方も多いのではないでしょうか。

手足などの末端部分が冷たい、上半身がのぼせる、顔が火照るなどの色々な症状をお持ちの方もいらっしゃると思います。

最近では、季節関係なくお身体の冷えを訴えるお客様もサロンには沢山いらっしゃいます。冬は外気の寒さ、夏は冷房などによる室温の寒さ・・・

しかし、皆さんが今感じられている冷えは外気や冷房の寒さからだけでしょうか?

冷えの原因には寒さだけではなく色々な原因があります。その中には、女性ホルモンが原因と考えうるものもあります。

私は女性ホルモンケアができるアロマテラピースクールとサロンをしています。多くの女性が冷えを感じていらっしゃいますが、その原因が分かっている方は多くはいません。

今回は女性ホルモンと冷えの関係についてご紹介します。

女性ホルモンについて

女性ホルモンは脳の視床下部から下垂体へ伝達、そこから卵巣に伝わり、卵巣から分泌される化学物質です。

その卵巣から分泌されるホルモン「卵胞ホルモン(エストロゲン)」と「黄体ホルモン(プロゲステロン)」の2種類が女性ホルモンの正体です。

この2つのホルモンが順調な方ですと約28日周期のリズムで卵巣から分泌されて、排卵や月経を生じさせます。

女性ホルモンの役割

1 卵胞ホルモン(エストロゲン)・・・女性らしさのホルモン

- 妊娠に備えて子宮内膜を厚くする

- 受精卵の着床を助ける

- 女性らしい体つきを作る

- 新陳代謝を促す

- コレステロール値を下げる

- 骨、関節、筋肉、血管などを丈夫にする。

- 内臓脂肪をつきにくくする

- 肌にハリやツヤを持たせる

- 髪に艶やかに保つ

- 脳や自律神経の働きをよくする

- 記憶力を上げる

- 胃腸の働きをよくする

- 気分を安定させる

まさに美のホルモンです。

2 黄体ホルモン(プロゲステロン)・・・妊娠のためホルモン

- 子宮内膜を受精卵が着床しやすい状態に整える

- 妊娠したのち、妊娠を継続させる

- 子宮内膜を更に厚くする

- 卵胞の発育を抑制する

- エストロゲンの作用を抑制する

- 体温を上昇させる

- 水分を溜め込む

- 新陳代謝を遅らせる

- 皮脂分泌が活発になる

妊娠を維持させる、母になるためのホルモンです。

2つの女性ホルモンには一例ですが、上記のような働きがあります。

月経後~排卵前はエストロゲン、排卵後~月経までプロゲステロンが優位になり、バランスを保っています。

冷えと女性ホルモンの関係

女性ホルモンの1つである「黄体ホルモン(プロゲステロン)」には体温を上昇させる働きがあります。

プロゲステロンは排卵後から月経期に分泌量が増えて優位になるホルモンです。

プロゲステロンが多く分泌される時期というのは受精卵を着床させ、妊娠を維持するためにひと月の中でも一番体温が上昇します。

プロゲステロンが多く分泌されている時期は、エストロゲンが優位な時期よりも体温が約0.5℃高い状態になります。

2つの女性ホルモンが分泌される卵巣が何かしらの原因(寝不足、ストレス、加齢など)で機能が低下して正常に分泌出来ないと、司令部である視床下部にも影響を与えてしまい、自律神経の乱れが生じます。

自律神経は血管の収縮、拡張も司っているので、その乱れは「冷え」の原因となりうるのです。

「冷え」改善の対策

1 身体を温める食事を積極的に摂取する

- 香りの強い野菜「ネギ」「ショウガ」「ニンニク」「ニラ」「根菜類」は冷え性改善に力を発揮します。

- ビタミンB1「豚肉」「卵」「大豆類」は摂取エネルギーを燃やして熱に変えてくれます。

- ビタミンC「緑黄色野菜」「果物」等は貧血の予防、毛細血管を強くする働きがあります。

- ビタミンE「ウナギ」「アーモンド」等は血行を良くします。

- たんぱく質「魚」「肉」「大豆製品」等は熱エネルギーとなります。

*食べ物から摂取が難しいようでしたら、サプリなどで補うこともおすすめです。

2 運動を心がける

血行を促す上で効果的なものと言えば、「運動」です。

ウォーキングやヨガ、ストレッチなどゆっくりと筋肉を動かすようなものがおすすめです。

筋肉の伸び縮みで熱を消費、血管の収縮で血流もよくなり、身体もポカポカしてきます。

3 アロマテラピーの力を借りる

冷えや血液循環、女性ホルモンの働きを整えるエッセンシャルオイルをブレンドして日頃の生活に使用してみましょう。

- 冷えを改善する…「ジンジャー」「ブラックペッパー」「ユーカリ」

- 血液循環を良くする…」「ジュニパー」「サイプレス」「ローズマリー」「ペパーミント」など

- 女性ホルモンを整える…「ゼラニウム」「クラリセージ」「ローズ」など

使用方法

1 アロマバス

バスタブにお湯をはり、お好きな香りの精油を3~5滴いれてよく混ぜます。

精油を垂らしたバスソルトやバスボムなどもおすすめです。

2 フット・ハンドバス

洗面器に少し熱めのお湯を張りお好きな香りの精油を1~3滴入れてよく混ぜます。

4 アロマトリートメント

ホホバオイルなどのベースオイル10mlに精油2滴を入れて、よく混ぜます。

入浴後にお腹のセルフトリートメントがお勧めです。

精油は一例です。

ご使用中にお肌に違和感がございましたら、すぐに洗い流し、それでも違和感が残りましたら、医師にご相談下さい。

女性特有の疾患をお持ちでホルモン療法をお受けの方は治療に影響のあるものもありますので、専門家にご相談してからご使用ください

冷え性と女性ホルモンの関係と、冷えの解消法をお伝えいたしました。

冷えには女性ホルモンや自律神経だけではなく色々な要因があり、大きな病気が隠れている場合もあります。

気になる方は病院に受診することをお勧めします。