更年期は誰もが通る道ですが、その症状は人それぞれです。日常の生活に支障をきたすほどの影響がある方もいらっしゃいます。更年期の症状や期間、また閉経後に起こる変化やよくある悩みにもお答えします。また、閉経後によくある悩みや疑問点にも回答!

更年期は誰もが通る道です。しかし、その症状は人それぞれで、身体的にも精神的にも辛い時期を過ごす人も少なくありません。

この記事では、更年期の症状、そのピークや期間、閉経後の症状や発症しやすい病気、更年期の上手な過ごし方を解説します。

また、セラピストの視点から、閉経後によくある悩みや疑問点にも回答します。

更年期の期間や年齢は?更年期と閉経の関係について解説!

日本人の平均的な閉経年齢は50.5歳とされています。

早い人では40代前半、遅い人では50代後半と幅広く、個人差が大きいです。

閉経年齢の算出方法は、月経が来ない状態が12ヶ月以上続くと、そこから1年前を閉経とします。

更年期は、閉経前の5年間と、閉経後の5年間を足した10年間を指します。更年期には、目立った症状を感じない人もいれば、心や体に不調を訴える人もいたり、個人差が大きいです。特に、日常生活に支障をきたす症状がある場合を、更年期障害と言います。

更年期障害が起こる原因

更年期障害は、生殖機能の主となる女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量の変動が主な原因です。エストロゲンは、妊娠の準備をする役割だけでなく、代謝を促し、骨や血管を強くする働きや、自律神経のバランスを整え、肌や髪の潤いを維持し、女性らしい丸みを帯びた体づくりをするなど、女性の心身に大きく影響するホルモンです。女性ホルモンの分泌量は20代をピークに徐々に減っていきますが、更年期はその増減幅が大きく、心身の状態に大きく影響します。

また、女性ホルモンの司令塔と自律神経の司令塔は脳内の同じ場所にあり、女性ホルモンの指示機能が乱れることで、自律神経も一緒に乱れるという連鎖が起こり始めます。自律神経は、内臓や血管の動き・呼吸・消化をコントロールし、体温調節、発汗など、体内の環境を整える神経です。自律神経が乱れると、心身に大きく影響します。

このように、更年期になり女性ホルモンの分泌が減少することで、身体的にも精神的にも様々な症状となって現れてくるのです。

更年期障害を促進する要因

女性ホルモンの乱れ以外にも更年期障害を促進する要因があります。

それは、加齢による肉体的な衰え、性格・気性などの精神的要因、人間関係などによるストレスが挙げられます。

50歳前後は、自身の体力の低下、子供の独立や夫婦関係の変化親の病気や介護が必要になったりするなど、様々な変化を経験する時期でもあります。これらの変化は心身共にストレスになり、更年期の女性に影響している可能性もあります。

稀にいる?更年期障害にならない人

更年期症状が重い人と軽い人は、たしかにいます。

ではその差はどこにあるかというと、精神的要因がほとんどを占めると言われています。

元々の性格や、家庭環境、職場環境など、身体とは直接関係ない要因が、更年期症状の軽重を左右しているのです。更年期障害なんてなかったという方が稀にいらっしゃいますが、多少症状があったとしても、おそらく気にされてなかったのだと思います。心と体は不可分なものであるという証しと言えるでしょう。

閉経後に生理が来る?血が出るのは病気のサインかも

閉経後に月経が来ることはまれにあります。多くの場合は女性ホルモン分泌低下による女性器の萎縮によるもので、炎症を起こしやすく出血することがあります(萎縮性膣炎)。また、アロマセラピーや鍼灸などの施術を受け、ホルモン分泌を賦活(ふかつ)させた場合にもあります。

いずれにしても、子宮体がんや子宮頸がん、卵巣嚢腫などの可能性もありますので、婦人科を訪ねることをお薦めします。

閉経前が更年期症状のピーク?更年期の症状とその原因!

更年期の症状は様々です。

更年期の症状

代表的な症状にホットフラッシュがあります。

ホットフラッシュとは、上半身だけ急に暑くなったり、のぼせたり、汗をかくといった症状をいいます。寒さや気候に関係なく現れる症状で、女性としては人前で恥ずかしく感じる症状でもあります。

他には、冷えやめまい、耳鳴り、頭痛、動悸、息切れ、肩こり、腰痛、関節痛、乾燥肌、湿疹、かゆみ、腟の乾き、性交痛、頻尿、尿失禁、膀胱炎、疲労感、不眠、不安感、イライラ、無気力、抑うつ状態などがあります。

更年期前半が症状のピーク

更年期前半は、急に今まで感じた事のない症状に戸惑い、その変化に体や気持ちがついて行けず、症状を重く受け止めがちです。

不安や恐れといったネガティブな感情に支配されてしまうことで、いっそう更年期障害を悪化させてしまいます。心身共に変化に慣れるのが大変な時期です。

なんとかしなければと焦るより、正常な加齢現象と受け入れ、うまく順応することに意識を向けましょう。不安は不安を増長させ、より悪化させるだけです。更年期特有の症状であることを知り、いつまでも続くわけではないことを理解し、あまり深刻に考えすぎないようにしましょう。

閉経後は太るのは一般的?

閉経後は太ったり、痩せたりすることがあります。一般には太りやすいと言われてますが、その理由は、女性ホルモン(エストロゲン)の減少にあります。エストロゲンは、生殖に必要なだけでなく、脂肪の燃焼を制御したり、食べすぎないよう満腹ホルモンを制御したり、さまざまな役割を担っているからです。太りやすいのには他にも原因があり、加齢による基礎代謝の低下や自律神経機能の低下も原因の一つです。

閉経後もホルモンバランスの乱れは起こる?閉経後の症状をご紹介!

上記のような症状も、閉経後は頻度も強さも徐々に低下していきます。

一方、女性ホルモンは変わらず減り続け、新たな局面を迎えます。

閉経後の症状

閉経後は腟の粘膜が薄くなって乾燥しやすくなり、弾力を失います。

また、小陰唇、陰核、子宮、卵巣など生殖器全体が小さくなります。

また、尿道が短くなり、急に尿意をもよおしたり、尿失禁しやすくなったり、尿路感染症を起こしやすくなります。さらに、骨密度の低下や、骨粗しょう症にも繋がりやすくなります。

症状が重い場合は病院へ!更年期障害の治療法を解説!

先に述べましたように、更年期障害は女性ホルモンの低下だけでなく、加齢や精神状態、ストレスなどが絡みあって発症しますので、安易に薬に頼るのはお薦めできません。薬物療法はあくまで最終手段と心得て、QOL(生活の質)を高めることに意識を向けましょう。その上で、更年期障害の治療法をご紹介します。

更年期障害の薬物療法には大きく3つあります。

更年期障害の治療法:ホルモン補充療法(HRT)

エストロゲンを補う治療法です。

ホットフラッシュなど、血管の拡張と放熱に関する症状に有効です。エストロゲン補充のみでは子宮内膜増殖症のリスクが高まるという可能性もあるため、プロゲステロン補充を併用する方法もあります(子宮摘出された方を除く)。

ホルモン補充療法には、飲み薬、貼り薬、塗り薬などいくつか方法があります。投与の量やタイミングは人によって異なり、医師と相談のうえ、最適な方法を選択します。

ホルモン補充療法では人工のホルモンを投与します。安易に投与すると、本来自ら分泌できていたホルモンまでもが分泌されなくなることがあるため、投与については医師とよく相談をしましょう。

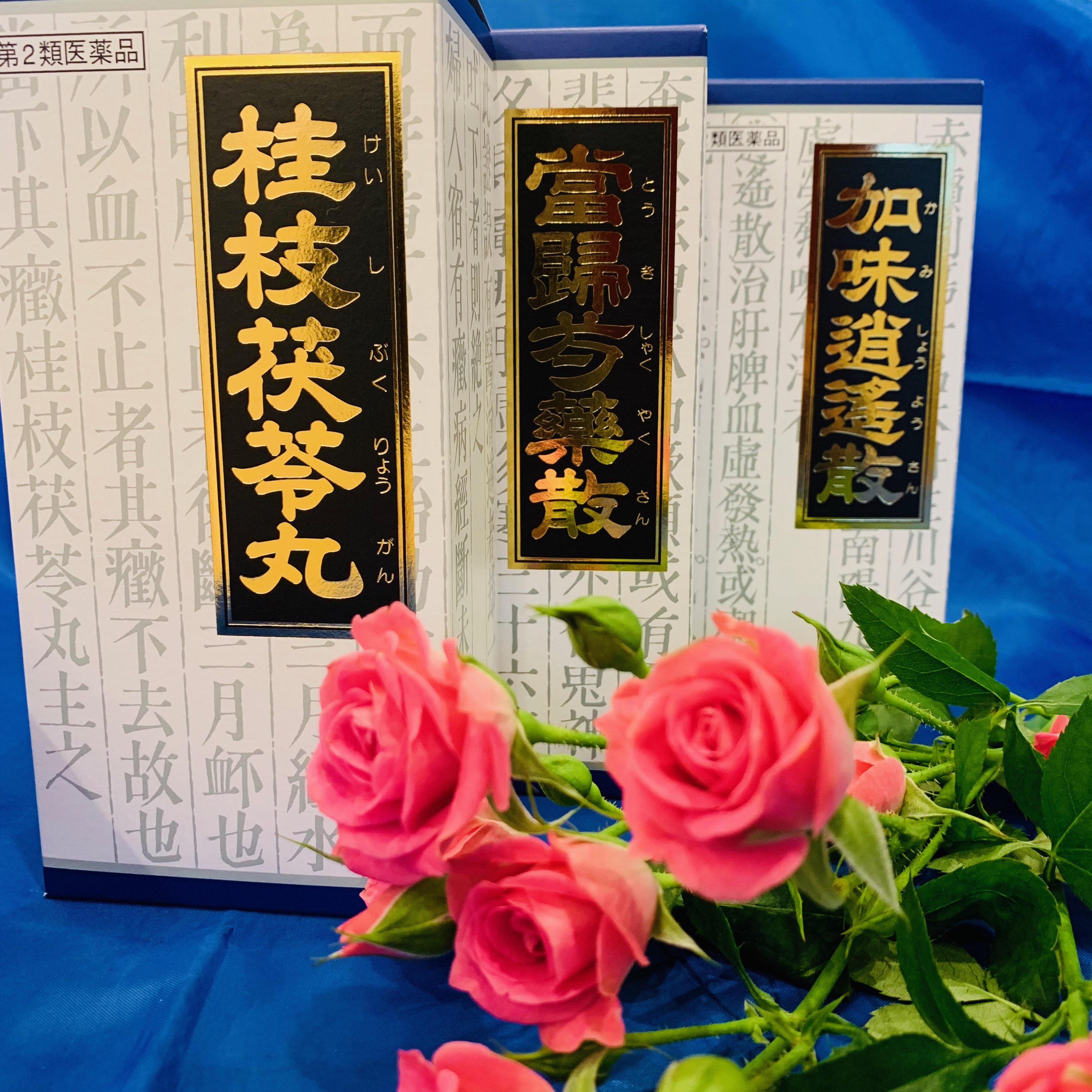

更年期障害の治療法:漢方薬

新薬が石油由来なのに対し、漢方薬は自然由来のものから抽出されたもの(生薬)です。

そして、効能別に複数の生薬を混ぜ合わせることで漢方薬は出来ています。生薬の特徴の一つに、精神的な症状にも効果を発揮するというのがあります。

この症状にはこの漢方薬、という縦割りの考え方もありますが、実際は人それぞれ合う漢方薬が異なり、単に症状から漢方薬を選ぶと副作用が出ることがありますので、注意が必要です。漢方薬は個人差が大きいので、できれば漢方医または中医学に精通した医師に診断してもらうことをお薦めします。

漢方薬は穏やかに効くというイメージが強いですが、実際は、その人に合えば即効で効きますし、合わなければいつまで経っても効きません。2ヶ月続けて効果が見られなければ、替えてみましょう。

<更年期に用いられる漢方薬三選>

先にも述べましたように、合う漢方薬は人それぞれ異なりますので、一般論として参考程度にとどめておいてください。

*当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

比較的体力が低下しており、冷え症で貧血気味の方に

*加味逍遥散(かみしょうようさん)

比較的虚弱で疲れやすく、不安・不眠など精神症状のある方に

*桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

体力中程度以上で、のぼせ傾向にあり、下腹部に違和感のある方に

更年期障害の治療法:向精神薬

身体的症状も辛いですが、精神的なことはなおさら辛いですよね。イライラや落ち込み、情緒不安定などの精神症状がある場合、気持ちは痛いほどわかりますが、手を出してほしくないのが、向精神薬です。

向精神薬には、睡眠導入剤(睡眠薬)や抗うつ剤などがありますが、これらのマイナス面は、依存性が強いことです。

いったん使い始めると、薬なしではいられなくなり、常習してしまいがちです。あくまでも一時的な対処法であることを理解し、根本原因の解決に目を向けることをお勧めします。

個人の考え方によるところになりますので、ご自身にとって最も良い方法を見つけるのが大切です。

更年期以降も注意!閉経後に発症しやすい病気とは?

更年期は人生の折り返し地点と言われます。

肉体はこれからも衰え続けます。どうしようもないことに気を取られていてはもったいない!ポジティブに受け入れてみましょう。

閉経後に発症しやすい病気

閉経後は女性ホルモンの減少によって、以下のような病気の発症の可能性が高くなります。

関節炎・関節リウマチ・骨粗しょう症・自律神経失調症・橋本病・高血圧症・高脂血症・糖尿病・動脈硬化症・脳梗塞・心筋梗塞・子宮体がん・卵巣がん・乳がん・大腸がん等

閉経後に気をつけること

閉経後は様々な病気に発症しやすくなりますが、これらはあくまで可能性の話です。

絶対なるというわけでは決してありませんので、必要以上に恐がる必要はありません。

繰り返しになりますが、そこに焦点を当てるのではなく、気分が良くなることに意識を向けるようにしましょう。

「そんなこと言ったって、ダンナが…子どもが…仕事が…私は現実に押しつぶされそう…」

それでも敢えて言います。

自分に意識を向け、少しずつでも良いので、気分が良くなる行動を起こしましょう。気分が良い状態でいれば、病気というネガティブな事柄に意識が向かなくなります。

素早く解消!閉経後のよくある悩みと疑問点を紹介!

私はセラピストとして、妊活、出産、産後、更年期、加齢にいたるまで、女性の一生をトータルでサポートしています。

今回は更年期前後、閉経後の女性から寄せられる様々なお悩みに対する回答をご紹介します。

Q 閉経はマイナス面しかないの?

A もちろんそんなことはありません。月のものが無くなって解放された気分を味わう女性は多いです。避妊せずに性生活が楽しめるのもプラス面の一つです。医学的にはまず、子宮筋腫が小さくなります。他にも子宮腺筋症や子宮内膜症などエストロゲン依存の病気に極めてなりにくくなります。

Q 閉経後は女性らしさが失われていくのでは?

A 閉経後であっても女性らしさを保っている方は大勢いらっしゃいます。ご自身の意識の持ちようで決まりますので、閉経後も女性であることを謳歌してください。

Q 閉経後の性生活はどうなるの?

A 女性ホルモンの減退により、一般的には以前のような性的欲求が低くなる傾向にありますが、逆に高くなる方もいらっしゃいます。性生活は精神面に大きく左右されるので、閉経だからということは意識されなくて大丈夫です。医学的には、腟の粘膜が薄くなって乾燥しやすくなるので、性交痛が出やすくなったり、生殖器全体の萎縮が見られ、以前のような満足が得られにくくなります。

Q 閉経後に月経が復活することはある?

A まれにあります。アロマセラピーや鍼灸などの施術を受け、ホルモン分泌を賦活(ふかつ)させることを行なった場合にあり得ます。ただし、出血が月経とは限らないので、不安な場合は婦人科を訪ねるのもいいでしょう。

Q 閉経後に女性ホルモンを増やす方法はある?

A そもそも人間は生物として子孫を残すための遺伝子情報が組み込まれています。つまり、子孫を残すために異性を求める本能が備わっているわけです。たとえ閉経しようとも本能がありますので、異性を求めることで女性ホルモンは賦活します。実際の男性にときめくのもいいですが、好きなアイドルに熱を上げるだけでもいいのです。つまり、想像力を働かせるだけで女性ホルモンは賦活し、外見まで輝くようになってきます。

更年期を軽やかに楽しく美しく暮らすためのヒント

世間では更年期に対するイメージがあまりいいものではありません。実際、更年期障害で悩まれている方も多くいらっしゃいます。

そんな方にいつもお薦めしているのが、「恋い慕うわよ(こひしたふわよ)」です。

こ=心地よい

ひ=惹かれる

し=しっくりくる

た=楽しい

ふ=腑に落ちる

わ=ワクワクする

よ=喜びを感じる

これはスピリチュアルカウンセラーで本を何冊も出版されている並木良和さんがいつも仰っている言葉です。どれか一つでも行動に移すと、更年期障害の症状が軽減することを目の当たりにしてきました。つまり、「自分にやさしくしてね」ということです。

そんなことで?と思われるかもしれませんが、とても重要な事です。

更年期にお薦め「アロマセラピー」

アロマセラピーは単なるリラクセーションと思われている方がまだまだ多いのですが、海外ではれっきとした代替医療です。日本でも最近はアロマセラピーを導入するクリニックも増えてきました。

ホルモンバランスを整えるのにはとても適したセラピーですので、とくに更年期の方にはお薦めです。

20代ではまだその効果が実感しにくいのですが、30代後半から40代〜60代にかけて、つまり加齢を実感している女性にはその効果を実感していただけると思います。

アロマセラピーにはいくつか方法があり、中でも心と体に最も効果的とされるのが、アロマトリートメントです。アロマトリートメントとは、症状に合わせて調合したアロマオイルを、身体全体または部分的に塗布していく方法です。アロマオイルの元となる精油には、さまざまな効果効能があることが科学的に証明されており、フランスなどでは医師が精油を処方するくらいです。

一度受けると、やみつきになる方も少なくないアロマトリートメントですが、最近では認知症の改善にも取り入れられるほど、心と身体の両方に効果がある事が証明されています。更年期を軽やかに生きるためにも、アロマセラピーをお薦めします。

まとめ

ホルモンバランスが変化する節目が人生にはいくつかあり、更年期はそのうちの一つです。更年期は人生の折り返し地点です。若い時には感じなかったけど、この年になると感じる様々な変化に、気持ちが揺さぶられることもあるでしょう。

経験者としてアドバイスできることは、とにかく深刻にならない、薬に頼りきらない、できれば頼らない。

終わりは必ず来るのですから「恋い慕うわよ」でいきましょう。

この記事を読んだ人は下記の記事も読んでいます

老け顔解消の決定版!おすすめのメイクや髪型、顔のストレッチまで解説

ときめきが大切?更年期女性と女性ホルモンの関係を解説

若さの秘訣は若返りホルモン!生活習慣の改善で増やせます!

そもそもホルモンとはなんでしょう?

皆さんがよく耳にする「ホルモン」は、脳などの指令を受けて分泌され、血液によって全身に運ばれる化学物質のことです。

人間の健康維持のために必要な様々な機能を調節する働きがあります。

また、これらはごく微量でも効果を発揮することができます。例えばスプーン1杯の「ホルモン」を、水がいっぱいにはった50mプールの中でかき混ぜても効果があると言われるほどです。

皆さんがよく耳にする身近なホルモンの一つであるインスリンは、血糖値を下げる働きがあり膵臓から分泌されます。また、交感神経が高まると分泌されるアドレナリンもホルモンの一つです。

他には脳下垂体、甲状腺、副甲状腺、副じん、すい臓、生殖腺など、私たちの体内のあちこちで違ったホルモンが100種類以上分泌されています。

私たちの体内バランスは、ホルモンが必要な時期に必要な量が作られることにより、保たれます。また分泌量が多すぎても、少なすぎても良くないため、絶妙なバランスが重要となっています。

そのため更年期に感じる不快な症状は、閉経前後に卵巣の機能が急に低下し、女性ホルモンの分泌が少なくなりホルモンの分泌量のバランスが崩れることが主な原因であることが多いです。

実はホルモンには2種類あります!女性ホルモンの役割

女性ホルモンには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)と呼ばれる2つのホルモンがあり、両方とも脳の視床下部から指令を受けることで卵巣から分泌されます。

月経や排卵のみならず基礎体温もこの2種類のホルモンにコントロールされています。

エストロゲンとプロゲステロンのそれぞれ働きとは?

エストロゲンとプロゲステロンは、それぞれ全く違う働きをしています。

エストロゲン(卵胞ホルモン)の働き

受精卵を迎える為に子宮内膜を厚くする

子宮筋の肥大化及びオキシトシンに対する反応を高める

頸管粘液の分泌を高める

髪の毛や肌を艶やかに保つ

前向きな気分の源と呼ばれる情報伝達物質「セロトニン」の生成に影響を及ぼす

プロゲステロン(黄体ホルモン)の働き

受精卵が育ちやすいように子宮内膜を柔らかく整える

乳腺分泌腺の働きを促す

基礎体温を上昇させる

食欲を増進させる

女性ホルモンの分泌量で変化する病気のリスク

女性はライフステージによってエストロゲンの分泌量が大きく変化します。ライフステージ別の身体変化及び性周期の特長をご紹介します。

1.思春期(10歳 ~ 18歳)

初潮を経験し、性成熟期に向かってエストロゲンの分泌が盛んになります。これとともに、第二次性徴(性的に成熟する過程で男女の形態の差が生じる、乳房の発達、陰毛が生えてくる、初潮など)が現れ、初潮を迎えます。しかし初潮がきても、排卵周期が安定していないため、不正性器出血があります。この時期にみられる病的症状として、※原発性月経困難症があげられます。主な特徴は、月経の初日や2日目に症状が強く、陣痛のような強い痛みが伴います。

ひどい人は、卒倒してしまう人がいるほどです。

※原発性月経困難症とは、機能性、本態性、あるいは内因性月経困難症とも呼ばれています。器質的疾患(子宮内膜症や子宮筋腫など)によらないもので、思春期や10代後半、20代前半に多く見られます。初経後まもなくは無排卵のことが多いため、月経困難症は認められないことが多いです。経血を排出するための子宮平滑筋過攣縮による疼痛と言われています。

2.性成熟期(18歳頃~40代前半)

排卵周期が確立され、正常な月経周期になります。排卵を中心に規則正しい周期で月経が繰り返されます。卵巣からエストロゲンおよびプロゲステロンが周期的に分泌されます。この時期に妊娠・分娩・授乳などによる特異的な内分泌環境が形成されます。

性周期に伴う病気は以下が挙げられます。

月経前の様々な不調(PMS・PMDD)

PMSは、月経前症候群とも呼ばれます。

月経周期の黄体期に繰り返し出現し、身体的、精神的、あるいは行動的症候により、対人関係や日常生活が障害されるものと定義されています。PMDDとは、PMSと比較してより重度の精神症状が現れます。性成熟期に多いと考えられています。

黄体期になると様々な精神症状や身体症状が出現することから、内分泌環境の変化と考えられていますが、エストロゲン、プロゲステロンの血中濃度は正常なことが多く、未だに詳しいことはわかっていません。

集中力・作業効率の低下によって、「いつもの仕事ができなくなる」「誰とも会いたくない、話したくないと感じる」など、本人の社会的な行動にも影響を与えます。そのため、月経を経験する女性の「QOL(Quality of Life:生活の質)」に大きく関わる問題ですが、疾患としての認知度はまだ十分とはいえない状況です。

月経困難症

思春期と同様に、月経による病的症状として月経困難症があげられます。

症状の感じ方は人それぞれで、実際に症状が出ていても実感がない人もいます。その為、同じ職場でも同性の視線が気になって痛みを我慢して出勤する女性が多く見られます。「もうすぐ月経がはじまるんだ」「今月も卵巣が元気に働いている」と楽観的に捉える思考が大切です。

月経困難症は病気が原因となって引き起こされている、器質性月経困難症である可能性があります。主な特徴としては月経の4~5日前から月経後まで痛みが続きます。不快な症状が日常生活に悪影響を及ぼしている場合は、一人で我慢せず婦人科受診をお勧めします。

子宮内膜症

月経があることで生じる病的症状として、子宮内膜症もあげられます。

本来ならば子宮の内側にある子宮内膜組織が、子宮の内側以外の場所(腹膜や卵巣など)で発症し、増殖する病気です。

放っておくと炎症や周辺組織との癒着を引き起こし、様々な痛みの症状が現れます。3.更年期(40代半ば~50代半ば)

卵巣機能が衰退、消失へと向かいます。排卵周期が損なわれ、エストロゲンの産生・分泌が次第に減少していきます。最終的には卵巣機能が停止し、閉経に至ります。卵巣機能の衰退により、子宮内膜の不規則な働きにより不正出血を繰り返す、「更年期出血」が起こります。

卵巣機能の低下で女性ホルモンの分泌量が減少すると、脳の視床下部がパニックを引き起こし、全身のあらゆる箇所で不調が起こります。この更年期の不調を更年期症状といいます。この時期に見られる身体症状・精神症状は他の項で詳しく説明しています。

更年期症状はエストロゲンの減少だけでなく、仕事や家庭環境の変化に伴うストレスやご自身の性格などが複雑に関与するため個人差が見られます。

女性ホルモンと生理周期との深い関係性について

1ヶ月の間に、エストロゲンとプロゲステロンは排卵を機におよそ25〜28日周期で分泌されることで、妊娠の準備とリセットを繰り返します。これが生理と呼ばれる現象です。

分泌される女性ホルモンの種類や活動によって、生理周期は大きく以下の4つに分けることができます。

月経期(生理開始初日から約5日)

排卵後2週間経過しても妊娠が成立しないと、エストロゲンとプロゲステロンが退縮し、ホルモンの分泌が止まります。

その結果、厚くなった子宮内膜は剥がれて対外に血液と共に排出されます。これが月経です。月経が始まると、また新しい卵子が選ばれ、次の排卵に向けての準備が始まります。

正常な出血日数は3〜7日と言われています。

卵胞期(生理開始約6日から約12日)

卵巣からその月の卵子が選ばれ、卵子の周囲に卵胞という袋ができます。

そして卵胞からエストロゲンが分泌され、受精卵を迎える為に子宮内膜を厚くすることで、排卵と受精に備えます。

1ヶ月の中で心と体のバランスがよく、肌の調子もよく最も好調な期間と言われることがあります。

排卵期(生理開始約13日から約16日)

卵胞が成熟しエストロゲンの分泌量と子宮内膜の厚さが十分になると、脳からの指令によって卵胞が破裂します。

卵巣から飛び出した卵子は、卵管采に吸い上げられます。

精子と出会い受精すると子宮内に移動し、精子が子宮内膜に着床すれば妊娠が成立します。

受精しない場合、卵子はそのまま消えてしまいます。

黄体期(生理開始約17日から次の月経開始日まで)

排卵後の卵胞は黄体に変化し、プロゲステロンが分泌されることで子宮内膜が厚くなり、妊娠への準備に入ります。

プロゲステロンは脳の体温中枢に作用を及ぼすため、基礎体温を上げる働きがあります。

このため、排卵後は体温が約0.3〜0.6℃程度上昇します。

また黄体期は、イライラしたり身体がむくんだり、眠れなかったり、頭痛や腹痛を感じたりすることがあります。

女性ホルモンの嬉しい働きとは?

エストロゲンは血液を介して、乳腺や子宮内膜などのエストロゲン標的臓器に運ばれて作用を発揮します。これを内分泌作用といいます。

この他にも脂質代謝(肝臓での※TG合成)、骨作用(骨量の増加・骨端の閉鎖)・心血管作用(抗動脈硬化)や脳神経作用(認知性の向上)の代謝ホルモンとして広範囲に渡って生理作用を促します。

エストロゲンが私たちにもたらす影響は以下の通りです。

● 女性らしい身体を作る基礎体温を下げる

● 自律神経を整える

● 骨密度を高め骨を丈夫にする

● コレステロールを正常化させる

● 動脈硬化を抑制する

※TG合成:タンパク質は体内に入るとアミノ酸に分解されます。このアミノ酸がグルコース(糖質)となり、肝臓で中性脂肪となります。アミノ酸は、筋肉、骨、髪、臓器など体を作ることに使われます。

体中の脂肪細胞に蓄積された中性脂肪は、エネルギーとして使われる時を待ちます。しかし簡単に食べ物が手に入り、エネルギー源が過剰になった今の時代は、このシステムが逆に生命を脅かすことになってしまったのです。

中性脂肪は体に欠かせないものですが、現代の食生活では過剰になりすぎ、脂肪肝やメタボリックシンドロームの原因となります。

女性ホルモンが乱れる理由

生理が遅れたり、生理前の不調や気分の浮き沈みなどは、女性ホルモンの乱れが原因になることがあります。

女性ホルモンの乱れは、ストレスや生活習慣が大きく関わっているので適切なケアが大切になってきます。

<女性ホルモンが乱れる原因>

•過度なストレスを感じる仕事環境

•高カロリー高タンパクの食事

•化学物質や薬の乱用

•大気汚染

•喫煙・過度な飲酒

•生活習慣の乱れ

ストレスは、脳の中にある大脳辺縁系の扁桃体という部分で感じます。同様に女性ホルモンの分泌をコントロールする視床下部も、脳の大脳辺縁系の支配下にあります。よって大脳辺縁系がストレスを感じると、それが視床下部に伝わり、ホルモンの分泌にも大きく影響を与えます。

これらストレスの影響でホルモンの分泌量に変化が起こると、ホルモンバランスを崩しやすくなり、心と体の不調を感じやすくなります。

また栄養不足や睡眠不足は、妊娠に相応しい体ではないと脳が察知し、エストロゲンの分泌を抑えることがあります。

女性ホルモンの減少と更年期は関係ある?

加齢に伴いエストロゲンは減少する傾向にあります。一般的に、20代後半にエストロゲン分泌量は約200〜300pg/ml(1兆分の1g)となり、ピーク時を迎えます。35歳を過ぎる頃から少しずつ卵巣の機能が衰え、女性ホルモンの分泌量も減少してきます。

閉経を迎える頃には急激なホルモン分泌の低下により、心と体の不調を感じるようになります。

閉経前の5年間と閉経後の5年間を併せた10年間を「更年期」といいます。

更年期に現れるさまざまな症状の中で他の病気に伴わないものを「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障をきたす状態を「更年期障害」と言います。

※閉経とは

卵巣の活動性が次第に消失し月経が来ない状態が12か月以上続くといった現象が起こり、月経が永久に終了した状態をいいます。

日本人の平均閉経年齢は約50歳ですが、個人差が大きく、早い人では40歳台前半、遅い人では50歳台後半に閉経を迎えます。

更年期症状とその要因

更年期症状として、以下のような症状が全身に現れます。

全身に現れる更年期症状

脳・中枢神経系→物忘れ・うつ

循環器(心臓血管系)→心血管疾患のリスク増加

血管壁→動脈硬化・心臓病

脂質代謝→コレステロール・中性脂肪の増加

乳房→萎縮

皮膚→萎縮・色素沈着

骨→骨量低下・骨折を招く背骨のまがり・骨折しやすくなる・顔のたるみ

生殖期→性器の萎縮・性交痛・排尿障害・子宮脱

更年期症状の発現に関与する様々な因子

加齢やエストロゲンの欠乏といった身体的因子

仕事や家庭環境などに起因する社会的因子

性格などに由来する心理的因子

※公益社団法人 日本産科婦人科学会参照

更年期の女性の心身の変化と生活への影響

40歳を過ぎたころから、エストロゲンの分泌量は急激に低下し、それに伴って更年期症状が起こり始めます。自律神経失調を中心とした不定愁訴が多くみられます。

閉経を迎えることで、大きな喪失体験を経験する女性は少なくありません。

更年期の女性は、閉経を老化現象と感じ、若くない自分を認めざるを得ない心理状態に置かれることがあります。

また、更年期の症状と同時に子どもの成長と独立、夫の定年、親の加齢による病気や死、仕事場での責任の増加などの変化に直面することで不安を抱えてしまう女性は多いです。

この負担はとても大きく、アンケートよると2人に1人が更年期症状を理由に「昇進を辞退したことがある」という結果が報告されているほどです。※https://hgpi.org/wp-content/uploads/1b0a5e05061baa3441756a25b2a4786c.pdf

若くても更年期に似た症状が出る?若い世代の更年期様症状

20〜30代の女性の中でも、手足の冷えや、頭痛、肩こり、不眠など、更年期と似た症状に悩んでいる方がいます。

その多くは、無理なダイエットや不規則な生活、働きすぎ、複雑な人間関係のストレスなどによる自律神経の乱れによって引き起こされています。ストレスによる自律神経の乱れは、一時的にホルモンバランスを崩します。

他にも、バセドウ病や橋本病など甲状腺の病気を発症している場合も、更年期障害と似た症状が起こります。

更年期症状をセルフチェックしてみよう!

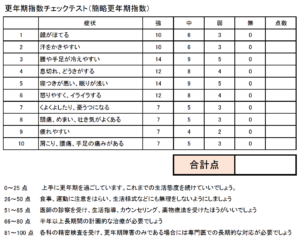

自分で更年期症状が出ているのか、また治療が必要かどうかをチェックすることができます。

これはNPO法人更年期と加齢のヘルスケア理事長の小山医師が作成された「簡略更年期指数(Simplified Menopausal Index: SMI)」では、人によって異なる感じ方や症状の更年期症状を数字で表し、診察や治療に結びつけるチェック表です。

SMIを用いたチェックの仕方をご紹介します。

更年期症状のチェック方法

ご自身の当てはまる症状と程度に印をつけて、合計点を計算してください。

そして、その点数に対する評価をチェックしてください。

病院で行う更年期症状の治療方法

更年期症状の治療を希望される方には、以下のような選択肢があります。

1.カウンセリングを伴う心理療法

2.食事療法

3.運動療法

4.薬物療法

a・ホルモン療法

b・漢方療法

c・抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬など

更年期世代の女性が訴える不定愁訴は内容が様々で、いつも同じ症状ではないため頻繁なチェックアップが必要です。

セルフでできる女性ホルモンを維持・増やす方法!

そもそも、エストロゲンを増やすことはできるのでしょうか?

残念ながらエストロゲンの分泌量は年齢とともに減少します。

しかし、更年期症状を正しく理解し、正解な情報を入手して正しい判断基準を身につけることで、心理的な不安を取り除くことはできます。

また、更年期症状は、ストレスや生活習慣に要因があるため、生活習慣を改善する事で、ホルモンの減少を穏やかにすることができます。

女性ホルモンの減少を穏やかにする生活習慣

1.喫煙・飲酒習慣の改善

2.規則正しい食習慣と栄養管理

3.定期的な運動

4.毎日の睡眠環境を整える

5.自分なりのストレス解消法を見つける

例:アロマセラピーやヨガやピラティスなど呼吸を意識して自律神経のバランスを整える

上記のような生活習慣の改善だけでなく「自分だけが更年期症状で悩んでいる」というようなネガティブな感情を取り除くため、セラピーセッションなど安心できるコミュニティに参加することもよいでしょう。

更年期世代は生活習慣にも注意すべき年齢に差し掛かります。更年期はあなた自身の身体のメンテナンス期間とポジティブに考えるようにしましょう。更年期は女性なら誰もが通る道です。

恋すると女性ホルモンが増えるって本当?

淡い恋ごころから激しい恋ごころでも、女性は相手への思いがあって行動をおこすと言われています。

これは高齢者においても言えることです。好きな相手ができれば化粧をしたり、おしゃれをし、活動への意欲が高まります。

薬剤師の筆者は、日頃出入りしている高齢者施設の職員の方からこのような話を伺うと「女性はいくつになっても可愛いね」と微笑ましく感じます。

「恋をするとエストロゲンの分泌が高まり綺麗になるんでしょ」と講演会で質問を受けますが、残念ながら筆者はそれを示すデータを探せていないので、「はい」とも「いいえ」ともお答えできません。

しかし、恋をすることで、前向きな姿勢を持ち、活動的になることは、先ほどの高齢者の方から生きていく上で大切なことだと教えられました。

また毎日鏡を見ることで自分の小さな変化に気がつくこともあるでしょう。

一方で恋をすると、それが叶わないことや突然の別れも訪れます。一転して心身の不調を招く恐れもあります。

パートナーがいれば、互いに思いやり、会話のある、触れ合える関係を維持し、パートナーがいなければ、心ときめかす「感動のある生活」を維持できるように意識してすごすことが、大切ではないでしょうか。

更年期は女性なら誰もが通る道です。身体的にも精神的にも、さらに家庭や仕事など変化を感じる時期だからこそ、女性ホルモンについて正しく理解し、準備をして自分でケアをしていくことが重要です。

まだ更年期前の女性は、これらの情報を知っておくことで、今後どのような人生設計を描いていくかにとても役に立ちます。健康に美しく生きていくために、是非、女性ホルモンを味方につけてください。

本記事を読んだ人におすすめの記事

髪質変化は女性ホルモンが原因?エストロゲンが増えるカンタン習慣3選

女性ホルモンと薄毛は関係ある?おすすめの女性用育毛シャンプーとは

そもそも更年期とは

そもそも、「更年期」とは何なのでしょうか?

月経が始まる頃を「思春期」と呼ぶのに対して、閉経を迎える前後5年、合計約10年間は「更年期」と呼ばれています。この時期は個人差があり、また更年期の症状も人によってさまざまなのですが、よく見られる症状として下記のものがあります。

・倦怠感や疲れやすさ

・頭痛や腰痛、肩こり

・めまいやのぼせ、ホットフラッシュ、過度な発汗

・イライラや不安、憂鬱

・不眠

など

更年期には卵巣の機能が低下し、卵胞の数が減少します。

一般的には、排卵が無くなることで女性ホルモンが減少し更年期症状が起こると考えられています。

女性ホルモンには、エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があり、更年期症状には特にこのエストロゲンの減少が大きく影響していると言われています。

エストロゲンは、骨を強くしたり、コレステロールの生合成や血管収縮に関わったりと様々な働きがあり、そのエストロゲンが減少することが、更年期の女性の心身に変化をもたらしていると言われています。

キレイになるって本当?女性ホルモンの働き

女性ホルモンには、先ほどお伝えしたエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2種類があります。エストロゲンには、先に挙げた作用の他にも、次のような作用があります。

・受精卵が着床しやすいように子宮内膜を厚くする

・精子が子宮に入りやすいように子宮頚管粘液の分泌を促す

・妊娠を維持させるために子宮への血流量を増やしたり、乳管を発達させて母乳を作る準備をする

・基礎体温を下げる

・代謝を促す

・皮下脂肪の生成を抑える

・コラーゲンやヒアルロン酸などの生成を促し、肌や髪を艶やかにする

・気持ちを明るくする

・記憶力を高める

など

その他、妊娠出産に関わる働き以外にも400以上もの様々な働きがあるとされています。

エストロゲンは、男性を惹きつけ子どもを授かるために、女性を魅力的にする作用があるのです。それが、エストロゲンが美しくなるホルモンとして、多くの女性から歓迎される由縁でしょう。

それに対して、プロゲステロンには主に次のような作用があります。

・受精卵の着床に備えて子宮内膜の表面を整える

・妊娠のための栄養や水分を蓄える

・体温を上げる

・食欲を増す

・乳腺を発達させる

・血糖値を正常化する

・眠くなる

・イライラする

など

プロゲステロンは、妊娠を助け、継続すると同時に、眠気やイライラ、むくみ、肌のトラブルなどを引き起こすため、敬遠されがちです。ですが、エストロゲンが増えすぎることで起こるリスクを抑えるという、とても大事な役割もあります。

このように、女性の健康を保つために、どちらのホルモンにも偏ることなく、周期的にバランスよく分泌されることが重要なのです。 毎月の生理が維持されている間は、これらのホルモンが絶妙なバランスを保ち、女性ホルモンは分泌されています。

ときめきによって、女性ホルモンは増えるのか

突然ですが、あなたは最近ときめいていますか?

「今さら、主人にはときめかないし」

「最近、すっかりご無沙汰で」

という声も、ちらほらと聞こえてきそうですが。

実は、ときめくことと女性ホルモンには大きく関連があるのです。

人によって、ときめくものは様々でしょうが、誰でもすぐに思い浮かぶのが恋をすることでしょう。実際に恋をして、肌艶が良くなったり、女性らしいくびれを帯びた身体になったり、気分が上向いたりといった体験をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

それは、相手から好かれるためにメイクを研究したり、ダイエットをしたり、服装や髪型に気を配ったこともあるかもしれません。しかし、女性が恋をすることで、オキシトシンやゴナドトロピンなどのホルモンの量が増え、テストステロンが少なくなることが、様々な研究から明らかになっています。

ゴナドトロピンは、性腺刺激ホルモンと呼ばれ、女性ホルモンの分泌を促します。ですので、恋をしてときめくことで、結果的に女性ホルモンの量が増えると言えるでしょう。

また、性行為を頻繁に行っている女性は、そうでない女性に比べて女性ホルモンの濃度が高いことも報告されています。

ときめきを自分で作る5つの工夫

結婚をされていたり、出会いがなかったり、皆さんがすぐに恋愛ができる状況ではないかもしれません。実際に、更年期の女性は、子育て、介護、仕事と家庭の両立など、とても忙しく、恋愛する心の余裕が持てないことが多いものです。そこで、そのような方にも気軽にできる方法をいくつかお伝えしましょう。

恋愛漫画や恋愛小説を読んだり、恋愛ドラマや映画を鑑賞する

実際には恋愛できなくても、小説や映画に感情移入することで、ときめきを感じることができます。お気に入りの俳優や男性アイドルを見つけることも、ときめきを増やす秘訣です。

ネイルやおしゃれを楽しむ

月に何日か決めて、女性にしかできないおしゃれを楽しみましょう。いつもパンツルックの方は、この日だけはスカートに挑戦してみてはいかがでしょうか?忙しい生活の中で、ご自分のために時間を割くことは自己愛を高めることにも繋がりますし、実際に女性としての魅力が高まり、素敵な出逢いを呼び込む可能性も拡がります。

男性の多い場所へ出かける

バーやカフェ、イベントなど、積極的に男性の多い場所に出掛けるというのも一つの方法です。いつもと違うシチュエーションというだけでもドキドキする方もいらっしゃるでしょう。また、男性の目を意識するということも、女性ホルモンの活性化に繋がります。

スキンシップ

犬や猫などのペットや動物、お子さんとのスキンシップもときめきを増やしますが、できれば異性とのスキンシップが効果的です。職場に男性がいれば、肩や腕など軽くタッチしてみることで、異性として意識し、ドキドキが得られそうです。

男性に話しかける

あえて男性の駅員さんや店員さんに話しかけてみるのも良いでしょう。男性美容師さんにヘアカットしてもらうのも、距離が近いのでドキドキして胸がときめくきっかけになりそうです。

その他の女性ホルモンを増やす方法

先ほどお伝えしたように、毎月の生理が維持されている間は、多種多様なホルモンが絶妙なバランスを保つことで、女性ホルモンは分泌されています。そして、その分泌量は、一生でわずかティースプーン一杯程度だと言われています。ですから、ほんの少しバランスが崩れただけで女性の心身に大きく影響してしまうのです。

女性ホルモンを出すよう一番初めに指令を伝える視床下部は、自律神経の調節を行っているので、その自律神経が狂うと、ホルモン分泌にも影響が及びます。そのため、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動とリラックス、深い呼吸、規則正しい生活リズムといった自律神経を整える生活が、ホルモン分泌を整えることに繋がります。

更年期症状が日常生活に支障が出るほど重い場合は更年期障害と呼ばれ、前述の女性ホルモンの減少だけでなく、心理的要因や仕事や家族関係などの環境要因が重なることで生じると考えられています。

そのため、過労やストレスをため込みすぎないことも、更年期を心地よく過ごすために重要なポイントになります。そこで、女性ホルモンのバランスを整える工夫をいくつかお伝えします。

湯舟につかる

疲れが溜まっているときほど、シャワーで済ませずに湯船につかり、早めに就寝しましょう。

コップ一杯のお水を飲み、湯船に浸かることで血行が促進され、体内の疲労物質や老廃物が排出されやすくなります。

また、眠る30分前にストレッチや深呼吸を行うことで、一度上がった体温が下がるタイミングで心地よく睡眠に入ることができます。

質のよい睡眠をとる

明るすぎる照明は交感神経を優位にし、睡眠の質を下げますので、できれば就寝2時間前からはスマホやパソコン、テレビなどの強い光は避け、間接照明で過ごしましょう。

ストレス発散をする

ストレスを感じたら無理しすぎないようにしましょう。

カラオケや趣味の時間を取って発散したり、気心の知れた友達とおしゃべりするなどして、できるだけ早めに解消するように心がけることがおすすめです。

適度な運動をする

運動も女性ホルモンを自然に増やすためにとても有効な方法です。

運動することで、筋肉からデヒドロエピアンドステロン(DHEA)が分泌され、これがテストステロン(男性ホルモン)やエストロゲン(女性ホルモン)に代謝されていきます。

行うものは、エアロビクスやジョギングなどの無酸素運動ではなく、ウォーキングやスクワットなどの有酸素運動で充分です。

適度に身体を動かすことは、ストレスの解消にもなりますし、筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、ホルモン分泌が促されるなど、よりよい循環が生まれます。

女性ホルモンが増えすぎることの危険性

ここまで、女性ホルモンを増やす様々な方法についてお伝えしてきましたが、実は、女性ホルモンであるエストロゲンが増えすぎることで生じる危険性もあります。

エストロゲンは卵巣だけでなく、副腎や肝臓、末梢の脂肪組織でも作られています。ですので、それまで卵巣で大量に消費されていたエストロゲンが、閉経後に消費されなくなることで、副腎や肝臓、末端の脂肪組織で過剰になり、炎症をもたらして更年期症状を引き起こしているとも考えられるのです。局所での炎症である肩こりや腰痛、手指のこわばりなどはその代表的なものでしょう。

エストロゲンの分泌が増えると、排卵が促されますが、エストロゲンは、卵胞膜に炎症を起こすことで、卵子が卵胞から飛び出しやすくしているのです。排卵に伴い一旦減少したエストロゲンは、生理前に少し増加し、ここでもわずかな炎症を起こすことで子宮内膜が剥がれ落ちるのを助けます。

つまり、エストロゲンには、男性を惹きつける女性らしい魅力的な身体を作り、気持ちを明るくするというポジティブな作用の他に、炎症をもたらす作用もあるのです。卵巣で使われずに余ったエストロゲンは、体内の関節や臓器に炎症をもたらし、細胞を損傷し、新たな病気を生み出します。

ですので、女性ホルモンを増やすために、女性ホルモンに類似した成分を含む食材やサプリメントを長期的に摂取することはお勧めいたしません。

ときめきを増やしたり、適度な運動や入浴、生活習慣を整えることで、健康的に更年期を乗り切っていきましょう!

その他の女性の疑問や悩みを解決

老け顔解消の決定版!おすすめのメイクや髪型、顔のストレッチまで解説

更年期に関する疑問を解消!閉経の前後で女性はどう変わる?

若さの秘訣は若返りホルモン!生活習慣の改善で増やせます!

(参考)

「Romantic Love and Reproductive Hormones in Women」 International Journal of Environmental Research and Public Health 2019,16(21)

「Hormonal changes in new lovers and long-term partners」Edit 46 Blind date

「Sexual activity, endogenous reproductive hormones and ovulation in premenopausal women」 Hormones and Behavior Volume 66, Issue 2, July 2014, Pages 330-338)

こんにちは。ハンドビューティーコンサルタントの横山美穂です。

私は今、50代の半ばですが、40代を過ぎた頃から手肌の老化がとても気になるようになってきました。症状は、しわや血管の浮きが目立つようになり、ハリがなくなったように感じました。手の関節もゴツゴツしてきて太くなり、見るのもつらく、コンプレックスのかたまりでした。

そんな時、手の老化について勉強するようになり、私のような更年期世代の女性は、正しいケアをしていなければ、手の老化が加速する事を知りました。

ハンドケアと言うと皆さん思い浮かべるのがハンドクリームを塗ったり、マッサージだと思います。もちろんそういったケアも大切ですが、実は更年期前後の手の老化症状には、食事や生活習慣など体の内側からのケアが必要だったのです。

更年期で手が老化するワケ

更年期とは、40代後半から50代にかけての閉経前後におきる身体の変化で、卵巣機能が低下し、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌量が急速に低下します。

個人差はありますが、ホルモンのバランスが崩れて、心身にもさまざまな不調があらわれ、手の老化症状も出てきます。

このため、肌がさらに乾燥して、ハリと弾力が失なわれ、しわやたるみを引き起こしてしまい、血管の浮きや、関節のゴツゴツが目立ってきてしまいます。

更年期から進む手の老化への対策

更年期前後の手の老化に対しては、ハンドクリームなど外的な対策だけでは足りません。身体の中からケアすることがとても重要です。

その基本的な対策を見ていきましょう。

適切な食事

積極的に取り入れたい食材と栄養素をご紹介します。

- 大豆食品

積極的に取り入れたい食材は、女性ホルモンと似た働きをする成分の大豆イソフラボンが多く含まれる大豆食品です。豆腐・豆乳・納豆など。

大豆は食物繊維やオリゴ糖も多く含み、加齢と共に乱れがちな腸内環境を整えてくれて、骨を丈夫にするカルシウムも豊富なのです。たんぱく質や、ミネラル・ビタミンの含有量も多いので、女性には嬉しい食品ですね。

また、大豆イソフラボンはポリフェノールの一種で、分子構造が女性ホルモンのエストロゲンとよく似ています。毎日の食卓に、取り入れていきましょう。

- 亜鉛を含む食材

女性ホルモンの分泌を活性化させ、手肌のきめやハリにアプローチします。

貧血の改善にもつながり、幸せホルモンのセロトニンの合成も促すので、気持ちも安定し、女性に優しい栄養素です。

亜鉛を多く含む食材:牡蠣・牛肉・鶏肉・卵・うなぎ・ごま・のり・ワカメ・昆布・白米・チーズ・きなこ・ココア・抹茶・ブロッコリー・レバーなどに多く含まれます。

- 乳酸菌が摂れる食品

腸内環境を良くして、(腸内フローラ)免疫力の向上や自律神経の調節につながるため、女性ホルモンのバランスを整えるサポートとして働きます。

乳酸菌を多く含む食材:ヨーグルト・ぬか漬け・奈良漬・粕漬け・キムチ

- ナッツ類

アーモンドなどのナッツ類には、若返りビタミンと呼ばれるビタミンEが豊富に含まれています。ビタミンEは、卵巣に働きかけ、女性ホルモンの分泌をコントロールしてくれる作用があります。

ビタミンE以外にも、ポリフェノールや不飽和脂肪酸、カルシウム、鉄分、マグネシウム、亜鉛などのミネラルや食物繊維が含まれています。

適度な運動

運動は、代謝を上げて脂肪を燃焼させ、女性ホルモンの分泌を促進して身体のバランスを整えます。また自律神経を活性させる働きがありますし、骨を丈夫にするなど、大きな効果を発揮します。

外に出るのもおっくうな時でも、ストレス解消にもなりますので、リズミカルな軽い運動や、ストレッチなどを楽しく続け、少しでも体を動かしましょう。

質のよい睡眠

睡眠不足は、女性ホルモンの分泌を妨げ、分泌リズムも悪くなります。また成長ホルモンの分泌にも影響するため、新陳代謝が遅くなり、肌もくすんできてしまいます。

質の良い睡眠を得るためのコツは、夕食は早めに済ませ、(寝る3時間目くらい)

入浴は寝る1時間~2時間前に、38度程度のぬるま湯で20分ほど湯船につかって体を温めるとリラックスして副交感神経が優位になり、寝つきを良くします。

寝る前は、テレビ、スマホ、パソコンは控えて、ブルーライトをなるべく浴びないようにしましょう。ブルーライトは脳を刺激し、体を興奮状態にするからです。

できれば、寝室の照明は間接照明にするなど、白い光を控えると、ここちよい眠りにつけるでしょう。

サプリメントの力も借りる

必要な栄養をいつも摂れれば理想ですが、難しい時はサプリメントの力を借りるのも一つの方法です。

コラーゲンを摂取することにより、アミノ酸に分解され、血管を通して全身に送られます。必要に応じて肌や骨、関節、髪などを生み出す材料として活用されます。

コラーゲンは、サプリメントで摂ったほうがよく、白身魚皮から抽出した低分子化された高品質なものがおススメで、ビタミンCと一緒に飲むと吸収率がいいです。

ストレスを溜めずポジティブ思考に。好きなこと、ときめきを忘れない。

現代人は、忙しい日常に追われ、対人関係に悩んだりとストレス社会ではありますが、

あまり考えすぎず、なんとかなるさ!と明るく前向きに物事をとらえるようにして、自分の好きな趣味や、おいしいものを食べたり、友人とおしゃべりしたりと、自分なりのストレス発散法をいくつか見つけておくのもいいとおもいます。

更年期といわれる、約10年間は初めて起こる自分の体や手の老化の変化に驚き、敏感になり、つらいこともあるかもしれませんか、それはいつか必ず通り過ぎます。

年齢にとらわれず、年を重ねたからこその美しさもあると思うのです。

今の自分も愛し、受け止めて、その時にできる対策をしっかり行うことによって、状態は改善されますので、何の心配もいりません。

ぜひ、まずは今回お伝えした内容を実行してみていただき、体調を整えて、目の前の手を慈しむことから、はじめてみてください。

手から元気を!!美しさを!!

女性ホルモンは増やすことができる思いますか?

こんにちは!女性の内外面の美しさと魅力を惹き出すカウンセラー麻井聖子です。

加齢と共に女性ホルモンが減少していくのは自然なことです。

女性にとって女性ホルモンは心身の健康と美しさに大きく関係しているため、女性ホルモンを増やせないという事は、「年を取ったらもう女は終わりってこと?」と思われるかもしれません。

しかし、そうではありません。

今回は、女性ホルモンを“食事からコントロールする方法”についてご紹介します!

まずは知っておきたい!女性ホルモンとは?

女性ホルモンは、ごくわずかな量で体内のさまざまな働きを起こさせる情報伝達物質です。

女性ホルモンには大きく分けて二種類あります。

1 卵胞ホルモン

エストロゲンと呼ばれ丸みをおびた女性らしいカラダやツヤのある肌・髪を保ったり、骨粗鬆症などから守ってくれる働きをしてくれます。

エストロゲンの分泌が多い時期(排卵前)は、心・お肌・カラダは落ち着いています。

2 黄体ホルモン

プロゲステロンと呼ばれる妊娠の成立・継続に欠かせないホルモンです。

プロゲステロンの分泌が多い時期(排卵後)は、お肌トラブルや浮腫みを起こしたり、気持ちもイライラしがちになります。

どちらのホルモンも女性に欠かせないものです。40代以降になると、この女性ホルモンが減少し、さまざまな不調を引き起こします。

女性ホルモンは増やせないの?

女性ホルモンのピークは、20代後半から30代前半。

その後、分泌量は徐々に減少していき、45歳から55歳くらいには閉経と共に激減します。

減少するのは加齢と共にカラダにとって自然なことであり、増えることはありません。ただ、女性ホルモンの減少に対してさまざまな対策はできます。

特に食事でコントロールすることは大切です。

女性ホルモンをコントロールする食事

女性ホルモンをコントロールするには、バランスの取れた食事が必要です。

バランスのとれた食事とは、糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラルの5大栄養素がバランスよく入った食事です。

糖質

主にご飯・パン・麺などの主食。ブドウ糖に分解されエネルギー源になります。

脂質

油・肉・卵・乳などの動物性食品に含まれる脂、魚や大豆製品に含まれる脂。脂肪酸に分解されて、脳や細胞膜のエネルギー源になります。

タンパク質

主に肉・魚・大豆製品・乳製品。アミノ酸に分解され筋肉・骨・血液・肌・神経伝達物質・消化酵素になります。

ビタミン

他の栄養素と違い、エネルギーやカラダの構成成分にはなりません。その代わり、さまざまな生理機能の維持に働いたり、エネルギーや体をつくるための代謝に関わっています。ビタミンは体内でほぼ合成されないため、食事として摂取する必要があります。

ミネラル

ミネラルの働きのひとつがカラダの構成成分です。カルシウムやリン、マグネシウムなどは骨や歯をつくり、鉄やリン、硫黄はタンパク質や脂質と結びついて体成分となります。

ミネラルのもうひとつの働きは、生理作用です。ナトリウムや塩素、マグネシウムなどは筋肉の収縮や神経伝達に関わります。

マグネシウムや亜鉛、ヨウ素などは代謝の調整に関わっています。

食事から摂取するミネラル不足や過剰が長く続くと、適切な濃度を保てなくなり欠乏症や過剰症が現れます。

これらの栄養素が無条件に女性ホルモンになるわけではありません。

カラダにとって必要な5大栄養素をバランスよく適切な量を摂取することで、女性ホルモンをコントロールできる体を作っていきます。

女性ホルモンと似た作用がある食品だけを過剰に摂取しても女性ホルモンになることはありませんし、どんな食品でも過剰摂取が続けば使われなかった残念な物質として脂肪となり蓄えられてしまいます。

逆に必要な栄養素を摂取しないのも、代謝が上がらず脂肪燃焼がうまくできず太りやすくなることも。

バランスのいい食事を摂ることは、女性ホルモンをコントロールできるだけでなく、健康的なカラダと美しいお肌、そして安定したメンタルを保つためにも大切です。

人生100年の今の時代をバランスのいい食事を心がけて、女性としての人生を自分らしく美の華を咲かせ続けてください。

皆さん、こんにちは。子宮ケア・プレコンセプションアドバイザーの境田さおりです。

皆さんは『更年期障害』という言葉を聞いたことがありますか?

通常、40代後半から50代の女性がなると言われている「更年期障害」ですが、現代では、20・30代でも更年期障害の症状を持つ『若年性更年期障害』の女性が増えています。

過度なダイエットや睡眠不足が原因!?

そもそも更年期障害の原因は、卵巣の老化による「エストロゲン」の減少によるものですが、若年性更年期障害の女性の場合は、過度なダイエットやストレス、睡眠不足、不規則な食生活などが主な原因とされています。

20、30代に多いとされるこのような不規則な生活習慣が、慢性的な月経不順を引き起こし、エストロゲンの分泌を減少させ、その結果、ホルモンバランスが崩れてしまうことで、若年性更年期障害を引き起こしてしまうのです。

特に近年は、10代の頃から「痩せたい」という願望が強い女性が多く、いわゆる「痩せすぎ」の女性が急増しています。今やなんと、中高生の8割が「無月経・骨粗しょう症」のリスクがあるという研究データも検出されています。

過度なダイエットは、女性にとっては将来を揺るがす深刻な問題であることを再認識し、体重ばかりに囚われるのではなく、“健康的な美しさ”を追求していきましょう!

生理不順はカラダからの危険信号!

生理不順は、「ホルモンバランスが乱れていますよ!」という、カラダからの危険信号です。決して甘く見たり、安易に捉えてはいけません。

食事をきちんと摂る。

まずは食生活を見直しましょう。1日きちんと3食食べ、カラダに栄養を循環させましょう。3食全てコンビニで済ませたり、朝ごはんを抜いたりして、栄養が足りないと血液循環が悪くなり、冷えやすくなって、生理痛や生理不順を招きやすくなります。

冷やさない。

冷えは骨盤内の血液循環の滞りを招き、生理痛を起こす大きな原因にもなります。きつい下着なども血行不良から冷えを招きますので、下着選びも気をつけましょう。

運動をする。

運動不足が冷えや血行不良のもととなることは、皆さんご存知の通りです。スポーツをしなくても、歯磨きをする時にかかとを上げるなど、できるだけ体を動かすように心がけてください。

ストレスを溜めない。

旅行の時や仕事での大事なプロジェクトがある時など、緊張して生理が遅れてしまうほど、女性は繊細です。心身のストレスはそれだけでホルモンバランスを乱れさせてしまいます。ストレスをなるべく溜め込まず、溜まったら迅速に解消しましょう。

ダイエットはほどほどに。

過激なダイエットはストレスとして体に影響し、若年性更年期障害や無月経を引き起こします。また、体脂肪が不足すると冷えやすい体になるのでご注意ください。

若年性更年期障害は、ホルモンバランスが整えば、症状を軽減・改善できる可能性が高いです。これから迎える妊娠や出産などのためにも、そのままにせず、自分自身の生活習慣を整え、健康的で美しいカラダづくりをしていきましょう!

「更年期って閉経の頃にホルモンが減って起こる症状でしょう?私はまだまだ先だから関係ないわ」・・・・そう思いますか?

確かに更年期は一般的に40代半ば以降、閉経前後10年間の事を指します。まだ月経がしっかりある30代は当てはまりませんね。

でも、寝ても寝ても取れない疲れ、月経のリズムに左右されて、揺らぐ体調や気分・・めまいや身体のほてりがある・・どこか悪いわけでもないのに、すっきりしない・・そんな症状はありませんか??

それって、実は身体がプレ更年期障害を起こしているのかもしれないのです。

30代後半、40代前半に、身体に目を向けておかないと、思ったより早く更年期を迎えることになるかもしれませんよ。

そもそも、正しい女性ホルモンって?

女性の身体はエストロゲンとプロゲステロンという二つのホルモンが支配しています。

エストロゲンは月経周期の前半に出るホルモンで、子宮の内膜を厚くするホルモン。

このホルモンが沢山出ている時は、お肌もつやつや、体調も良くて精神的にも安定。

プロゲステロンは月経周期の後半に出てくるホルモンで、妊娠を継続しようとするホルモン。何でもため込みたいから、浮腫むし便秘もするし、お肌もちょっと厚くなったような気がします。

その二つのホルモンは真逆のような力があるから、切り替わるときの身体は合わせるのが大変なんです。特に生理前は二つのホルモンが出ているから、身体は迷ってしまうときがあります。

月経前に体調が悪くなる方は、しなやかに身体が受け止められていないのですね!

プレ更年期ってなあに?

ホルモンの変化に身体を合わせるのはとても大変って事がわかりましたか?

そんな大変なことを繰り返した身体は、疲れてしまっています。

現代人は初潮を迎えるのが早いですよね。小学生から・・という方も多いのでは?

そして出産も遅かったり、生まない選択をする方も沢山いますよね。つまり子宮は休み無くフル稼働してきたのです。(実は子供を産まない選択をした私も、プレ更年期の体験者です)35歳はまだ、ホルモンがちゃんと出ていますが、受け止める事に疲れてしまった身体がサインを出ているのです。それがニセ更年期のような症状なのです。

他にも原因が?!

そうなんです・・プレ更年期を悪化させる原因はストレス。30代半ばの女性はとにかく忙しい!家庭では子育て、職場では一番の戦力。責任ある立場にある方も多いですよね。

ストレスがあるのが当たり前。

そのストレスが原因でプレ更年期は悪化する!!

実はホルモンの世界は縦社会!会社の命令系統に似ています。

ホルモンを作る社員の上には、命令を出す部長と社長がいるんです。部長と社長は実は脳の下垂体・視床下部というところなんですね。

ホルモン会社はバランス良く業務が回っていれば、私たちの身体も体調が良いのです。でもどこかの部署がトラブルを起こしたとしましょう。部長と社長はそっちに命令を出すのにかかりきりになってしまいます。 トラブルを起こすのは・・そうです、ストレス部署。

ストレス部署は部長と社長の命令を受けて、ストレス対抗ホルモン「コルチゾール」をつくりストレスと戦います。

部長と社長(脳)は、その対応で大忙し。女性ホルモンを作る命令を出してくれなくなるのです。

ほったらかしにされてしまうのは、女性ホルモン部署と言うわけです。

2つの女性ホルモンのバランスを取るのだって大変なのに、ホルモンが出なくなったら???

身体がおかしくなるのは当然ですよね。

どうしたらいいの?

ホルモンが出ている状態だと病院に行っても、なかなかはっきりと診断はでないもの。

私たちが生活習慣で気をつけて行きましょう!

見直しのポイント

1 身体を冷やさない

ホルモンは血液に沿って運ばれます。血行が悪いと必要としているところに届かない!! 一日の終わりにしっかり入浴して、身体から冷えを追い出します!

2 質のいい睡眠を取る

ホルモンの司令塔は脳。脳を休ませしっかりと命令ホルモンをバランス良く出すことで整ってきます。お気に入りのアロマを見つけて、お部屋に焚くのもお勧めですよ。ラベンダーやベルガモット、クラリセージはいかがですか?

3 ストレスを忘れさせる楽しみを持とう!

出来たら乙女心がウキウキ、ドキドキする楽しみを見つけたら、女性ホルモンには最強の味方! 会社の近くにイケメン店員さんのいるカフェはありませんか?可愛い子犬や子猫を見るのもお勧めです。「かっこいい!」「きゃー!可愛い」と思う物を見つけましょう!

ストレスホルモンの分泌を抑えられますよ!

30代後半からケアして、素敵な大人女性を目指しましょう!

最近は医学の進歩で、対処療法から、予防医療が注目される時代になってきました。

例えば私は喘息なのですが、昔は発作が起こった時に吸入や気管支拡張剤で対応していましたが、最近は毎日ステロイドの吸入をすることで、気管を喘息を起こしにくい状態に保つ治療法にに変わりました。

病気になってからお医者にに行くのではなく、病気にならないように予防を心がけること。

まさに更年期も同様!ぜひ早くからの予防がおすすめです。

更年期も予防

更年期なんてまだ先という方も、日々のちょっとした習慣で予防ができます。

私がしている、無理なく長く続けられる更年期予防をご紹介します。

1 ザクロジュース

ザクロには植物性エストロゲンというのが含まれていて、これが女性ホルモン様作用があるということがわかりました。

それにザクロに多く含まれるポリフェノールは、抗酸化作用に優れていると言われ、アンチエイジングの役割もあります。

毎日朝起きて、喉を潤すようにコップ一杯、10年くらい続けました。気に入ったものを1ダースずつ送ってもらっていつも切らさないようにしていました!

2 酢大豆

お酢が大好きなこともあり、酢大豆というのを作って毎日大さじ一杯を食すことを日課にしました。

お酢に含まれるクエン酸が、エネルギー代謝をアップさせてくれて、コレステロール値を下げる作用も期待でき、血液もサラサラにしてくれます。40歳になってだんだん痩せにくくなってしまったので、ダイエットにもピッタリでした。

大豆にはザクロと同じ植物性エストロゲンが含まれてます。

3 エクオール

40代中盤になると、もう少し真剣に更年期対策を考えるようになりました。なぜなら、周りの同級生たちから、いよいよホットフラッシュや生理不順、老眼などの話を耳にするようになったからです。

それで、人間ドッグを受けていた病院でエクオールというサプリメントを知りました。

毎日3錠を飲んでいます。ホルモンの減少をゆっくりにしたいと、飲み始めました。これは今でも続けています。

かなり効いている気がしますし、お友達に勧めても大好評でした!

4 アロマミスト

そんなわけで、50歳までは生理も順調、更年期症状も感じず、特に問題なく過ごせていたのですが、子供の受験でストレスが溜まってきたある日、ホットフラッシュを感じました。

急にパーっと汗が出てきて顔が熱ってとても恥ずかしかったです。

急いで、アロマミストを作成しました。レシピはローズウォーターに、ローズオレンジスィート、女性ホルモン様の組成を持つクラリセージの精油の?ブレンドです。クラリセージやローズは更年期症状に良い作用があると言われている精油です。

私は顔に汗がパーっと出てきたので、そんな時はお化粧室に駆け込み、ミストを顔にシュッひとふき。

ゆっくり深呼吸して香りを吸い込むと、スーッと汗がひいていきます。

ミストの冷たい刺激とアロマの香りの効果は絶大でした。

このミストは好評で、サロンでもよく頼まれてお作りしています。

バッグに忍ばせておけるサイズなのでいつも持ち歩いていました。

1ヶ月ほどでホットフラッシュも治まりました。

5 趣味

50歳を何年も過ぎると、親のことや、子供が手が離れたこと、などなど環境も変化しました。

子供の卒業や自立は嬉しいことなんだけど、寂しさと虚無感に襲われて、なんだかやる気が起きない、気が滅入る日々が続くことがありました。

私は小さい時からピアノが好きで、10年ほど前から、娘が習っていた先生に出稽古をつけてもらってます。

この細々続けている趣味が、そんな体調の変化や環境の変化で、落ち込みやすくなった自分を慰めてくれ、ピアノの練習に打ち込むことで、忘れさせてくれました。

あとでお医者様に聞いたのですが、こういう気分は更年期うつというらしいです。

女性は、体調の変わり目に、取り巻く環境や状況も変わるので負の連鎖なってしまうのだな、と実感しました。

周りもそうでした。

男性も同じらしいです。仕事も定年前に色々考える時期みたいです。男性の更年期も注意ですね。

だから、子育てやお仕事で忙しいとは思いますが、30代からでも40代からでもぜひ、何か集中できたり、癒される趣味もつことをおすすめします!

6 太陽

朝起きたらお天気の日はお日様を見る習慣をつけましょう。

更年期になると、眠れない、眠りが浅い、などの症状もよく耳にします。

朝、太陽の光に当たることで脳が刺激しされ、セロトニンの生成が盛んになります。また、太陽を浴びることで体内時計がリセットされます。

セロトニンから作られるメラトニンはこの体内時計に影響されます。朝しっかりと太陽を浴びると、15時間後にメラトニンの分泌が増加します。この、セロトニンから作られるメラトニンこそが眠りに誘ってくれるホルモン。

眠れない、うつっぽいときは、朝太陽の光をたくさん浴びてみてください。

余談ですが、海外旅行なんかの時差も、朝、陽の光を浴びることで治りが早くなると言われています。

是非みなさんも色々な角度から、更年期対策を始めてください。

症状が出る前に予防する「予防医療」が大切です。

こんにちは。薬剤師の下川麻里です。

私は薬剤師ですが、薬を使わずに解決できる患者様には、ハーブやアロマ、薬膳などの自然療法を使ってケア方法を指導しています。

多くの症状は、「冷え」から引き起こされます。

「冷え」と一口に言っても、使う漢方はその方によって異なります。

病気の症状にフォーカスする西洋医学では、冷え性は体質ととらえられていて、それだけでは 治療の対象にはなりません。

一方、漢方では、冷え性はそれだけで治療に値する、と考えられています。

漢方では 症状のある人の体全体を診ます。ですから、同じ症状があるからといって、必ずしも同じ漢方薬が選ばれるとは限りません。ただ、症状によって 使われる漢方薬の傾向はあります。

女性のための三大漢方薬

婦人科の治療薬として代表的な、三つの漢方薬をご紹介します。

- 当帰芍薬散

- 桂枝茯苓丸

- 加味逍遥散

漢方では、気・血・水の三本の柱が体を支えている、と考えます。上にあげた三つの漢方薬は、それぞれが、この気・血・水のいずれかに対応しています。

この三つの漢方薬を元に、タイプ別の冷え性の違いについて、説明していきます。

1 当帰芍薬散

三大柱の「血」に関連の深い処方です。

この薬は、四肢末端型の冷え性の方に 向いています。

血液の循環が滞って、手足の先まで循環しないことから、指先や足先に特に冷えを感じるタイプです。

10代~20代の女性に最も多く、立ちくらみ、ニキビ、月経異常などの症状も、よく見られます。

2 桂枝茯苓丸

三大柱の「水」に関連の深い処方です。

上熱下寒型といって、下半身が冷えているのに、上半身はのぼせて顔がほてっています。そのため、冷えとは気づきにくいので要注意です。更年期でよくみられる症状です。

ほてりや口の渇きのために、水分を摂りすぎる傾向があります。のぼせ、めまい、肩こり、肌荒れ、頭痛などの症状があります。

3 加味逍遥散

三大柱の「気」に関連の深い処方です。

ストレスが自律神経に影響して、血流が悪くなって冷えを感じます。

冷えだけでなく、不眠、集中力の低下、食欲不振などの症状も出ます。更年期障害にある、とらえどころのない不安感などに対しても 使われる処方です。

「冷え」は女性の人生を大きく左右します

「冷え」は、必ずしも上の三つだけに分類されるとは限りません。

体全体の新陳代謝が低下して、全身が冷えることもありますし、体のいろいろな部分に少しずつ不調があり、それが冷えにつながっていることもあります。

10代~20代の若いうちから冷えに注意すると、頭痛や月経不順から解放されて、ニキビや肌荒れの悩みも減ります。

気持ちが明るくなって、人間関係は良好。ステキな恋愛だって、すぐそこに!

妊娠・出産もスムーズ、更年期も無理なく迎えられます。

日頃から バランスのとれた生活を心がけて、体を冷やさないようにしましょう。

そして、「冷え性かな?」と思ったら、早めに対処しましょう。

「冷え」をきっかけに、自分のカラダと素直に向き合いましょう

今回ご紹介した三種類の漢方薬は いずれも市販されています。ですから、ご自分の症状が当てはまれば、試してみるのも良いと思います。

でも、二週間くらい続けても変化を感じなければ、中止して医師に相談して下さいね。

漢方薬も、薬です。

薬は だらだらと飲み続けるべきではありません。

そして、冷えの陰には 別の病気が隠れているかもしれません。

それを見逃さないためにも、やはり、専門家である医師の判断を仰ぐことは必要です。

まず冷えを意識することから始めましょう。

そして、ご自身のカラダと素直に向き合って、軽快な毎日をお過ごしください。

参考資料:冷え改善のススメ (監修 岡村 麻子 株式会社ライフ・サイエンス)

あなたは、こんなお悩みありませんか?

- ほてり、イライラ、不安、動悸・息切れ

- 関節痛、リウマチ、高血圧、

- 動脈硬化、鬱、メタボ、

- 骨粗しょう症、アルツハイマー

- そして、乳がんや子宮頸がん

あなたのこれらの症状は、もしかすると女性ホルモンが、関係しているかもしれません。

日本の医療では男性向けだって知ってますか?

先日、都内で行われた未来患者学という、ホリスティック医学にも携わる現役医師たちのトークセッションを聞いてきました。

ここで婦人科医や産業医の女性医師たちが、口をそろえて大切だと訴えるのが、【女性ホルモン】です。

また、「現代医療はまだまだ女性向けではない」という事でした。

企業勤めをしていると健康診断がありますが、この健康診断では女性疾患は見つけられないのです。

日本の医療は終戦後に大きく発展してきましたが、当時の労働者は男性です。

感染症や伝染病など、沢山の問題の解決に医療は貢献していますが、当時は女性疾患にかかる女性はとても少なかった。

最近になり、企業でも健康診断以外に、乳がん検診・子宮頸がん検診の受診を取り入れ始めています。また、産婦人科だったクリニックも、今では、産科と婦人科に分かれ始めているのも女性疾患の問題が増加している傾向だと捉えています。

更年期とは、「45~55歳頃の約10年前後」を指しますが、身体は昔のままでもライフスタイルが

変わった今、昔はなかった病気や、心の問題とさまざまな問題が増えています。

更年期で悩む女性だけの問題ではなく、初潮が始まるお子様から、閉経後のシニアまでが知っておくべき

必要な智慧なのです。

今回は、そんな女性ホルモンの役割など、皆さんに知っておいていただきたい知識をお伝えします。

女性ホルモンの役割

皆さんは女性ホルモンがどんな役割を担っているか、ご存知ですか?

一番イメージするのは妊娠かと思います。ですが、それ以外にも沢山私たちの身体を生み出し守っている役割があります。

- 脂質代謝

- 脳・中枢神経

- 肌のハリ・潤い

- 循環器

- 骨・筋肉

私たち女性には

『エストロゲン(卵胞ホルモン)』

『プロゲステロン(黄体ホルモン)』

の2種類があります。

*ちなみに男性は1種類(テストステロン)

このホルモンによって私たちの骨や筋肉・女性らしい体型や肌のハリ、艶までも作られます。

そして女性として、幸せの繁栄や象徴である子宮(卵巣)で、女性ホルモンが分泌されることで、妊娠という可能性も秘めています。

年代ごとの女性ホルモンと体の状態

女性ホルモンのピークは30歳前後。免疫力は17~20歳をピークに減少していきます。

ですので、成熟期を迎えた20歳以降は、ホルモンバランスが安定してきますので、体力や精神面でも活力があり、やる気に満ち溢れ、物事へ探求心も上がります。

想い返せば、私も20代の頃は、夜更かしや

朝帰りの日々でした・・・笑。

それが30歳を過ぎるとどうでしょう・・・

睡眠をとらないと体力的・精神的に疲れが抜けにくくなり、怪我をすれば傷の治りも遅く、肌は乾燥し ハリはどこかへ・・・

40代以降は脂肪が増え痩せにくくなる・・・。こういった悩みが増えてきます。

閉経を迎えるという事は、女性ホルモンが生み出し、守る働きが弱くなるということです。

そんな時に女性ホルモンを僅かながらに、作り出してくれるのが脂肪細胞なのです。そのため適度な運動や食事の質(バランス)で、体型維持をしていく必要があるのです。

また、筋肉や骨が弱くなり、太れない方もいますが、このようなタイプの方は、骨粗しょう症などに注意していかなければいけません。

更年期以降の症状

女性ホルモンは様々な役割を果たしているからこそ、女性の誰もが更年期以降のホルモンの減少に対し、このように心身に影響を受けます。

【脂質代謝】 代謝の低下により脂肪が増え、痩せにくくなる。

【脳・中枢神経】 忘れっぽくなる

【肌のハリや艶】 乾燥しやすく、ハリもなくなる

【循環器】 高血圧・動悸・息切れ・心筋梗塞になりやすい

【骨・筋肉】 つまずきやすい・骨粗しょう症になりやすい

誰もが女性ホルモンと向き合う必要がある

女性は子育て・家事・仕事の3役をフルでこなそうとすると、男性の7倍もの負担がかかるそうです。

そこにストレスがかかると、なんと男性の2倍鬱病にかかりやすいとも婦人科医師はおっしゃいます。

その中で毎月来る月経によって、さらに女性ホルモンは精神的・身体的に大きく影響してきますので、自分をよく知ることが大切になるのです。

私たちは、初潮を迎え、閉経を迎えるまでの約40年間、毎日、月経と向き合っていかなければなりません。

上記でお話した女性ホルモンの役割に加え、排卵や月経の毎日のリズムにも目を向ける必要があるのです。

例えば、

- 月経期間の7日間:だるさや冷え・眠気、神経質になりやすい

- 月経後~排卵期まで:元気ハツラツで意欲的になり、お肌の調子も良くなります。

- 排卵後:次の月経に向けて、むくみ・便秘・空腹感、イライラや不安になりがちです。

毎日毎日、心と身体に対して、ホルモンはアプローチしてきます。

ですが、見方を変えれば、今日の自分のコンディションを教えてくれているサインです。

男性はこういったホルモンの波がない分、逆に精神的・身体的な痛みなどには鈍感です。

ですから、女性の不調に対しては痛みを理解することは、なかなか難しいと言えるでしょう。

では、更年期や女性ホルモンの減少により、心身に受ける影響に向き合っていくためには、どのようなケアを行う事が必要でしょう?

女性ホルモンケア

以下、5項目のセルフケアに分けてみました。こちらは、婦人科医や産業医もオススメするセルフケア法も含め、お伝えしていきます。

➤セルフケア1 自分の変化に気づく

不調になったとき自分はどうなるのかを知る。知っておく、という事です。

(例)

イライラや怒り、不安になる(心)

頭痛や不眠や暴飲暴食になる(身体)

など、自分の良い時悪い時の状態を心と身体に分けて自己分析することが大切です。

➤セルフケア2 発散方法を見つける

セルフケア①をもとに自分に合った発散方法を見つけていく。

旅行やマッサージで自分を癒す。

たっぷり寝てみる。カラオケで大声を出す。

*これは私の例ですが・・・

➤自ら婦人科へ行く

かかりつけ医を見つけ、自分を理解してくれる先生を見つける。

理解と知識がある先生は身体だけでなく心の面に対しても沢山の情報を提供・共有してくれます。

健康だからこそ信頼できる先生を見つけておくことで、いざという時の治療の選択も、ストレスなく判断できるでしょう。

➤自分の時間を作る

全てを完璧にやろうとすると、いつか心が折れてしまいます。あなたはあなたしかいません。

60点の自分も許し、1日の中でこの時間は自分の時間にすると決めて、心を休めてみてください。

➤言葉にする

女性の体について男性の理解は乏しいのが現状です。そのため何でも自分でやったほうが・・・と、想いがちですが、自己制御(我慢)することは、ストレスを身体の内に溜めるてしまいます。さらに負担をかけてしまうので、小さなことからでも少しずつ相談してみましょう。

時間はかかるかもしれません。しかし、不調が悪化してから、病気になってから病院へ行っても、医師は薬の処方や、できる処置しかできないのです。

自分の魅力を一番理解し開花できるのは、自分自身です。

前倒しの予防で、80歳・90歳になっても、美しく前向きに輝ける女性になれるのです。

まずは自分を知ることから始めてみましょう。