ビーツは「食べる輸血」と呼ばれるほど栄養価が高く、注目されている野菜です。その中身は濃い紅赤色で、初めて目にした時はその色鮮やかさに驚く方も多いのではないでしょうか。

ビーツの赤色をつくるベタシアニンはポリフェノールの一種で、強い抗酸化力をもちアンチエイジングに役立ちます。また、ビーツは体内で一酸化窒素(NO)を生成することでダイエット効果や運動能力の向上効果が期待でき、「アスリートフード」としても注目を集めています。

ヨーロッパやアメリカでは日常的に使われていますが、日本ではまだなじみの少ない野菜です。栄養豊富な野菜とはいえ、どのような味なのか、その扱い方や調理の仕方などわからないことが多いですよね。

この記事では、ビーツのもつさまざまな健康や美容への効果をはじめ、その食べ方や選び方などの基礎的な知識、おすすめ商品などを解説いたします。さらに日常的に使えるバリエーション豊富なレシピも紹介します。

健康や美容に役立つビーツを使いこなしたいという方はぜひ参考にしてみてください。

今話題のビーツは痩せる?驚くべき美容効果

ロシア料理のボルシチに欠かせない野菜としても知られるビーツは、ヒユ科に属する根菜で大根の仲間です。「テーブルビート」や「ビート」とも呼ばれ、「火焔歳(かえんさい)」という和名もあります。秋が旬の食材です。

ヨーロッパやアメリカ、西アジア、北アフリカなど世界中で古くから食べられてきた野菜で、ジュースやサラダをはじめ、さまざまな方法で煮たり焼いたり、普通の根菜として取り入れられています。原産地は地中海沿岸・北アフリカの国々で、やや土臭さのある甘みが特徴的です。

ビーツにはカリウムや鉄などのミネラル、葉酸やパントテン酸などのビタミンB群、ビタミンC、食物繊維などの栄養素が含まれ、さまざまな効果が期待できます。今回は、ビーツの持つ美容とダイエットにうれしい効果を4つ紹介します。

デトックス効果

ビーツにはトマトの2倍以上のカリウムが含まれています。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出するはたらきがあり、血圧の上昇を防ぐとともにむくみの解消につながります。

また、食物繊維も豊富に含まれています。特に便通をスムーズにする不溶性食物繊維が多く含まれており、便秘解消の効果が期待できます。便秘が解消されると老廃物が体外に排出されやすくなり、ニキビや吹き出物などの肌荒れを防ぐことにつながります。

さらに、ビーツは天然のオリゴ糖であるラフィノースを含んでいます。ラフィノースは胃や腸で分解・吸収されないまま大腸まで届くため、ビフィズス菌など腸内の善玉菌のエサとなり腸内環境を整える作用があります。

アンチエイジング効果

ビーツの色素成分ベタシアニンはアントシアニン系のポリフェノールで、がん予防効果が注目されています。強い抗酸化作用をもち、がんや生活習慣病、老化の原因となる活性酸素の働きを抑制する働きがあります。

加えて、代謝を促進し免疫力を向上させる働きがあるといわれており、アンチエイジング効果が期待できます。

肌への効果

デトックス効果に役立つカリウムや食物繊維、オリゴ糖以外にも、ビーツには肌の調子を整えるのに役立つ栄養素であるベタインが含まれています。ベタインはアミノ酸の一種で肌や髪に潤いを与えます。また肝臓に中性脂肪がたまるのを防ぎ、脂肪肝を予防するといわれています。

ダイエット効果

近年、ビーツに含まれる硝酸塩が一酸化窒素(NO)の生成を促すことで注目を集めています。一酸化窒素は血管を柔らかくして血流を良くする働きがあります。血行を改善することで、持久力の向上や疲労回復を促し、運動パフォーマンスを上げる効果が期待できます。

さらに基礎代謝の向上にもつながるため、運動時に摂取することでダイエット効果が期待できます。実際に、トレーニング前後の疲労回復や試合前の体調準備にビーツジュースを愛飲するアスリートもいます。

また、前述の通りビーツは食物繊維を含みます。食物繊維は食後の血糖値の上昇を抑える働きもあり、太りにくい体質をつくるのに役立ちます。

ビーツの効果的な食べ方とは?食べ過ぎは体に悪い?

ビーツは加熱するとぐんと甘みを増し、独特のうま味がでます。しかし、ビーツの美しい赤色色素は水に流れ出やすい性質があります。そのため、生のまま食べるか皮付きのまま丸ごと加熱するのがおすすめです。

生のまま食べる場合は、皮をむき、ジュースで飲んだりサラダに入れて食べることができます。

茹でる場合は、ビーツに含まれるビタミンや美しい赤色色素は水に流れ出やすい性質があるため、茎を少し残し、皮付きのまま丸ごと茹でるのが基本です。茹でたビーツは、皮をむき一口大にカットして冷凍しておくとサラダなどにそのまま使えます。

スープなど茹で汁ごと料理に使う場合は、カットしてから茹でてもビーツの栄養を逃さず摂取することができます。

ビーツの摂取量に明確な決まりはありませんが、一般的には1日1~2個程度が目安と言われています。薬やサプリメントとは違って「食品」であるため、効果を得るためには毎日の食生活に長期的に取り入れていくことが大切です。

運動パフォーマンスの向上を狙いたい場合は、運動前にビーツを食べるのがおすすめです。

ビーツには便通をスムーズにする効果のあるオリゴ糖、食物繊維が含まれるため、万が一食べ過ぎてしまうとお腹がゆるくなることがあります。過度な摂取には注意しましょう。

ビーツは意外とレシピのバリエーションがあります!簡単レシピを紹介

ビーツは独特の色や味を持つため、どのような料理と合うか想像しづらいかもしれません。ビーツは洋食はもちろんですが、和食にも合う食材です。今回はビーツの色味やうま味を活かした簡単レシピを3つ紹介いたします。

ビーツのポタージュ

[材料](4人前)

- ビーツ…250g(1/2個)

- 玉ねぎ…1/4個

- じゃがいも…100g(小1個)

- バター…10g

- 水…400ml

- 固形コンソメ…1個

- 牛乳…200ml

- 塩…少々

- 胡椒…少々

[作り方]

- ビーツと玉ねぎ、じゃがいもを薄切りにする。

- 鍋にバターを入れて熱し、1を加えてしんなりするまで中火で炒める。

- 水と固形コンソメを加え、ビーツに火が通るまで煮る。

- 3をミキサーにかけ、なめらかになったら鍋に戻す。

- 牛乳を加えて弱火で5分程度煮る。塩胡椒で味を調える。

※お好みで生クリームやクリームチーズを最後に加えるとまろやかな味わいになります。

ビーツの甘酢漬け

[材料](作りやすい分量)

- ビーツ…400g(1個)

- 甘酢

- 酢…1/2カップ

- 水…1/2カップ

- 塩…小さじ1

- 砂糖…大さじ2

※量はお好みで

[作り方]

- ビーツはよく洗って皮ごとさいの目に切る。

- 鍋に1を入れ、水(分量外)をビーツにかぶる程度注ぐ。

- 弱めの中火で鍋の中の水分がなくなるまで茹でる。

- きれいに洗った瓶に3と甘酢を入れ、一晩漬け込む。

※お好みで大根やれんこんなどの白い野菜も一緒に漬け込むとビーツの美しい赤紫色に染まります。

ビーツのきんぴら

[材料](2人前)

- ビーツ…200g

- ごま油…大さじ1

- しょうゆ…大さじ1

※量はお好みで

- みりん…大さじ1

- 白いりごま…適量

[作り方]

- ビーツは皮をむいて千切りにする。

- フライパンにごま油を入れて熱し、1をしんなりするまで中火で炒める。

- しょうゆとみりんを加え、味がなじむまで炒める。

- 白いりごまをかける。

お手軽にビーツを始めよう!通販で買えるおすすめのビーツパウダーやビーツジュース

それではビーツはどこで手に入るのでしょうか。

残念ながらビーツは日本での認知度がまだまだ低く、全国のスーパーや八百屋ではなかなか見かけない食材です。日本国内でもビーツは生産されていますが、その数は多くありません。

ビーツは秋が旬の食材で1年を通しても収穫時期が限られていることもあり、現在の日本で生ビーツが店頭販売されるのは希少といえるでしょう。

水煮や冷凍など加工品を含めても現在ビーツを販売しているのは銀座三越などの百貨店、成城石井やコストコ、カルディ、業務スーパーなど一部の大手スーパーのみです。

そのため、ビーツをすぐに試してみたい、毎日の食生活に取り入れたいという方は通販で購入するのがおすすめです。以下におすすめのビーツ商品を紹介します。

合同会社アグマリンプロテック NORFIES BRAND 北海道産赤ビーツ

参考価格:1,530円(1kg 2024年産品)(税込)

NORFIES BRAND onlineshopでは、国産の生ビーツが販売されています。全て北海道産で無農薬栽培されたビーツです。1kg、2kg、5kgと購入重量を選ぶことができます。こちらのショップでは生ビーツの他に、パウダーやタブレットなど様々なビーツ商品が販売されています。

北海道産 赤ビーツ (栽培期間中農薬無使用)1kg 2024年産品 | 北海道赤ビーツシリーズ | NORFIES BRAND onlineshop

燕生活株式会社 ビーツパウダー 200g

参考価格:1,350円(税込)

ビーツの果汁を乾燥させ粉末状にしたもので、大容量で大変コスパが良い商品です。毎日ビーツの調理をするのが負担になる場合は、パウダーを使用すると大変手軽にビーツを摂取できます。また、比較的リーズナブルな価格で手に入るのもうれしい点ですね。

使用されているビーツは国産ではなくインド産ではありますが、農薬不使用で国内品質基準を満たしたものが厳選されています。

株式会社ハンズトレーディング ナトゥリー 有機レッドビーツ 濃縮エキス 250g

参考価格:1,458円(税込)

トルコ産の無農薬有機ビーツを100%使用したビーツエキスです。粉末状だとダマにならないようによく溶かす手間がありますが、こちらの商品は液体であり10杯濃縮タイプのため、溶かす手間が少なく簡単にアレンジしやすい商品です。

水やお湯、牛乳などで割って飲んだり、スープやヨーグルトなどに少量加えるなどして手軽にビーツを摂取することができます。

まとめ

まだ日本ではあまりなじみのないビーツですが、さまざまな健康や美容にうれしい効果が期待できる食材です。ジュースやスープとしてはもちろんですが、サラダや炒め物など和食にも合いやすく、幅広い料理に使えるのも魅力的です。ビーツの特徴的な色味が食卓をより華やかにしてくれるでしょう。

本記事を参考に、ぜひ毎日の食生活にビーツを取り入れて、健康や美容の維持・増進を目指していきましょう。

ダイエットの味方!おすすめ食品3選!

ダイエットを成功させるためにカロリーを抑える工夫をする方は多いでしょう。

食べたもののカロリーが消費するカロリーよりも多ければその分脂肪は増えてしまいますので、カロリーを抑えることは必要です。

しかし、やみくもにカロリーを抑えることは、体にとって必要な栄養素が不足することにもつながりかねません。

食べたものの栄養をエネルギーに変えるためには代謝が良いことが必須であり、代謝をよくするには筋肉が適度についていることが必要です。

また、体にとって不要になったものは速やかに排泄されることが大切です。

食物繊維や水分を十分に摂ることは、リズムのよい排泄に効果的です。

それらを満たす食品としてダイエット中におすすめしたいのが、高たんぱくかつ低カロリーな食品、またビタミンやミネラル、食物繊維を豊富に含む食品です。

ここでは、それらを満たす食品を3つご紹介します。

良質なたんぱく質やビタミン類を含む赤身肉や鶏肉

代謝を高めるのに必要な筋肉は、たんぱく質をもとに作られます。

たんぱく質を含む食品は数多くありますが、比較的高カロリーな傾向にあります。

そんな中でも豚や牛の赤身肉や鶏肉は、脂質が少なくカロリーも抑えめです。

それに加え、ビタミンB群や鉄分など体に必要な栄養素も摂れるため、ダイエット中に向いている食品といえます。

たんぱく質に加え良質な脂肪を含む、魚類

魚類は、肉類に比べカロリーが抑えめな傾向にあります。

肉類の脂肪は飽和脂肪酸、一方魚類に含まれる脂肪は不飽和脂肪酸です。

不飽和脂肪酸の中のオメガ3脂肪酸を含む魚類は、摂ることで中性脂肪を減らす働きがあることも報告されています。

オメガ3脂肪酸は、血管をしなやかにする働きをすることが分かっており、全身の血行促進にも一役買ってくれる嬉しい存在と言えます。

野菜や果物の食物繊維で血糖値上昇を緩やかに

健康的なダイエットには、老廃物の排出が欠かせません。

体にとって不要となったものは便として排出し、巡りの良い体を作りたいものですね。

良質な便を作るためには、食物繊維を豊富に摂ることが必須です。

食物繊維には、不溶性食物繊維、水溶性食物繊維があります。

穀物や野菜類に多く含まれる不溶性食物繊維は便通の促進などに、海藻や果物などに多く含まれる水溶性食物繊維は血糖値の上昇の抑制などに優れています。

不溶性、水溶性いずれの食物繊維にも共通しているのが整腸作用であり、摂取することで腸内環境を良好にします。

野菜類全般、季節の果物、そして、胚芽米や全粒粉など食物繊維を豊富に含む食品を欠かさず摂るよう心掛けましょう。

ダイエットを効率的に!取り入れたい運動2選!

ダイエットには、食事の管理のほか、運動が欠かせません。

しかし運動といってもさまざまな種類、強度などがあり、何をどのように、そしてどれくらい取り入れたらよいのか迷うところでしょう。

ダイエットを成功させる近道は、有酸素運動と無酸素運動を組み合わせて行うことです。

有酸素運動、無酸素運動それぞれおすすめの運動をご紹介しましょう。

まめに、そしてしっかり動いて脂肪燃焼!有酸素運動

酸素を取り込みながら、ある程度の時間をかけて行う有酸素運動は、主に脂肪をエネルギー源とします。

脂肪を落としたい人にとっては、有酸素運動は欠かせません。

20分以上続けて行うことで効果が発揮される運動ですので、飽きずに楽しく、そしていつでも取り組めるものがおすすめです。

取り組みやすいのは、ウォーキングでしょう。

ウォーキングの時間がなかなか取れないという方は、例えば通勤や通学の際の移動手段の一部を徒歩にしてみるという方法もあります。

家事を主に行う方は、掃除を思い切り行うのもおすすめです。

掃く、拭く、干す、しまうなど、家事の際には実にさまざまな体勢をとっているものです。

一つ一つの動きを意識し、丁寧に家事をするだけでも、かなりのカロリー消費ができるはずです。

時間に余裕のある方、近隣にスポーツ施設などがある環境の方は、それらを利用しない手はありません。

市民プールなど比較的安価で利用できるものもあります。

ひざや腰などが気になる方は、負担の少ない水中の運動はよりおすすめです。

泳ぐ以外にも、プールの中をウォーキングするだけでも効果的です。

とにかくこまめに動く、意識して歩くということから始めてみましょう。

筋力トレーニングは大きな筋肉を鍛えるのがおすすめ!

筋力トレーニングに代表される、瞬間的に大きなエネルギーを使う無酸素運動は、糖分を主なエネルギー源とします。

有酸素運動のように脂肪をエネルギー源とするわけではないのですが、無酸素運動を組み合わせることは非常に有効なのです。

無酸素運動によって筋肉が増え代謝が上がることで、有酸素運動でより多くのエネルギーを消費できるようになるためです。

効率よく代謝を上げるためには、太ももなどの大きな筋肉を鍛えることがおすすめです。

スクワット、階段上りなど、気軽にできる筋力トレーニングから始めてみましょう。

太ももを鍛える筋トレに関しての注意点は、方法を誤らないということです。

スクワットを例に挙げると、膝を前に出す一般的なスクワットは太ももの前部分に筋肉が付き、たくましい見た目になってしまいます。

すっきりと締まった太ももにしたい場合は、ひざとつま先を外側へ向けて腰を落とす方法がおすすめです。

3秒かけて腰を落とし、同じく3秒かけて戻しましょう。

こうすることで、内ももやお尻が引き締まり、すっきりとしたシルエットを目指せます。

ダイエットサプリメントの飲み方・タイミング・続けるべき期間を解説!

ダイエット効果が期待できるサプリメントは数多く販売されています。

これらのサプリメント、どのようなタイミングで、どのくらいの期間飲み続けたらよいものなのでしょう。

サプリメントは、その形状から一見薬のようにも思えますが、食品に分類されます。

食品として販売されているサプリメントですので、飲むタイミングや期間などに明確な決まりはありません。

あえて気を付けることがあるとすれば、毎日、目安量を守って、こつこつ忘れずに飲み続けることです。

飲み忘れのないようにするためには、毎食後など、タイミングを決めるのがおすすめです。

また、サプリメントの種類にもよりますが、一日の目安量が意外と多いものもあります。

一日分を一度に飲もうとすると、その量の多さにびっくりすることがあるかもしれません。

毎日続けるためには、飲みやすいことが大切ですので、飲み方に無理のないよう、やはり毎食後などに小分けに飲むのが良さそうです。

サプリメントは薬ではないため、飲んだら全ての人に同じ効果が出る、というものではありません。

サプリメントの注意書きのほか、飲んだ人の感想、体感なども参考にし、ある程度の期間をかけて気長に試すべきものといえるでしょう。

1、2週間といった短期間でぱたりとやめるのではなく、せめて1ヵ月、できれば3ヵ月くらいコツコツ続けてみましょう。

これが専門家のダイエットサプリメントの選び方!機能性表示食品は選ぶべき?

機能性表示食品をご存知でしょうか。

栄養補助食品や特定保健用食品といった従来の食品の機能についての表示に加え、平成27年から表示が許可され始めたものです。

消費者庁に、有効性、安全性などに関する根拠についての届出を行うことにより、商品に含まれている成分がどのような機能を持つものなのかという機能性を表示することが可能となる仕組みです。

「○○には△△の働きがあります」といったような機能性表示が加わったことにより、消費者にとってはサプリメントの選択がよりしやすくなったというメリットがあります。

自分の求める機能が表示されている商品であれば、それを参考に試してみるのも良いでしょう。

ただ、機能性食品は、特定保健用食品のように国による審査を経ている商品ではありません。

自身で情報収集を十分に行うことは非常に大切であり、やみくもに使用するのは控えるべきです。

使用や成分に関して不安な点がある場合などは、薬剤師や医師などの専門家に相談するのが良いでしょう。

ダイエットサプリメントには3つのタイプがあります!

ドラッグストアをのぞいたりダイエットサプリメントで検索したりすると、非常に多くの種類のサプリメントが存在することがわかります。

ダイエットサプリメントとうたわれているものは、大きく次の3つに大きく分けられます。

それは、食べたもののカロリー吸収を抑制するもの、老廃物の排出を促すもの、そして脂肪燃焼を促進するものです。

食べることが大好きでやめられないという人はカロリー吸収を抑えるサプリメントを取り入れましょう。

便通でお悩みの人は、乳酸菌などを含み腸内環境を改善することが期待できるサプリメントで老廃物の排出を促しましょう。

運動に取り組んでいて更なる脂肪燃焼を目指したいという人は脂肪燃焼促進サプリメントを試してみましょう。

このように、自分の日頃の生活に合わせてサプリメントを選ぶのが良いでしょう。

専門家が選ぶ最強のダイエットサプリメントランキング

先に挙げた3つの分類ごとに、効果が期待できるサプリメントをそれぞれご紹介します。

表示されている機能や成分と併せて、利用者の口コミもご紹介します

食事での糖質が気になる方へ!富士フイルム メタバリア

富士フイルムから販売されているメタバリアは、糖質の吸収を抑制するサラシノールを含みます。

糖の吸収を抑制するほか、腸内環境を整えたり腹部の脂肪を減少させたりといったプラスαの効果が期待できる商品です。

袋タイプのほか、ボトルタイプもあります。

楽天、Amazonなどのネット通販、またドラッグストアなどで購入することができます。

利用者の口コミを見てみましょう。

口コミ

・糖の吸収についてはよくわからないが腸が動いている感じがする

・便通が良くなった

・内容量と価格を考えるとお得

生きた酪酸菌で内側からアプローチ!株式会社ニコリオ Lakubi

人々は昔から、腸内細菌を整える乳酸菌をさまざまな食品から摂取していました。

日本で摂取されてきた食品としては、漬け物や納豆、味噌、醤油などの発酵食品でしょうか。

食生活の変化と共に、それらの食品は食卓から徐々に遠ざかっており、必然的に摂取する量も変化しています。

Lakubiは、腸内、特に便を作る大腸で主に働くビフィズス菌が産生する酪酸を含むサプリメントです。

酪酸は体の健康をサポートするといわれる短鎖脂肪酸を作り出す力が強い成分です。

公式通販のほか、楽天、Amazonなどでの購入が可能です。

利用者の口コミをご覧ください。

口コミ

・顔のむくみが取れた

・とにかくお通じが良くなった!

お通じの改善を実感する声が多い印象です。

運動サポートの成分を複数配合!DHC ダイエットパワー

ダイエットサプリメントには、代謝をアップさせたい人向けのものも多く存在します。

同じ運動をするなら、より代謝の高い体でありたいと願うのはもっともでしょう。

DHCダイエットパワーは、脂質の代謝に関わるカルニチンのほか、抗酸化物質であるαリポ酸、筋肉のエネルギー源となるBCAAなどを含むサプリです。

代謝をアップする成分を含み、巡りの良い体作りが期待できます。

楽天やAmazonのほか、ドラッグストアなどで購入できます。

利用した人々の口コミはどのようなものでしょうか。

口コミ

・飲んでいると太らない

・基礎体温が上がる

・汗がよく出るようになった

ダイエットの基本は、食生活や運動習慣の見直しです。

その補助として、自分の体質や生活習慣に合わせて、適したダイエットサプリメントを取り入れてみましょう。

ファスティング中、好転反応として一時的にめまいや頭痛、吐き気などの症状が出る場合があります。

めまいが好転反応かどうかを自分で見分けるのは難しいですが、少しでも知識があると症状が出たときにも安心です。この記事ではファスティングでのめまいの原因や対処法を解説します。

ファスティングって何?

ファスティングとは、「断食」のことです。健康や美容の面でさまざまなメリットがあり、実践する人も増えています。ファスティングについて解説します。

ファスティングの概要

「断食」のことを英語でファスティング(Fasting)と言い、一定の期間、固形物を摂取せずに過ごします。消化器官を休め、体内に溜まった老廃物を排出(デトックス)して体の調子を整えることが主な目的です。

最近では美容や健康、ダイエットにも効果が期待できることからファスティングを実践する人が増えています。

ファスティングのやり方

ファスティングの期間は1日や3日、1週間などさまざまです。はじめから長期間に設定すると体調を崩すリスクがあるので、まずは1日のプチファスティングから始めると良いでしょう。

健康や美容目的で行うファスティングでは、固形物を摂取しない代わりに酵素ドリンクやコールドプレスジュース(熱を加えず生のまま強い圧力をかけて水分を搾り出したジュース)などを摂取します。

ファスティングは、準備期間と回復期間が必要です。準備期間にはおかゆや野菜を食べ、ファスティングを開始する前に腸内環境を整えます。準備期間で体を慣らすことで、ファスティング中に出る様々な症状の緩和とファスティングの効果アップに繋がります。特に、ダイエット目的でファスティングをする人は、準備期間なしで急に絶食をすると、体は飢餓状態だと錯覚し、脂肪を溜め込むため逆効果になります。

ファスティング成功の鍵は準備食と回復食!フルーツは食べてもいい?

また、回復期間は胃に負担をかけないために、おかゆや薄味のスープを食べてゆっくりと元の食事に戻していきます。

トマトジュースはファスティングにぴったり?回復食としての利用法も解説

ファスティングのメリット

ファスティングには次のようなメリットがあります。

- 内臓機能の回復

- 腸内環境が整う

- 美肌効果

- ダイエット効果

- 睡眠の質の向上

- 脳がすっきりする

- 免疫力アップ

ファスティングの注意点

ファスティング中は、水分不足になりやすいので注意が必要です。1日あたり1リットル~2リットルを目安に、こまめな水分補給を心がけてください。

ファスティング中の運動として、軽いジョギングやストレッチなどは効果がアップするのでおすすめです。激しい運動は疲労や空腹を感じやすくなるため避けましょう。

ファスティングでめまいが起こるのは好転反応の証

ファスティング中にめまいや頭痛などの症状がある場合は、好転反応が起こっているかもしれません。こちらでは好転反応の仕組みや症状、見分け方を解説します。

好転反応とは

好転反応とは、症状が改善へ向かうときに起きる一時的な反応のことです。体内の老廃物や細胞の毒素が一気に体の外へ排出されることで体調に表れやすくなります。

ファスティングによる好転反応の仕組み

ファスティング中は糖質が不足するため、体がエネルギーを作り出そうと脂肪やタンパク質を分解します。古くなった細胞に溜まっていた老廃物や毒素が血液中に排出されることにより好転反応が起こり、さまざまな症状があらわれます。

ファスティングによる好転反応の症状

好転反応の症状は4つの段階ごとに異なります。

①弛緩反応

好転反応の最初の段階。血液中に毒素や老廃物が排出されることにより、めまい、倦怠感、発熱、疲れ、強い眠気などの症状があらわれます。。

②過敏反応

毒素や老廃物が排出されたことにより不調があった体の機能が覚醒し、急性の症状があらわれます。過敏反応の症状にはかゆみ、痛み、炎症、下痢、発汗などがあります。。

③排泄反応

老廃物の分解、排泄機能が活発化することにより、肌荒れ、吹き出物、湿疹、尿の色やニオイの変化などの症状があらわれます。。

④回復反応

血流が促進され、新陳代謝が良くなり、正常な体へ戻っていく段階です。頭痛、発熱、腹痛、吐き気、動悸などの症状があらわれます。

症状は人によって異なり、重い症状の人もいれば全く好転反応の症状があらわれない場合もあります。好転反応が心配な場合は、短期間のファスティングを行いましょう。

好転反応の見分け方

好転反応を見分けるポイントは、症状が同時にでているかどうかです。複数の症状(頭痛と眠気など)が同時に出ていれば好転反応の可能性があります。

また、症状も軽い場合が多い(つらいほどの腹痛ではないけど下痢の症状があるなど)とされています。ひどい頭痛だけだったり、これまでに経験のないような症状が表れたりする場合は、好転反応以外の原因が考えられるので注意が必要です。

ファスティングの好転反応はいつまで続くの?

好転反応はファスティング開始から1~2日後に起こり、期間は個人差があります。ほとんどの場合、約4日間経過すれば症状が治るとされています。しかしたとえ好転反応が疑われる場合であっても、が、症状がつらい場合は我慢せず早めに医師に相談しましょう。

ファスティングによるめまいの対処法

ファスティング中にめまいが起きたときの対処法を解説します。症状があらわれた場合は参考にしてみてください。

水を飲む

体内に溜まった老廃物の排出を促すため、しっかり水分補給をしましょう。冷たい水を飲むと血流や代謝が悪化しやすいので避け、常温の水または白湯をこまめに飲んでください。また、頭痛がある場合は白湯を飲むと症状が緩和されやすくなります。

下痢の症状が出ている場合は、通常よりも水分が多く排泄されるので、水分不足にならないように注意しましょう。

目を閉じる

めまいがしたら、目を閉じてみてください。光が脳を刺激すると、めまいがさらに悪化しやすいと言われています。電気を消したり、カーテンを閉めたりして部屋を暗くするのも良いでしょう。

睡眠時間を多くとる

めまいが起きたときは体を休めるのが一番大切です。頭痛や倦怠感などの症状があれば睡眠時間を多く取りましょう。

睡眠中は代謝に欠かせない成長ホルモンなどが多く分泌されます。そのため、ファスティングを効果的に行ううえで睡眠は欠かせません。睡眠をしっかりとると自律神経のバランスが整いやすくなるので症状も和らぎやすくなります。

ひどい場合はファスティングをやめてみる

症状がひどい場合は、ファスティングを一旦やめてみることをおすすめします。ファスティング中に好転反応の症状に変化が見られず、症状がひどい場合は我慢せずに医師に相談しましょう。

また、生理中にファスティングを行うと貧血を起こす可能性があります。生理中を避け、約1週間経過してから開始しましょう。

ファスティングのめまいを事前に予防する方法はある?

普段糖質を多く摂取している人は、好転反応が起こりやすくなります。ファスティングを始める前に少しずつ糖質を減らすと予防につながります。

糖質以外でファスティング前に控えた方が良い食品は以下のとおりです。

- 肉

- 牛乳などの乳製品

- お菓子類

- お酒

- 塩分のある食品

- 添加物の入った食品

前でも解説しましたが、ファスティングは準備期間を設け、体を慣らしてからスタートするようにしましょう。

ファスティング中に食べられるのはナッツ

ファスティング中、どうしても空腹に耐えられない場合はナッツを食べるのがおすすめです。こちらでは、ナッツを食べるときのポイントを解説します。

どうしてもお腹がすいたらナッツを食べよう

ファスティング中は、空腹でめまいが起きる場合もあります。基本的にファスティング中に固形物を食べるのは好ましくありません。

しかし、我慢すると空腹に耐えきれず挫折してしまうなど逆効果になる場合もあるので、無理は禁物です。ファスティングに慣れてきたら水や酵素ドリンクだけなどにすると良いでしょう。

ナッツはもともとカロリーが高い食品です。少量であれば良いですが、食べ過ぎるとカロリーオーバーになってしまいます。食べる量はナッツの種類によって異なりますが、アーモンドであれば1日25粒程度が目安です。

食べていいのは素焼きのナッツ

ダイエットを目的としたファスティングを行う場合は、素焼きのナッツを選ぶのがおすすめです。ナッツには脂肪が多く含まれており、油で揚げたものはさらにカロリーが高くなります。

また、塩がまぶしてあるナッツは血糖値を上げる原因になるので、無塩のものを選ぶようにしましょう。

ナッツは空腹感がまぎれる&栄養豊富

ナッツは硬く、自然と噛む回数が増えるため、空腹感がまぎれやすくなります。食物繊維が豊富に含まれているので少しの量でも満腹感が得られ、便秘解消効果も期待できる食材です。ビタミンB群も豊富に含まれているので、脂肪燃焼や代謝促進などの効果も期待できます。

【関連記事】

美容家ドットコムでは他にもいろいろなファスティングに関するコラムがあるので、ぜひチェックしてみてください。

ファスティング成功の鍵は準備食と回復食!フルーツは食べてもいい?

無理のないファスティングのやり方は?貧血対策や注意点も解説!

酵素ドリンクはコンビニで買える?代用品やドラッグストア・スーパーの人気商品もご紹介

【16時間断食】オートファジーダイエットでコーヒーは飲んでも良いの?

「青汁は体によくない」とのうわさが!実際はどうなの?

健康のために青汁を飲んでいるという人は多いのではないでしょうか。

そんな青汁について、世の中には体に良くないといううわさもあるようです。

うわさの真相を調べてみましょう。

青汁は、大麦若葉やケールなどの野菜を原料としており、食物繊維や各種ビタミン、ミネラルなどを豊富に含む食品です。

原材料を乾燥、粉末状にしたもののみを使用する商品のほか、そこに食物繊維、乳酸菌、オリゴ糖、抹茶、煎茶、フルーツ粉末などを添加している商品もあります。

自然由来の原料からできた青汁は、各商品のパッケージに記載されている摂取目安量を守って使用する分には、健康を害するようなことはおそらくないでしょう。

しかし、体に良いからといって摂取目安量を超えるような摂り方を続けた場合、さまざまな不具合が体に起こる可能性があります。

また、腎臓病などの疾患がある場合や、心臓病などの治療のために薬を使用している場合は、青汁の摂取が良くない結果をもたらす場合があります。

心臓の疾患などがあり、血液凝固を防ぐワーファリンなどの薬を飲んでいる人は、血液を凝固させる作用のあるビタミンKを含む青汁は薬の効果を弱めるためおすすめできません。

重度の腎臓病の人や人工透析をしている人は、カリウムを排泄する力が弱まっているため、カリウムを含む青汁は避けましょう。

血圧安定やむくみ解消に効果的なカリウムですが、排泄されず体内に蓄積すると、心臓への負担を増やすことが分かっているためです。

これらに該当する人は、自己判断で青汁を飲むのは避けた方がよいでしょう。

青汁のメリット、効果を解説!便秘解消効果がある?

青汁を飲むことによるメリットと効果についてお伝えします。

青汁のメリット

青汁は、大麦若葉やケールなどの野菜を原料としています。

これらの野菜は他の野菜と比較したとき、食物繊維や各種ビタミン、ミネラルをバランスよく含んでいるのが特徴です。

栄養バランスに優れた原材料で作られた青汁は、食事のバランスを整えたい人にとって心強い食品です。

野菜を十分に摂れない人や忙しくて食事時間が不規則な人などでも、気軽にサッと摂ることができるのが何より大きなメリットといえるでしょう。

青汁の効果

青汁に含まれる食物繊維は、便を柔らかくしたり腸の蠕動(ぜんどう)運動を促したりするよう働きます。

便が硬く、蠕動運動もスムーズでない便秘の人にとって、青汁を飲むことは便秘解消のためのひとつの方法であるといえます。

腸内環境が整い便通が改善された結果、体感として肌荒れや肥満が解消されたという声が聞かれます。

また、青汁に含まれる抗酸化物質による抗炎症作用などにより、青汁の摂取が体内環境の改善につながる可能性について報告されています。

ただ、まだまだ青汁の効果については、利用者の口コミによるものが多いのが現状のようです。

また、含まれる栄養成分の量もメーカーによってまちまちであるようです。

利用する場合は、パッケージやホームページなどを参考によく比較し、成分量や原材料の産地など本当に信頼できるものを選ぶようにしましょう。

青汁のデメリット・副作用を解説!飲みすぎると下痢になる?

青汁を飲むことのデメリットや副作用には、どのようなものがあるのでしょう。

青汁には、本来食事から摂取する食物繊維を、サッと水に溶かして飲むだけで摂取できるという特徴があります。

この手軽さゆえ、意識して摂らないと摂取目安量を超えてしまうこともあり得ます。

青汁の過剰摂取による食物繊維の摂りすぎは、便秘の原因となり得ます。

そのほかにも、食物繊維の過剰摂取により、下痢、腹痛、食欲不振、吐き気などが起こる可能性があります。

青汁に含まれるビタミン類やミネラル類の量を考えると、青汁を目安量以上飲むことがビタミン類やミネラル類の過剰摂取にすぐにつながるとは考えにくいといわれます。

しかし、青汁によっては原材料のほか、ビタミンや食物繊維などを添加している商品もありますので、やはり目安量を守って飲むのに越したことはなさそうです。

子供の野菜不足、便秘対策にも青汁はおすすめできる?

子供が野菜嫌いで困っているという保護者は多いのではないでしょうか。

本来であれば食事から野菜を摂るのが一番ですが、なかなか野菜を食べてくれない子供には青汁を適度に取り入れるのもひとつの方法でしょう。

通常の青汁を使用し飲みやすく牛乳などで割るのも良いですし、子供向けの青汁を利用してみるのもおすすめです。

子供向けの商品として多いのが、飲みやすいフルーツ風味のもの、カルシウムの吸収を高めるビタミンDを加えたもの、乳酸菌配合のものなどです。

飲みやすいとはいえ、食事の妨げになっては良くありません。

おやつ代わりに、食事のデザート代わりになど、リズムを決めて飲ませてあげてはいかがでしょうか。

便秘がつらい妊婦さんも青汁は飲んでOK?

妊娠中はホルモンの影響などにより腸の動きが滞り、便秘になる人が多いようです。

また、つわりなどにより食欲が減退してしまう人もいますし、お腹が大きくなることで運動不足になる人も多く、どうしても便秘になりがちです。

しかし、妊娠中は胎児の健康が気になり、便秘薬を飲みたくないという人も多いようです。

青汁には食物繊維が含まれているので、摂取目安量を守ったうえで食事に加えてみると、快適なお通じにつながる可能性があります。

また、青汁にはカルシウムやカリウム、葉酸や鉄分など、妊婦さんに必要な栄養素もたくさん含まれていますので、食事で摂り切れない場合の栄養補給としても向いているでしょう。

各メーカーの青汁のパッケージやホームページ上の質問などを見ても、妊婦さんが青汁を飲むことについて禁じているところは見当たりません。

ただ、妊娠中は嗜好の変化や体質の変化などが起こりやすいものです。

気になる場合は医師に相談の上、様子を見ながら利用すると良いでしょう。

青汁の飲み方・飲むタイミング

青汁の飲み方、飲むタイミングなどは決まっているのでしょうか。

飲み方

青汁を冷たい状態で飲むのが好きな人もいれば、冷たいものは苦手だから温めて飲みたいという人もいるでしょう。

冷たい液体で割る分には温度を気にする必要はありませんが、お腹が冷えやすい人は割る液体の温度を調整しましょう。

青汁を温かい液体で割る場合は、少し注意が必要です。

栄養豊富な青汁は、高温の液体で割るとせっかくの栄養素が分解されてしまうのです。

そのため、温める場合は、人肌くらい(約40℃)を目安にするとよいでしょう。

飲むタイミング

青汁は薬品ではなく食品ですので、摂取目安量を守っていれば基本的にはいつ飲んでもよいとされています。

ただ、栄養吸収の面で考えると、一度にまとめて摂るよりも小分けに取るほうがよいとされています。

また、気づいた時に気まぐれに飲むよりも、毎日こまめに続ける方が、飲んだことによる変化や効果を感じやすいでしょう。

食事に合わせて、おやつ、お風呂の後など、忘れにくいタイミングを自分で設定すると、継続しやすくなります。

便秘で悩む方にもおすすめ青汁〇選!フルーツ青汁や乳酸菌入りはどう?

青汁にはたくさんのメーカーのものがあり、その種類もさまざまです。

ここでは、妊婦さんや子供でも飲みやすく続けやすい青汁を中心に3つご紹介しましょう。

フルーティーで子供にも飲みやすい!ヤクルト 朝のフルーツ青汁

ヤクルトの朝のフルーツ青汁は、九州の契約農場で育った無農薬の大麦若葉を使用した粉末に、バナナ、マンゴー、リンゴなどの粉末を加えています。

フルーティーで飲みやすく仕上げてあるうえに食物繊維豊富な大麦若葉を使用しており、便秘解消効果が期待できる青汁です。

そのまま水で溶いてジュース感覚で飲むのはもちろん、牛乳などで割っても美味しく飲めます。

便秘で悩む人のほか、野菜が苦手な子供さんにもおすすめです。

国産原料で安心、乳酸菌も摂れる!アサヒ緑健 緑効青汁

アサヒ緑健の緑効青汁は、九州阿蘇の契約農場で育った大麦若葉「むぎおう」を使用した青汁です。

乳酸菌2種類のほか、オリゴ糖、食物繊維を絶妙なバランスでプラスしており、栄養の吸収力を高め、便通の改善が期待できます。

まろやかな味わいで、子供さん、妊婦さんも安心して飲むことができます。

野菜たっぷりで妊婦さんにもおすすめ!サンスター 健康道場 粉末青汁

サンスターの健康道場 粉末青汁は、国産の大麦若葉のほか、ブロッコリー、ケール、モロヘイヤ、明日葉をミックスした青汁です。

野菜を摂りたいけれどなかなか摂り切れないという人に嬉しい内容になっており、便秘で悩む人にもおすすめの商品です。

しっかりとした濃い味が楽しめるうえに、妊娠中に必要な葉酸やカルシウム、鉄分などがしっかりと摂れるのも嬉しいポイントです。

青汁を飲み続けた結果は?レビュー・体験談を紹介!

先に挙げた青汁を実際に利用した人の声をご紹介しましょう。

ヤクルト 朝のフルーツ青汁

・飲み始めて1週間ほどして、前よりも快便になったように感じる。飲む前は2日に1回だった排便が、今は1日に2回、しかもお腹が痛くならずすっきりと出る

・野菜嫌いな娘のために購入。人工的でないフルーツの味が良いらしく、牛乳で割ってせっせと飲んでくれている。本人曰く大好きだそうで、定期購入をしている

・原材料の産地が明記されておりあんしんして続けられる。しかも今まで利用していた他社の商品よりも安価であり助かっている

アサヒ緑健 緑効青汁

・食生活が不規則なため、それを補うために17年間愛用している。これといって特別なことはないのだが、健康診断で問題が見つかったことがないので効果があるのかもしれないと思っている

・毎朝牛乳で割って飲んでいるが、すぐに溶けてくれるのでありがたい。健康維持のためにこれからも続けていこうと思う

・野菜を一切食べたがらない3歳と5歳の子供が、緑効青汁なら飲んでくれる。自分も、飲み続けているせいか、肌のつやが良くなった気がする。継続が大切だと実感する

・体のためにもう3年ほど飲んでいる。抹茶のような味わいでとても美味しい。牛乳で割って毎日飲んでいるが便秘が解消され肌の調子も良い

サンスター 健康道場 粉末青汁

・飲み始めて半年になるが、濃い野菜の味が最高に美味しい。原材料も全て国産なので、安心して続けられる

・妊娠中のため、カフェインフリー、100%国産原料のものを探してこの商品にたどり着いた。2ヶ月ほど飲んでみて、他メーカーのものと比較し便秘の改善に非常に効果を感じた

・何よりも量の多さに驚きだが、毎日飲んでいると肌の状態が格段に良くなってきた。一食置き換えとしても使えるくらいの飲みごたえでお通じも快調である

青汁は、その成分や味などを上手に選ぶことで、子供さんや妊婦さんも安心して飲める食品です。

毎日の食事の補助として、自分に合う青汁をぜひ取り入れてみてください。

薬膳茶の材料ってどこに売っているかわからない、薬の味がして美味しくなさそう、と思っていませんか?実はスーパーで売っているような身近な食材で、簡単に美味しく薬膳茶を飲むことができます。さらに、食材の効能をよく知れば自分の体質に合ったオリジナルレシピでお茶を楽しむことができるようになります。

薬膳という言葉を聞くと難しそうなイメージがありますが、お茶として取り入れることでその世界はもっと身近なものになります。

堅苦しく考えなくても大丈夫です。

まずは手に入れやすい食材から始めてみましょう。

薬膳って何?中国の伝統医学に基づいて、食材と中薬を組み合わせた食事です!

中国の約2,000年前の文献にてなんと「薬膳」という言葉が使用されており、それ以前から「食養」「食療」という文化がすでに存在していたという説があります。古くから食材を使って病気を予防したり、健康を維持したり、病気の回復を早めたり、症状を軽くしたりすることが重要だとされてきました。

薬膳とは、中国の伝統医学(以下、中医学)の理論に基づき一人一人の体質や体調に合うように食材や中薬(生薬)が組み合わせられた食事のことをいいます。

ここでは主に「健康な人がより健康的に毎日を過ごすための手軽で簡単に作れる薬膳」について解説いたします。

中医学の基礎知識

薬膳を知るためには、中医学の理論が必要です。

ここでは一部を紹介します。

陰陽学説

自然界に存在するすべてのものを「陰」「陽」に分けることができると考える学説です。

例えば、上と下、熱いと冷たい、昼と夜などです。

五行学説

自然界に存在するものを「木・火・土・金・水」の五つの要素から成り立つと考え、これらの性質に合わせて物や事柄を分類していきます。

例えば、季節を春・夏・長夏(土用)・秋・冬に分けるなどです。

気・血・水

中医学では、人体は気・血・水の三つの要素から構成されていると考えます。

気:目には見えないが身体のいたるところを巡っているエネルギー。身体を温め、風邪や病気から守ってくれる働きがあります。血液を流す役割もあります。

血:身体の中を流れている血液で、全身に栄養を与える働きがあります。

水:血以外の体液で身体に潤いを与える働きがあります。

薬膳の基礎知識

食材には様々な性質があります。

身体を温める食材と冷やす食材

食材は身体を温める性質を持つもの(熱性、温性)冷やす性質を持つもの(寒性、涼性)どちらでもないもの(平性)に分けられます。

例

熱性の食材:ニンニク、とうがらしなど

温性の食材:しょうが、ねぎ、ニラなど

寒性の食材:きゅうり、ゴーヤなど

涼性の食材:だいこん、なすなど

平性の食材:きゃべつ、じゃがいもなど

五つの味

食材の味は五つに分けられます。

辛味:血行促進、発汗など

甘味:滋養強壮、緊張を緩めるなど

酸味:汗腺を引き締めるなど

苦味:身体の余分な熱を取り除く、デトックスなど

鹹味:便をやわらかくするなど

例

辛味の食材:しょうが、ニラなど

甘味の食材:とうもろこし、鮭など

酸味の食材:トマト、梅など

苦味の食材:ゴーヤ、オクラなど

鹹味の食材:アサリ、ワカメなど

食材の効能と内臓の関わり

食材によって、作用したり働きをサポートすることができる内臓が異なります。

例えば、肺や喉の機能を良くするものや、胃腸機能を改善するものなど、食材ごとに様々な作用があります。

食材の効能を知って美味しくいただきましょう

日々の食事に薬膳を活用するには、食材一つ一つの効能を知ることが必要です。

最近では薬膳や中医学についての本、薬膳の食材辞典のような書物がたくさん出版されていますので、ぜひ探してみてください。

また、中医学や薬膳の専門家の方々はSNSでの情報発信を積極的に行っています。季節にあった旬の食材や、食べすぎには注意するべき食材などの情報を得ることができると思います。

たった一つでも体質に合った食材を使って料理する、旬のものを使って料理するだけで毎日の食卓は豊かになり、立派な薬膳になります。

あまり難しく考えず、気軽に始めてみませんか?

ダイエットをサポート?薬膳茶の材料や効能を説明!

はじめに、薬膳茶とは病気を治すものではありません。毎日の体調を整えてより健康的に過ごすためのお手伝いをするものとして楽しむことを目的としましょう。

中医学の視点でダイエットを考える際には、自身の体質や生活習慣に着目して適切なダイエット方法を考案することが基本です。

まずは太る原因について考えましょう。

太る原因を中医学で考える

太る原因としては、こってりしたものや甘いものが好きでついつい食べすぎてしまうということが考えられますが、その他にも太る要素はいくつかあります。

例えば

・ストレスによる過食

・病気をした後や元々胃腸が弱いことにより消化機能がうまく働かず、身体に老廃物がたまってしまう

・冷えによって巡りが悪いために生じるむくみ

「太る」と言っても、一人一人原因が異なるため、どのような理由で太ってしまうのかタイプを見極める必要があります。

太る原因別!オススメの薬膳茶

ダイエットや健康のお手伝いにオススメの薬膳茶の材料をご紹介します。

・お肉や脂っぽい食事が多い方に

山査子(さんざし):脂を消化する他に血中脂質を抑える働きもありますので、ダイエットのサポートに向いています。

・ストレスで過食してしまう方に

薄荷(ミント):イライラやストレスからくる胸苦しさなどを改善します。

・胃腸が弱い方に

陳皮(ちんぴ、みかんの皮):消化力を高めるので食欲不振を改善し、胃もたれの改善も期待できます。

・冷えが気になる方に

生姜:身体を温め、冷えからくる腹痛などに効果的です。

必見!効果とともに紹介する薬膳茶リスト

人気の薬膳茶を、その効果とともに5つご紹介します。

緑茶+薄荷(ミント)

効果:イライラ解消、眠気覚まし、倦怠感、頭痛、のぼせ、目の充血

緑茶には体の熱を冷ます作用があるので、それだけでも夏の暑い日には最適ですが、薄荷(ミント)を加えることによりさらに効果がアップします。暑さ対策のほか、スッキリしたい時にもオススメです。

なつめ+しょうが

効果:心身の疲労回復、冷え性、食欲不振

なつめは気血を補い、体力を回復させてくれます。しょうがで血行を促進し、なつめのの効果を促進させます。免疫力を高める効果を期待できます。

ジャスミン茶+ローズ(マイカイカ)

効果:リラックス、イライラ解消、月経不順

いい香りにより高いリラックス効果を得ることができるでしょう。ローズは血の巡りを改善するので女性の強い味方です。

ルイボスティー+シナモン

効果:ミネラル補給、手足の冷え、月経痛、美肌

抗酸化物質を豊富に含むルイボスのアンチエイジング効果と、シナモンの体を温める効果で女性に嬉しい薬膳茶です。

炒り黒豆茶

効果:むくみ、疲労回復、アンチエイジング

更年期の女性に特にオススメな薬膳茶です。黒豆のイソフラボンが女性ホルモン様の働きをしてくれ、美肌効果もあります。薬膳的にはエネルギーを補ってくれるため、疲労回復に役立ちます。

また、黒豆は血を増やし、生命力を高めるといわれ、アンチエイジングに最適です。老化防止に役立ちます。

薬膳茶は自分でも作れる?おすすめレシピもご紹介!

薬膳茶と聞くと、薬くさそう、どんな材料を使っていいかわからない、難しそう、と思う方も多いかもしれません。また、煮だしたりするのは面倒くさいといった方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、これから紹介する薬膳茶はそのような心配はいりません。誰でも簡単に美味しく薬膳茶を入れることができます。

手に入れやすい食材で作る薬膳茶レシピをご紹介いたします!

基本の簡単薬膳茶レシピ

<準備するもの>

・お好みの食材2〜3種類

・ベースとなる茶葉(紅茶、ルイボスティーなどご自身の好みで)

・熱湯

・ティーポット

・コップ

<お茶の入れ方>

・茶葉を使った薬膳茶

茶葉と食材を一緒にティーポットに入れ熱湯を注ぎ、数分蒸らしてからコップに注ぎます。

・食材のみの薬膳茶

食材を直接コップに入れ、熱湯を注ぎます。数分経つと飲みごろになります。

クコの実などの食材はお茶を楽しんだ後に召し上がっていただいてもかまいません。

むくみ対策の薬膳茶レシピ

ダイエットを考えている方から、、むくみやすい体質についての悩みを頻繁にお聞きすることがあります。足や顔がむくんでいると、太っているわけではないのに体のラインがスッキリと見えません。

また、むくんでいると体の重だるさや頭痛、胃腸機能の低下の原因にもなります。

薬膳茶は体の水分代謝を整える食材を使うことで、むくみやすい体質を優しくサポートしていきます。

ただし薬膳茶も水分ですから飲み過ぎは逆効果ですので注意してください。

<材料>

・はとむぎ茶(市販品) ティースプーン山盛り2杯

・炒り黒豆 ティースプーン1~2杯

・陳皮(ちんぴ) ティースプーン1杯

・熱湯 300~400cc

<作り方>

材料をすべて一緒にティーポットに入れて、熱湯を注ぎ3~4分蒸らしてからコップに注ぐ。

<期待できる効果>

むくみ、胃腸機能の改善、アンチエイジング

はとむぎ:胃腸の働きを高め、体の不要な水分を排出します。

黒豆:胃腸の働きを高め、体の不要な水分を排出します。また、血液を補い循環を良くするので疲労回復、アンチエイジング効果が期待されます。

陳皮:気の巡りを良くして、消化吸収力を高めます。

目が疲れやすい方の薬膳茶レシピ

コロナウイルスの流行によりリモートワークが増加したり、外出を控えてついスマホを見る時間が増えてしまったり、眼精疲労を引き起こす方が多くなっています。

そのような時には、目の疲れを癒す薬膳茶がおすすめです。

<材料>

・菊花 ティースプーン1杯

・クコの実 ティースプーン1杯

・熱湯 300cc

<作り方>

材料をすべて一緒にコップに入れて、熱湯を注ぎ数分おく。

<期待できる効果>

疲れ目、充血、ほてり

菊花:目の疲れや充血、のぼせなどの症状の軽減によいとされます。

クコの実:眼精疲労、視力の低下などの目の症状に使われる漢方薬です。疲労回復やアンチエイジングにも効果的です。

気分が落ち込んだ時の薬膳茶レシピ

なんとなく気持ちが沈んでいるような時は、ほっとする優しい甘さのなつめ薬膳茶はいかがですか?

なつめは大棗(たいそう)という漢方薬でもあり、体力の回復に効果があります。

また、気持ちの落ち込みや不眠などの改善も期待できます。

<材料>

・なつめ 1~2個

・クコの実 ティースプーン1杯

・炒り黒豆 ティースプーン1~2杯

・ルイボスティー(ご自身の好みで)

・熱湯 300~400cc

<作り方>

茶葉を使った場合は、材料をすべて一緒にティーポットに入れて、3~4分蒸らしコップに注ぎます。

茶葉を使わない場合は、そのままコップに材料を入れて熱湯を注ぎます。

なつめやクコの実、黒豆はお茶を楽しんだ後にお召し上がりいただいても問題ありません。

<期待できる効果>

落ち込んだ気分の改善、疲労回復、むくみ

なつめ:体力の回復や気持ちの落ち込み、不眠などの改善によいといわれます。

冷えの気になる方の薬膳茶レシピ

冷えが気になる女性は大変多いと思います。冷えがあるとむくみやすく、足がむくみで張ってしまうというお悩みもよく聞きます。

温かいお茶にさらに身体を温める食材をプラスして、緩やかに体質改善をしていきましょう。

<材料>

・シナモンスティック1本、またはシナモンパウダー少々

・なつめ 1~2個

・黒糖(ご自身の好みで)

・紅茶またはルイボスティー

・熱湯300~400cc

<作り方>

材料をすべて一緒にティーポットに入れて3~4分蒸らしコップに注ぐ。

温めた牛乳や豆乳で割っても美味しくいただけます。

<期待できる効果>

冷えの改善、気分の落ち込んだ時に

シナモン:手足の冷えや、冷えからくる月経痛などの改善に効果的です。

黒糖:血行をよくして体を温めるので、冷えの改善に期待できます。疲労回復にもよいです。

注意:妊娠中の方や月経過多の方はお控えください

資格の取得が難しい?薬膳マイスターはどんな人に向いてる?

中医学や薬膳はここ数年で注目が集まり、人気がでてきている学問です。

薬膳茶について興味がある、または本格的に薬膳を勉強したいといった場合にはどのような方法があるのでしょうか。

薬膳茶についてもっと知りたいと思ったら、中医学や薬膳を勉強することが近道です。

なぜなら、食材の効能だけを知っているのと中医学の理論を勉強した上で効能を知るのでは、本当に体質にあった食材を選べるかどうか違ってくるからです。

通信教育で薬膳を学ぶ

学校に通う時間がない、仕事をしながら薬膳を勉強してみたいといった方におすすめなのは通信教育での薬膳学習です。

民間の資格にはなりますが、学習を修了すると薬膳アドバイザーなどの資格を取得できるます。

比較的に受講料も良心的なので、資料請求をするなどして自分に合った教材を選んでみてはいかがでしょうか。

スクールに通う

通信教育を修了してもっと詳しく薬膳を知りたくなった、せっかく勉強するなら本格的にやりたいという方にはスクールに通うことも選択肢の一つです。

中医学や薬膳を勉強しようと考えている方の多くは、社会に出て働いている方がほとんどです。

そのため薬膳のスクールや本格的な中医学を学ぶ学校の多くは、働きながら学べる環境が整っています。

ご自身の生活スタイルにあった学習環境が見つかると思います。

学習過程が修了すると、資格取得のため試験の受験ができるようになります。

薬膳茶を仕事に活かしたい場合、特別な資格が必要となることはありませんが、中医学の理論や薬膳の知識を習得することは必須であるといえます。

自分で作ったお茶を販売したい

薬膳茶を自分で入れて楽しめるようになったので、自分だけのオリジナルレシピのお茶を販売したいな、とお考えの方はいらっしゃいませんか?

お茶を製造、販売するには許可が必要となりますので、その場合にはお住まいの地域の保健所に必ずお問い合わせしてください。

薬膳の勉強が向いているのはどんな人?

ダイエットの方法にはどんなものがあるの?

今日の夕ご飯、何にしよう、昨日は食べすぎちゃったから今日はあっさりしたごはんを食べよう、こんなことを考えた方はいらっしゃいますか?

もし一つでも当てはまれば、あなたは薬膳を勉強することに向いています!

ダイエットはやみくもに食事制限をすればいいものではありませんよね。自分の体質を知っていればより効率的に、健康的に身体を整えることができます。

毎日の夕飯の献立は悩ましいですよね。しかし、薬膳の知識を得ると季節に合った食材を取り入れた彩り豊かな食卓を用意することができるようになります。

また、薬膳を勉強すれば、マイボトルの中身を薬膳茶にすることもできます。

ぜひチャレンジしてみてください。

薬膳茶の専門店、通販サイトや薬膳茶が楽しめるお店をご紹介!

薬膳茶を楽しむためには特別な食材は必要ありません。

例えば、スーパーで購入できる炒り黒豆をいつも飲んでいる緑茶やほうじ茶に入れていただけば、あっという間にむくみ予防とアンチエイジングの薬膳茶が出来上がります。

しかし、もう少し本格的な食材でお茶を飲みたいとお考えのときには薬膳食材の専門店で購入することもできます。

品質の良い食材を取り扱う専門店をご紹介します。

Chasane(チャザンヌ)

薬膳食材のほか体質別にブレンドされたオリジナル茶も販売しています。

おうち養生研究所

取扱数は多くありませんが、とても品質の良い薬膳食材を販売しています。

オリジナルブレンド茶や身体にやさしい食材もあります。

薬日本堂

漢方相談で知られる薬日本堂のオンラインショップです。

薬膳食材のほかにも、ご自身の体質や生活習慣に合ったお茶をチャートに沿って購入できます。

本格的な薬膳鍋と薬膳茶が楽しめるレストランをご紹介します。

・薬膳レストラン10ZEN

薬日本堂が出店する薬膳レストランです。

品川店のほかに渋谷店、青山店があります。

薬膳茶はもちろんですが、厳選された食材を使った薬膳鍋もおススメです。

さいごに

今回は、薬膳茶を中心に中医学の理論や薬膳の基本をご紹介しました。

薬膳はそれほど難しく堅苦しいものではないということがおわかりいただけたでしょうか。

まずは、ご紹介した食材の手に入りやすいものを使って薬膳茶にチャレンジしてみましょう。

ご自分の体質に合った食材を選んで普段飲んでいるお茶に足すだけでも、オリジナル薬膳茶が出来上がります。その際、カフェインの入っていない茶葉を選べば、飲む時間を気にすることなく薬膳茶を楽しむことができます。

薬膳茶はあくまでも食材を使ったお茶ですので、薬のように劇的に体質が変わるものではありません。身体にやさしく緩やかに体調が変わっていくことを期待しながら楽しんでみてください。

さらに薬膳を意識した食事や、しっかり睡眠をとるなどの養生を続けてよりいっそう健康に毎日を過ごしていただければとてもうれしく思います。

【関連記事】

美容家ドットコムでは他にも健康ドリンクに関するコラムがあるので、ぜひチェックしてみてください。

よもぎ茶はホントに肝臓に悪い?知られざる効能とは

むくみを取る市販のお茶おすすめ10選!コンビニペットボトルも紹介

今やどこにも売ってない?腸をきれいにする「流々茶」の魅力をご紹介!

アンチエイジングに効果的なお茶とは?おすすめの茶葉や飲み方を紹介

レモン炭酸水のダイエット効果とは?メリット・デメリットやアレンジレシピまでご紹介

ごぼう茶の効果が出るまでの期間は?成分や効果について解説!

参考文献:薬膳&漢方の食材事典 阪口珠未著

新型コロナウィルスのニュースに日々不安も多く 外出自粛の状況ですが、温かな季節になりってきました。薄着になると気になるのが 冬の間にため込んでしまった脂肪!

春は多くの方がダイエットを意識する季節でもあります。外出自粛で運動不足を感じる今はなおさらきになることですね。

こんにちは。日本ダイエット推進センター 理事の石原 グレイス かおり です。

若い頃は、とにかく細くなりたいと無理なダイエットをしたことがありました。しかし、そういったダイエットでは一時的に痩せるだけで、本当に大切な健康な体を犠牲にする可能性がります。

今回は、健康的に痩せる方法をお伝えします。

ダイエットの意味

あなたは“ ダイエット ” の本来の意味をご存知でしょうか?

“ ダイエット ” の本来の意味は、

のことをいいます。

“ ダイエット ” とは、今の自分をより健康的バランスが取れた身体にすることです。 決して細くなるために無理な食事制限をして体重を落とすことではありません。

今までもダイエット方法として、「キャベツダイエット」、「リンゴダイエット」や「糖質カットダイエット」など、単食しか食べなかったり、大切な栄養素をカットしたりする情報がまことしやかに流れてきました。

しかし、栄養バランスが取れていない方法は、すぐにリバウンドしたり、ストレスを抱えて自律神経が不安定になったり、めまいやホルモンバランス異常などの不調をきたしたりします。

では、どのようにして 健康的バランスが取れたな美しい身体へと整えればよいのでしょう?

まずは健康的バランスの取れた状態と現状の自分の身体を比べてみましょう。

まずは現状把握から

ダイエットをするには、まずは自分の現状を把握する必要がります。以下の流れで、標準体重(もしくは、美容体重)の観点からのチェックをしてみましょう。

1.今の自分の身体(体と心)を受け入れましょう

- ご自分の今の体調はいかがですか?

- 現在の身長(m) と 体重(Kg)を書いてみて下さい。

2 標準体重(もしくは、美容体重)を算出してみます。

上記で書き出した身長(m) と 体重(kg)を以下の公式に当てはめて、あなたの目標となる標準体重と美容体重を算出してみましょう。

・標準体重 = (身長m) × (身長m)×22

・美容体重 = (身長m) × (身長m)×20

いかがでしょう ?

現在の貴女の体重がこの標準体重(もしくは、美容体重)より多かった方は、以下の食意識を毎日実践してみて下さい。きっと身体(体と心)のバランスが取れてスッキリしてくるはずです。

また、体重が少なかった方も健康的バランスが取れ、また一層の美しさのために、日頃の食生活と照らしわせてみて下さい。

ダイエットのための食事のポイント

1. 朝食を食べる

朝食を食べる事は、夜眠っていた脳や体を活動モードに切り替え、あなたの “バランスダイエット”をスムースに手伝ってくれます。

2 食事に感謝して食べてる

食事は、食材を作ってくれる人、魚などを獲ってくれる人、料理を作ってくれる人がいて、わたくし達は身体(体と心)を維持できています。ですから、まずは感謝して戴きましょう。気持ちが優しくなれます。

3 決まった時間に食事を摂る

食事時間にバラつきがあると、あなたの身体は吸収を高めようとして、脂肪を蓄えやすい体になります。決まった時間に食事を摂ることで、体はエネルギー効率良く代謝を上げ、カロリー消費を促してくれます。

4 各食事は色のバランスで判断して500〜600Kcalを目安に

食事の栄養バランスの確保が難しいという方は、食材の色を目安にするのもお勧めです。

料理には「五味五色」という言葉があります。

その中の “ 五色 ” とは、赤・青(緑)・黄・白・黒 です。

色のバランスで判断しながら、一食500〜600Kcal目安(一日1500〜1800Kcal)での管理をしましょう。

そして、食べ過ぎた時は、1日単位、3日単位、1週間単位でカロリー調整をしてみましょう。

5 三大栄養素を摂取を意識する

三大栄養素とは「①脂質、②糖質(炭水化物) ③タンパク質」で、この3つが揃ってこそ体の代謝を良好にしてくれ、私たちの体の機能をバランスよく整えるために必ず必要な栄養素です。

また、糖質(炭水化物)カットが叫ばれている昨今ですが、糖質(炭水化物)は脳や体を動かすエネルギーです。そして、脂質を燃やすための大切な栄養素なのです。

6 食事を食べる順序を意識する

1.野菜&汁物 → 2,メイン(魚、肉、大豆製品) → 3.主食(炭水化物/糖質)

緑黄色野菜は「天然のダイエットサプリ」と言われています。

野菜や汁物から口にすることで食事の食べ過ぎを防ぐのはもちろんですが、野菜の食物繊維が脂肪の吸収を抑え、野菜の酵素がエネルギー代謝を助けてくれます。

何より、野菜や果物に含まれるビタミンなどの栄養素は、炭水化物をエネルギーに変える大切な栄養素です。

7 一日に1回は良質な動物性たんぱくを摂る

魚や肉、大豆製品など最低でも1日1回は良質なタンパク質をしっかり摂取して下さい。そうすることで代謝が上がります。

いかがでしたでしょうか ?

あなたの人生100年をいつまでも美しい健康な身体を保ち続けるために、体や精神機能のバランスを崩さないよう、日々の食生活の正しい意識で一層の健康を積み重ねてまいりましょう。

今のあなたの食生活は1か月~3年後のあなたの身体体を作っています。

バランスのとれたお食事は、スマートにデトックスできる身体も作ってくれます。

デトックスできる身体は、お肌も綺麗にし、精神も落ち着けてくれるバランスのとれた身体を作ってくれるという事です。

「食べる力」は「美しく生きる力」

“バランスダイエット” は、あなたの身体の未来を育てるビューティフルなセルフエステです。

“バランスダイエット” で貴方の人生を最後まで楽しめる身体作りを心がけましょう。

昔のように痩せられない…

ダイエットをしようと頑張っているけれど、思うように体重が減らない…なんて経験はありませんか?昔は食事制限するだけで痩せることができたのに、と感じている人も多いかもしれませんね。それは30代40代と年を重ねるごとに、顕著になってくるかと思います。

たしかにダイエットといえば、まずは食事制限が思い浮びますが、実はそれが逆に太りやすい体をつくる原因になっているかもしれません。

食事制限で太りやすい体質へ

摂取カロリーが消費カロリーより少なければ痩せる、と食事制限をすること自体は間違いではありません。もちろん食べ過ぎは良くありませんし、食事の見直しは大切。ただ痩せやすかった10代20代でも食事制限だけのダイエットはおすすめとは言えません。筋肉が減少し痩せにくい体になる可能性が高くなるからです。

さらにそういったダイエットを繰り返してきた人ほど痩せにくい体になっている上に、年齢にともなって代謝も下がると言われているので食事制限で痩せない…なんてことになってしまいます。

また、体は入ってくるエネルギーがいつも少ないと、その分で体内活動ができるように省エネ化を図るため、代謝がどんどん下がってしまうとも言われています。そうすると食事を減らしていてもそれが丁度の量になっているので、痩せないとも言えるでしょう。

今も昔も見た目は変わっていないと思っていても、年齢を重ねるごとに体の中は変化し、今までの習慣などによっても違いが出てきます。そのため、昔と同じことをしても痩せにくくなり、むしろ太る…という可能性も考えられます。

食事は量ではなく質!

ではどうすればいいのでしょうか?ポイントは食事の量ではなく「質」です。

ダイエットは目標体重になれば終わりということではなく、それを維持することが目的ですよね。食事量を我慢して無理に減らしていると、それをずっと続けることができず目標体重を達成した瞬間に食べてしまってリバウンド、というのはよくある話です。ですので、やはり続けられることでないと意味がありません。そういう意味でも量ばかり気にするのは良くありません。

そこでポイントとなる「質」というのは「何を食べているか」ということです。体を構成している必要な栄養素をバランス良く食べることが重要です。量を減らすと栄養バランスが崩れやすくなりますが、いつも食べている食事の内容を見直すだけでも偏りがあることに気付くことも多いはずです。

まずはこれを改善するだけでも変化を感じられると思います。そこでさらにダイエット中の食事で気を付けるポイントもチェックしましょう。

ダイエット中の食事ポイント

1.タンパク質を摂ろう

ダイエットのためにと意識的にヘルシーな食事を心がけている人も多いでしょう。野菜はもちろん重要ですが、筋肉や皮膚など体を構成する必要な栄養素はタンパク質です。これが不足すると筋トレの効果を感じにくくなるだけでなく、代謝も下がってしまいかねません。

さらに糖質制限もやり過ぎると活動時に必要なエネルギーが不足してしまうので、こちらも適度に摂ることがおすすめです。

毎食お茶碗1杯程度ではれば必要量なので、これを目安に食べるようにしましょう。

2.水分補給をしよう

水を飲むと浮腫む、体重が増える、と気にして飲まないという人もいますが、それは逆に良くありません。水分不足は体内に老廃物が滞留して巡りが悪い状態になりがちです。これでは代謝が下がる原因にもなりかねないので、意識的に飲むようにしましょう。

喉が渇く前に気付いた時にこまめにちょびちょび飲みするのが理想的です。

3.食事の順番に気をつけよう

食事中の血糖値が急上昇しないようにすることが、ダイエットのためには特に重要です。

糖質がその急上昇を引き起こすと言われているので、まずは野菜から食べ始め、肉魚のようなメインを食べたあとに、炭水化物や芋類なども含め糖質が多い食べ物を最後にしましょう。

これらのポイントを意識するだけでも食習慣が大きく変わり、体にも変化が出やすくなるはずです。さらに睡眠をしっかりとることで、食欲を抑制するホルモンが働きやすくなるそうなので、夜更かしにも気をつけましょう。

ダイエットは毎日の生活習慣が基本になってきます。年々痩せにくくなってきたな…と感じている人は、とくにここから見直してダイエットの第一歩を一緒に踏み出しましょう。

こんなお悩みはありませんか?

食事量を減らしているのに痩せない。

寝てもなかなか疲れが取れない。

食後眠たくなったり、集中力がなくなる。

時たま抑えきれない食欲に襲われることはある。

こんにちは。管理栄養士の前沼あいなです。

食欲や食後の眠気は、自律神経が乱れて引き起こされている可能性があります。このような日々の小さな変化や不調は見逃しがちですが、それは立派な身体からのSOSのサインです。

自律神経が乱れると、食欲だけでなく、心が不安定になったり、体温調節ができなくなったり、全身が機能しなくなります。そして、それらが進行すると病気になって取り返しのつかないことなる可能性があります。

日々の変化にもっと目を向け、自分を大切にしていただきたいです。

今回は、自律神経を整える食事方法についてお伝えします。

自律神経とは?

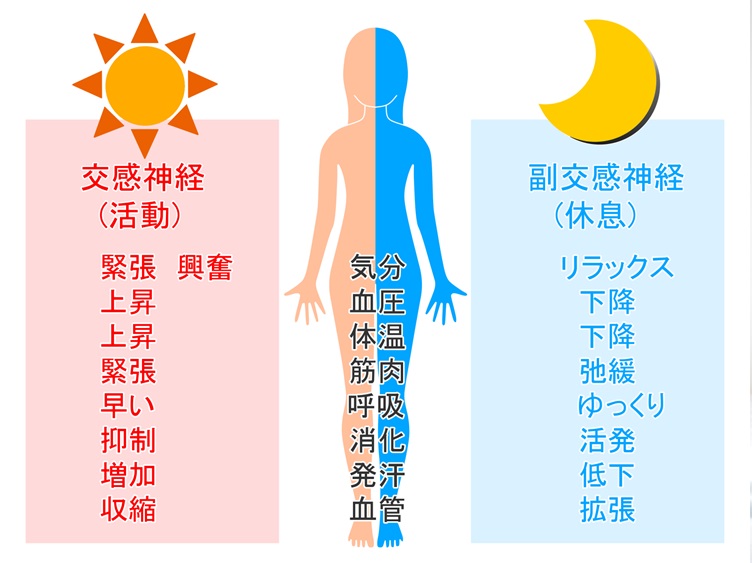

自律神経は意識しなくても自然と働く神経です。言い換えると、自分が気づかない身体のSOSに忠実に従い働く神経なのです。

自律神経には心と体の状態を活発にする交感神経と、心と体を休ませる副交感神経があります。この2つの神経は体内時計と生活習慣によって左右され、うまくバランスを取ることで私たちの健康が保たれています。

不摂生な食生活を続けていると、副交感神経が働きづらくなり、腸内環境が悪くなります。そして、肥満、寝ても疲れが取れない、日中の思考力、集中力の低下などにつながります。

体内時計と自律神経のリズムに合わせて生活することで、腸内環境が整い、食事量が変わらなくても全身に綺麗な血液が行き渡り、痩せやすくなり、体の不調がなくなるのです。

忙しくても簡単にできる、自律神経を整える食事の取り方をご紹介します。

自律神経を整える食事法

1 よく噛んで食べる

早食いは必要以上に交感神経が優位になり、食欲がおさまらずに過食になります。また副交感神経が働きづらくなるので消化吸収もうまくいかず、余分な栄養素が脂肪となって蓄えられやすくなります。

よく噛み、ゆっくり食べることで、脳が胃腸の状態を察しやすくなり、食べ過ぎを防いでくれます。また、よく噛むことで唾液の分泌がされやすくなり、血糖値の上昇を緩やかにするだけでなく、消化吸収もしやすくしてくれます。

2 水の飲み方と飲むタイミング

朝起きてコップ1杯の水、食前にコップ1杯のお水を飲みましょう

水を飲む→胃が膨らむ→副交感神経が働く→交感神経が静まるといった流れで副交換神経のスイッチをONにしてくれます。

空腹時、好きなものが目の前にあると消化力を無視して食べ過ぎてしまうことも多いです。そんな時こそ1杯のお水を飲んでから食べることで過食を防ぐことができます。

3 三食食べる

食事を摂ると、副交感神経が優位になります。1日3回あるこの食事の時間を抜く事で、常に交感神経が優位に働いてしまいます。結果的に自律神経の乱れに繋がります

4 食事の間隔

食事間隔は5〜6時間空けるようにしましょう。

きっちり決めすぎると職業柄できない人も出てくるので大まかな感覚で時間を決めて食事をとるようにすることで自律神経が整います。

さらに、夕食は寝る3時間前に終わらせるとさらに良いです。夜21時までに終われせるようにしましょう。

寝る直前に食事をすると、消化吸収がうまくいかず、翌朝の胃もたれに繋がります。また、睡眠の質が下がり、目覚めも悪く、日中体がだるく頭がぼーっとしやすくなるのです。

5 お腹いっぱい食べない

基本的には腹6分目から腹8分目

腹6分目=空腹感がなくなった

腹8分目=もう少し食べたい

といった感覚が目安になります。初めは感覚が掴みづらくても意識し続けることで消化力にあった食事量の調整が可能になります。

夜ご飯は夜21時までに終われせるのがベストとお伝えしましたが、それ以降になった際にも食事は抜かず、胃腸に負担をかけないように腹5分目に減らして食べた方が自律神経は整います。

また、食事量の調節はタンパク質の主菜で行うのではなく、炭水化物の主食で行うことがポイントです。

食事量の感覚が掴め、寝る前にお腹が空くようになったら体が休息モードになったサインです。

できることから始め、普段の生活をより良い1日にしていきましょう。

こんにちは。管理栄養士の住吉彩です。

最近、ポカポカと温かくなってきて、もうすぐ春がやってきますね。

これまでの冬の季節は、体型で少し気になる部分があっても、厚着をしたり長袖を着たりして隠すことが出来ましたが、これから薄着になる季節はごまかしがききにくくなります。

そんな体型にお悩みがある方のために、今回はリバウンドしない食べ痩せポイントを3つご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

食べないダイエットがリバウンドの元!

〇〇だけダイエット、〇〇制限などなど、世の中にはたくさんのダイエットがあります。

それは、食べることは一生関わることですが、これらの一時的にガマンや制限をするダイエットは、一生続けることが出来ないからです。

しかも、痩せてはリバウンドを繰り返していると、代謝はどんどん落ちていき、自分自身で痩せにくく太りやすい体質を作り出してしまっているのです。

それでは、なぜ食べることがダイエットに繋がるのか?を考えていきましょう。

食べても痩せることが出来る理由

食べ物を食べているのに、なぜ痩せると思いますか?

それは食べたものがそのまま吸収されてエネルギーになっているわけではないからです。

一見、色んな食べ物を食べると太りそうに思いますが、色々な種類の食材を組み合わせて食べることで、1つの食材には含まれていなかった栄養素を摂り入れることができます。

それでは、早速どのような食事をすると痩せやすい身体になるのか?3つのポイントをお伝えします。

食べ痩せダイエットの3つのポイント

カラフルに色んな色の食材を食べる

「食べ痩せご飯にするためには、栄養学を学ばないといけない!」と思っていませんか?実は、栄養学を知らなくても簡単に色んな栄養素を摂り入れる方法があるのです。それは、食材の色をカラフルにすること。

まずは、赤・黄・緑・白・黒の5色を意識してみてください。1食でこの5色を意識して食べるだけで自然と色んな栄養素を食べることが出来るので自然と食べ痩せご飯に早変わりしていますよ。

1食に少なくとも20分はかけて食べる

1回の食事時間にどれくらいかけていますか?

現代の人は色んな事に忙しく時間に追われているので、つい食べることをおろそかにしていませんか?

噛むという動作は、食べ痩せには欠かせない動作です。しっかり噛むことで満腹感が生まれ、食事の満足感にもつながります。

また、人は食事を始めてから満腹感を脳が感じ取るのに20分はかかるといわれているので、早食いをして20分以内に食べ終わることで、本来であれば十分満足できた量でも物足りなく、食べ過ぎてしまう原因にもなります。

口にした食材を意識することで、食べたまん

ながら食べを辞める

食事するときの環境を今一度思い出してみてください。

携帯を見ながら、パソコンを見ながら、テレビをみながら食事をしていませんか?

何かをしながら食べる食事は、食べていることではなく別の事に意識が向いているので、食べていても食べていないことになっていることが多いです。そのため、つい食べすぎてしまったり、満足感が少ないので途中でお腹がすいてしまい間食が増えてしまうといった行動になりがちです。

ですが、唯一おすすめできる「ながら食べ」もあります。

会話を弾ませながら食事を楽しんでくださいね。

今回は、食べ痩せに効果的な食べ方のポイントを3つご紹介しました。

日ごろから気をつけていたこと、もしくは出来ていなかったことはありますか?

出来ていたことは引き続き継続し、もし出来ていないことがあっても安心してください。

一気にすべてを取り入れようとせず、1つずつでもいいので日常生活に取り組んでみてくださいね。