腸内環境を整えて健康になりたいと思いながらも、具体的に何をすればよいか悩んでいませんか?また、ぬか漬けダイエットが良いと聞いたけど、どうやって取り入れたらいいのか、どの野菜が効果的なのか分からない、そんなお悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。実はこうした腸活やぬか漬けダイエットの悩みは簡単なコツを知るだけで解決できるのです。

今回は腸活に興味のある方や、ぬか漬けダイエットを始めたい方に向けて具体的な方法をわかりやすく紹介します。本記事ではぬか漬けがどのように腸に良いのか、1日の適切な量の選び方について解説しています。これを読むことで腸活とダイエットの両方を叶えながら、毎日の食生活にぬか漬けを手軽に取り入れられる方法がわかります。毎日続けやすいぬか漬けを使ったおすすめレシピも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。ぬか漬けダイエットをスタートして、健康で美しい体を目指しましょう。

今大注目のぬか漬け!腸活にどう良いの?

ぬか漬けは発酵食品の中でも特に栄養が豊富な食品で、日本の伝統的なお漬物です。材料の基本はお米を精米したときに出る「ぬか」と塩です。これらを発酵させたものに野菜などを漬け込んだものがぬか漬けです。糠(ぬか)に含まれる乳酸菌や酪酸菌が発酵して乳酸や酪酸などを作り出し、漬け込んだ野菜に入り込みます。きゅうりやにんじん、大根などの野菜を発酵させることで独特の風味と栄養が加わります。

発酵食品であるぬか漬けには「乳酸菌」が豊富に含まれており、腸内の環境を整えるため、腸活にもとても良いとされています。また、ビタミンB群や植物性乳酸菌や酵素などが豊富に含まれていて、便秘改善にも役立つといわれています。

ただし、ぬか漬けには塩分が多く含まれるため、1日の摂取量には注意が必要です。適量を心がけてください。漬物の量を一日2~3切れにするなど、少しずつ調整しながら食べるようにしましょう。

腸活とは

腸活とは腸内環境を整えるために行う習慣や食生活のことです。現代人は日常生活で様々なダメージを受けており、知らないうちに腸が本来の力を失っています。腸は、食べ物を消化・吸収するだけでなく、体全体や心、さらには脳にも深く関わっています。

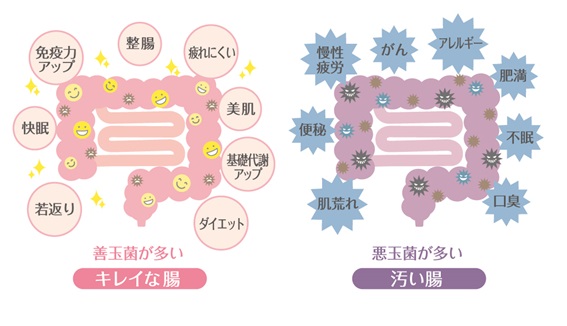

腸内環境が整うと、体の中での栄養吸収がスムーズになり、免疫力が上がるだけでなく、気分も安定しやすくなります。腸活をすることで、腸が本来の力を取り戻し、全身に良い影響を与えることが期待できます。逆に、腸が弱っていると、栄養がしっかり吸収されず、太りやすく痩せにくい体質になってしまうこともあります。

これを防ぐために、食物繊維や発酵食品を積極的に取り入れたり、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。腸を健康に保つことで、体も心も元気になることができるのです。腸が健康なら肌もツヤツヤになり、エイジングケアにも効果的ですよ。他にも集中力が増すなどのメリットがあります。

ぬか漬けのダイエット効果とは?ぬか漬けダイエット経験者の口コミをご紹介

腸活に良い影響のある「ぬか漬け」ですが、そのダイエット効果について説明します。ぬか漬けは乳酸菌が豊富で便通の改善や代謝アップが期待できます。代謝が上がると、脂肪が燃えやすくなりダイエット効果が高まるため、リバウンドしにくい体作りができます。また、腸内が整うと栄養の吸収も効率的になり、体重減少につながりやすくなります。

実際にぬか漬けダイエットを実践した方からは「毎日、少量のぬか漬けを食べるようにしてから便通が改善され、体が軽くなった」「肌の調子も良くなり、体重が減った」「体重が減って以前よりも体重が減りやすくなった気がする」「食べても太りにくくなった、体が引き締まった」といった口コミが寄せられています。

ぬか漬けを日々の食事に取り入れることで代謝が上がり、自然と体が引き締まる効果も期待できます。

【ぬか漬けダイエットの方法】1日の摂取量やダイエットに適した野菜とは

ぬか漬けでダイエットを効果的に行うためには、1日の摂取量を守るようにしましょう。1日20g程度までで、野菜にすると2〜3切れほどです。ぬか漬けは毎日食べても、これくらいの少量であれば問題ありません。

ぬか漬けでダイエットを目指す人には、低カロリーでカリウムや食物繊維も豊富で、塩分排出効果も期待できる、きゅうりや大根、人参のぬか漬けがおすすめです。

ダイエットのためにぬか漬けを食べる場合のおすすめのタイミングは、朝食です。朝は腸が活発に働くため、朝食にぬか漬けを取り入れると腸が整いやすくなります。

毎日続けることで腸内環境が整い健康的に美しく痩せることができます。

初心者でも簡単に始められる!おすすめのぬか漬け商品

手軽に買えて初めての方におすすめの商品を2つ紹介します。

無印良品 発酵ぬかどこ

毎日かき混ぜる必要がなく、袋のまま野菜を漬けるだけで楽しめます。初心者に優しいチャック付きの袋タイプで、マチが広いため、袋が自立するので使いやすいです。全国の無印良品の公式ネットストアや全国の店舗で購入可能です。

みたけ食品 発酵ぬか床

無印良品の発酵ぬかどこと同じ商品(OEM商品)で、繰り返し使用できます。こちらも袋のまま簡単にぬか漬けが作れ、1週間に1回程度のかき混ぜでOKなので手に入れやすいのが楽です。オンラインショップや大手スーパーで購入可能です。

ぬか漬けを使ったおすすめ簡単レシピをご紹介

ぬか漬けを使ったレシピを3つ紹介します。

ぬか漬けチャーハン

材料(1人前)

- ぬか漬け(きゅうりや大根、人参などお好みのもの)1/2カップ

- 炊いたご飯 1膳分(約150g)

- 卵 1個

- ごま油 大さじ1

- 醤油 小さじ1

作り方

- ぬか漬けを細かく刻みます。

- フライパンにごま油を熱し、溶き卵を炒めます。

- ご飯を加え、パラパラになるまで炒めます。

- 醤油で味を整え、全体を混ぜ合わせたら出来上がりです。

ぬか漬け味噌ディップ

材料

- ぬか漬け(きゅうりやなすなど)1/4カップ

- 味噌 大さじ1

- みりん 小さじ1

- ごま油 小さじ1

作り方

- ぬか漬けを細かく刻み、味噌、みりん、ごま油と混ぜます。

*野菜スティックやおにぎりトッピングにぴったりのディップです。

ぬか漬けのタルタルソース

材料

- ぬか漬け(きゅうりや大根など) 1/4カップ

- マヨネーズ 大さじ2

- ゆで卵 1個(みじん切り)

- レモン汁 小さじ1

- 塩胡椒 少々

作り方

- みじん切りにしたぬか漬けとゆで卵をボウルに入れます。

- マヨネーズとレモン汁を加え、塩胡椒で味を整えたら完成です。

根気よく腸活に大事な習慣を続けよう!

腸内環境をさらに良くするために、ぬか漬け以外の腸活についていくつかのポイントを押さえておきましょう。

まず、腸活を効果的にする習慣として、毎日の水分補給が欠かせません。腸がしっかりと働くためには、1日に1.5〜2リットルの水を飲むことを目指しましょう。朝起きたらコップ1杯のお水を飲むと良いです。

また、食物繊維が豊富な野菜や果物、全粒穀物を取り入れることも大切です。これにより腸内で善玉菌が増え、便通が良くなります。さらに、発酵食品(ヨーグルト、納豆、キムチなど)もおすすめです。これらには腸内フローラを整える乳酸菌が含まれており、毎日少しずつ摂取すると効果が現れます。

反対に、腸内環境を悪化させる習慣もあります。例えば、ストレスや睡眠不足は腸内環境に悪影響を与えます。ストレスが溜まると腸の働きが低下し、便秘や下痢の原因になります。また、ジャンクフードや高脂肪の食事、添加物や砂糖の摂取は腸内の悪玉菌を増やし、腸内バランスを崩すことにつながります。

腸活を促進するためには、発酵食品に食物繊維をプラスするのもおすすめです。できるだけ規則正しい生活を心がけましょう。さらに、軽い運動も腸の動きを活発にし、腸活をサポートします。

これらのシンプルな習慣を取り入れることで、腸を健康に保ち、体全体の健康にも良い影響を与えることができますよ。

まとめ

腸活やぬか漬けを取り入れた食生活を始めると、腸内環境を整え自然と痩せやすい体づくりができます。腸内には善玉菌や乳酸菌が住んでおり、これらを増やすことが腸活の鍵となります。ぬか漬けには、これらの菌が豊富に含まれており、1日に20〜30gを目安に取り入れることで便通改善や代謝アップに役立ちます。

また、ダイエットに適した野菜には低カロリーで食物繊維の多いきゅうりや大根、キャベツ・にんじんなどがあります。これらの野菜をぬか床で発酵させると栄養価がさらに高まり、腸内で善玉菌を増やし腸活効果を期待できます。日常の食生活にぬか漬けを取り入れて腸内環境を整えながら、健康的に美しく痩せる生活をスタートしましょう。健康と美容をサポートするぬか漬けダイエット、ぜひお試しください。

そもそも腸活とは?方法やダイエット効果を解説!

近年よく聞かれる○○活という表現ですが、その中で腸活という言葉をご存知でしょうか。

私たちの腸内には、非常に数多くの腸内細菌たちが存在します。腸内の細菌たちはその働きによって善玉菌、悪玉菌、日和見菌に分けることができ、これらはお互い絶妙なバランスをとりながら共存しています。腸内細菌のバランスは人によって異なると言われており、最近では、その人の体調や体質、性格や病気の傾向まで、あらゆる部分に腸内細菌が関わっているとも言われています。

腸活とは、腸内の善玉菌を増やし悪玉菌を抑えて、腸内環境を改善し、健康を維持する活動と言えます。腸内環境を整える事は健康の第一歩です。腸内環境が良好になれば便秘や下痢などが改善され、老廃物の排出がスムーズに行われます。また、栄養の吸収も良くなります。

腸内環境の改善は、巡りの良い、すっきりとした体づくりにつながります。

腸内フローラって?整えるサプリメントも紹介!

私たちの腸内には、非常に多くの種類、そして莫大な数の腸内細菌たちが存在します。これには諸説ありますが、腸内細菌の種類は約1,000種類、数にするとおよそ100兆個とも言われるほどです。これらの腸内細菌たちはお互い群れを成して住みついており、その様子が花畑の様であることから腸内フローラと呼ばれているのです。

腸内フローラは、個人個人異なります。個人の腸内フローラの構成に関わる要因として最も大きいものは、出産です。出産時、胎児は母親の産道を通る際に母親の腸内フローラを受け継ぐと言われます。

腸内フローラは、善玉菌、悪玉菌、日和見菌に分けられます。日和見菌はより強い菌の味方に付く性質があるため、善玉菌が優勢であれば腸内環境が安定し健康を維持できるのです。腸内フローラのバランスに関わる要因として、食事や運動など日々の生活習慣、そして加齢などが挙げられます。

欧米食、つまり高脂肪の食事を多く摂ることは、腸内の悪玉菌を増やす原因となります。また、腸内に住む善玉菌の代表であるビフィズス菌は、加齢とともに減少することが分かっています。生活習慣の乱れや加齢などによる腸内フローラのバランスの崩れを改善するためには、日々の規則正しい生活を送ることが基本です。それに加えて、腸内フローラを整えるサプリメントをうまく取り入れることも有効です。

サプリメント併用で効果大?腸活食品やドリンク、レシピを紹介!

毎日の食事を少し意識するだけで、腸内環境を整える事ができます。ここでは、腸内環境を整えるために有効に働く食品やドリンク、レシピをご紹介しましょう。

発酵食品から善玉菌を摂ろう!

発酵食品は、腸内で良い働きをすると言われる細菌や酵母などを含む食品の事を言います。これらに含まれる善玉菌は、腸内において悪い菌の増殖を抑え、腸内環境の改善に役立ちます。食品は発酵することで、栄養やうまみが増したり、保存が効くようになったりします。

発酵食品と言うと、どのような食品が思い浮かぶでしょうか。実は、発酵食品は日本人の食生活において非常に数多く存在するものなのです。発酵食品の一例として、味噌、醤油、ぬか漬けなどの漬け物、納豆、清酒、発酵乳、乳酸菌飲料などが挙げられます。

毎日の食事の中で、これらの発酵食品を積極的に摂りましょう。

善玉菌を増やす働きも!あのドリンクが大活躍

善玉菌を増やすドリンクは数多く出回っています。そんな中、昔から日本人になじみの深い甘酒が、善玉菌を増やすのに役立つことをご存知でしょうか。

甘酒の主な材料は、米麹、米、酒麹などです。麹は、ビタミンの産生を行うほか、味に甘み、深みを出すなどの働きがあります。米のデンプンを、善玉菌のエサとなるオリゴ糖に変える働きがあり、腸内の善玉菌の増殖に役立ちます。

善玉菌はエサと共に摂る!

腸内細菌たちは、増えるためにエサを必要とします。善玉菌は、食物繊維やオリゴ糖をエサとして増殖します。善玉菌を含むサプリメントや食品を摂る際には、これらも併せて摂ることをおすすめします。

発酵食品である味噌を使った味噌汁にオリゴ糖を含む玉ねぎを入れると、善玉菌が増えるだけでなく甘みが出て美味しい味噌汁になります。

ヨーグルトに食物繊維を含むプルーンやバナナ、きな粉を加えるなどいかがでしょうか。

このように、すぐにできるひと工夫で、プラスαの効果が期待できるメニューが完成します。

人気の「腸活の素」や「腸活革命」って本当に効果あるの?

腸活に取り組む人の間で人気の高いサプリメントは数多くありますが、中でも特に人気の高いものとして「腸活の素」「腸活革命」が挙げられます。

腸活の素は、納豆菌、乳酸菌、ビフィズス菌をまとめて摂れるサプリメントです。腸活革命は、酪酸菌、ビフィズス菌、酵素などを配合したサプリメントです。いずれのサプリメントにも、腸内環境改善に役立つ成分がバランス良く配合されています。

これらはいずれも、食事から摂ることが可能な成分です。しかし、バランスの良い食生活をなかなか実践できない人も多いことでしょう。そんな時には、これらのサプリメントは心強い存在なのではないでしょうか。ご自身のライフスタイルに合わせて、上手に取り入れることをおすすめします。

ドラッグストアなど市販で買える!腸活サプリメントおすすめランキング!

腸活に興味があるけれど、どこで腸活サプリメントを購入しようかお悩みの方も多いのではないでしょうか。ここでは、身近なドラッグストアなどで購入することのできる腸活サプリメントを2つご紹介します。

3つの乳酸菌とビフィズス菌が一緒に摂れる!ディアナチュラスタイル 乳酸菌×ビフィズス菌+食物繊維・オリゴ糖

3つのビフィズス菌と、そのエサとなるオリゴ糖を配合したサプリメントです。乳酸菌をあまり摂らない人や爽やかな毎日を送りたい人におすすめの商品です。

・飲み始めて2日後には便通改善を実感できた

・冬は冷たいヨーグルトを食べたくないのでこのサプリメントは重宝している

・便が柔らかかったり硬かったりだったのが安定してきた

・飲みやすく、コスパが良い

乳酸菌5,000億個以上配合!DHC乳酸菌EC-12

ストレスや生活習慣の乱れによる腸内環境の悪化を改善したい人におすすめの商品です。善玉菌の一種であるEC-12と、そのエサとなるラクチュロースを配合した商品です。

・色々な善玉菌サプリを試したが、これが一番

・飲み始めてから便通が良くなり便の臭いが減った

・カプセルが小さく飲みやすいのが良い

・飲み始めてから、頑固な便秘が解消した

腸は健康の源です。

食事から十分な栄養や善玉菌、そしてそのエサを摂取することは大切ですが、なかなか難しいという人はこれらの腸活サプリメントをうまく活用し、快調な毎日をお送りください。

最近はテレビや雑誌など様々なメディアで「腸活」というワードを目にするようになりました。当初は、腸活という言葉から、便秘改善に効果があるのか、と連想されていました。しかし、実は腸を整える事が、便秘改善だけでなく、健康、美容、メンタルにも効果的という事が世間に広まり、注目を集めています。

今回は、専門家が腸活の効果と、腸活によいお茶とその作り方について解説します。また、最近、気軽に腸活ができると話題のサントリーの「流々茶」についても、その口コミと効果についてご紹介します。

腸活とは?腸内環境を整えることで健康な身体を目指すことです

腸活とは、飲み物や食べ物、運動やマッサージ、芳香などによって腸内環境を整え、腸の働きを活発にすることです。腸内環境を整える(=腸活)ことが、健康な身体に繋がるのは、腸がとても重要な働きを担っているからです。

私たちの身体は、食べ物を食べると、胃で消化されて腸へ運ばれ、腸が体に良い物と悪い物を選別して吸収しています。そのため、腸内環境が良くない状態だと、食べた物から栄養を吸収できなくなり、栄養失調になり、免疫力は低下し、様々な不調や病気のリスクが高まります。また、毒素を排出できなくなるので、体が浮腫み太りやすくなり、肌トラブルも増えてきます。

腸活を行う事で得られる効果をまとめています。

腸活の効果

・美肌

血液は腸で吸収された栄養で作られます。腸活によって腸の栄養吸収が高まり、血液をきれいに保つ事ができ、また血液の巡りも良くなる事で、肌が明るく美しくなります。

・免疫低下を防止・病気予防

免疫細胞の多くは、腸で作られるため、腸活により腸内の免疫細胞を活発にすることで、免疫低下の予防も期待できます。免疫力が上がれば、病気になるリスクも低下します。

・精神安定、集中力アップ

腸内環境が良くなると、神経伝達物質がより分泌されるので、幸福感に満たされ心が安定し、集中力やパフォーマンス力がアップする効果も見込めます。

・ダイエット

腸の働きが悪くなると肝臓に負担がかかるので、代謝機能に影響が生じ、痩せにくくなり、便秘にもなります。

腸内環境が整い善玉菌が増えると、それから生み出される短鎖脂肪酸も増えます。短鎖脂肪酸は、”天然の痩せ薬”とも言われており、脂肪の蓄積を防ぎ代謝を上げて痩せやすい体質に導く効果があります。

このようにダイエットと腸活は深い関係にあります。

腸活の仕組み

腸活には、腸内フローラと呼ばれる腸の中にいる細菌のバランスを整えることが重要です。腸内フローラは、善玉菌と悪玉菌と日和見菌の3種類に分けられ、特に善玉菌を増やすことで、バランスが整います。すると、腸は栄養を吸収しやすい状態になり、毒素をデトックスできるようになるのです。

よく善玉菌の一つである乳酸菌を摂るためヨーグルトを食べて腸活をしている人がいますよね。もちろんその方法もありますが、実は腸活は食事だけでなく、水分摂取、睡眠、運動、ストレス管理など、トータルで行う必要があります。

そうはいっても、生活を全て変えるのは難しいので、気軽に腸活ができるお茶から始めてみるのもよいのではないでしょうか。

腸内をデトックスして内側から綺麗に!おすすめのお茶の作り方3選

腸活に効果的なお茶の作り方を紹介します。

からだを温める生姜シナモン茶

<材料 2人分>紅茶2パック(4g)生姜10g シナモン5cm 1本 水400ml

<作り方>

生姜は皮のままコップなどの固い底で潰す。小鍋に材料を全て入れ水から煮だし、沸騰後は弱火で5分。

そのまま、10分ほど蒸らす。茶こしでこして、器に注ぎ完成です。

熱を鎮めて巡りをよくする菊花と緑茶

<材料 1人分>

菊花3g 緑茶 3g 熱湯 200ml

<作り方>急須に茶葉をいれ、熱湯を注ぎ2~3分蒸らし、器に注ぎ完成です。

胃腸を整えるナツメと陳皮茶

<材料 1人分>

ルイボスティー 1パック 2g ナツメ1個 陳皮 3g 熱湯 200~300ml

<作り方>

小鍋に全てを入れ、水から煮出し沸騰後、弱火で2~3分。5分ほど蒸らし、器に注ぎ完成です。

手軽に買える今話題の健康飲料!サントリー「おいしい腸活流々茶」とは?

自宅でお茶を作るのが難しい方は、サントリーの「おいしい腸活流々茶」を試してみるのもよいのではないでしょうか。

流々茶は、発酵茶のウーロン茶に水溶性食物繊維の一種「イヌリン」を配合した「腸内環境を手軽に改善する」目的で作られた機能性表示食品飲料です。イヌリンは腸の動き(ぜん動運動)を活発にする成分で、便秘改善効果が報告されています。

サントリーが推奨する流々茶の1日の摂取量は1本(500ml)です。飲み過ぎ、体質、体調によりお腹が張ったり、ゆるくなったりすることがあるため、体調を見ながら飲むようにしましょう。

コンビニ、スーパー、ドラッグストアなどで発売以来、あまりの人気のため入手困難な時もあります。今や、「手軽に腸活を習慣化する」「便秘改善を自然で美味しく改善する」という意識の高い人が多くなってきたという事ですね。

流々茶の主成分はイヌリン!働きを徹底解説します!

流々茶には、水溶性食物繊維のイヌリンが多く含まれています。

食物繊維は、胃腸で消化されず、便を作る材料になるため、腸活には必要不可欠な栄養素です。食物繊維は水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられ、水に溶ける水溶性食物繊維は、腸内で水分を含み、膨張して便を柔らかくし、排便を促します。イヌリンは、ゴボウやキクイモ、ニンニク、タマネギなどの野菜に多く含まれ、効率よく腸活ができると注目されています。流々茶には、そのイヌリンが含まれているため、飲んだ後のお通じに変化を感じる人が多く、SNSなどで話題を集めています。

腸活に効果的なイヌリンの効果について解説します。

腸内環境を整え、便秘解消

イヌリンは胃で消化されず腸内まで到達するため、善玉菌のエサ(プレバイオティクス)となり腸内フローラを整えます。またイヌリンは食物繊維の中でも腸内細菌のエサとなる割合が100%と大変効率のよい成分です。さらに、腸内を掃除しながら移動するため、便秘解消効果や腸内環境を改善させるともいわれています。

糖質と脂質の吸収を抑制

水溶性食物繊維のイヌリンは、胃で消化されずそのまま腸に到達し、水に溶けやすいためゲル状になります。このゲルが糖質や脂質の吸収を抑えるため、血糖値の上昇を抑制したり、コレステロールを下げる働きがあるといわれています。

イヌリンの摂取は、血中の中性脂肪を低下させると報告されています。イヌリンがコレステロールや胆汁酸などの脂質を吸着し、体の外に排泄する特性を持っているためです。

水溶性食物繊維であるイヌリンは、そのトロトロとした性状や水を含むと膨張する特性により、他の食べ物の消化を遅らせる効果があります。消化を遅らせることは糖の吸収スピードを緩やかにすることに繋がり、結果として余分な糖の吸収を抑制できるのです。

糖の吸収スピードを遅らせることは余分な体脂肪合成の抑制にも繋がります。なぜなら、体脂肪を合成するホルモンは食後の血糖値上昇によって増加するためです。イヌリンで糖の吸収スピードを緩やかにすることで、余分な糖の吸収抑制と体脂肪合成抑制の2つのメリットが得られます。また、食後の高血糖を抑制することは糖尿病などの生活習慣病の予防にもつながります。

食欲を抑制

イヌリンが腸内細菌のエサになり腸内細菌が短鎖脂肪酸を生み出すことによって、食欲抑制ホルモンが分泌され、血中の中性脂肪が低減し、腸内環境を整えながら痩せやすい身体作りにも役立ちます。

食物繊維であるイヌリンは、その保水性から体内で水分を吸収し膨張します。そのため満腹感が得られやすく、結果として余分なカロリーの摂取を控えられるのです。

ストレス緩和

脳と腸は自律神経やホルモンなどを介して、お互いに影響し合っており、これを、腸脳相関(ちょうのうそうかん)と言います。腸内環境を整える事は、脳にも良い影響を及ぼす為、ストレス緩和や集中力にも影響があります。やる気、集中力と心の安定を司る神経伝達物質のドーパミンとセロトニンは腸内環境から産生されます。

このように、腸内環境を整える水溶性食物繊維であるイヌリンを摂取することは、ストレスや集中力アップにも効果的です。

イヌリンには、便秘解消、肥満の予防、血糖値上昇の防止、ストレス緩和など、様々な効果があります。健康的な心と体づくりには欠かせない栄養素のイヌリンで、腸内環境を上手に育ててみてはいかがでしょうか。

流々茶で期待できる効果をご紹介!

流々茶には、イヌリンが含まれているため、流々茶を飲み続けることにより、腸内環境のバランスが整い、上記のように便秘解消、痩せやすい身体作りなど、日々の体調管理はもちろん、やる気や集中力、心の安定など、ストレス緩和も期待できます。

流々茶がやばい?購入者の口コミチェック!

SNSなどでは、流々茶の効果について、多くの口コミが書かれています。その一部をご紹介しますので、参考にしてください。

●便秘症で1週間に1回でるかな?という感じだけど、流々茶を飲み始めたら腸の動きを感じるし、飲み始めて4日目でスルッと出た!!!(汚くてごめんなさい) 流々茶美味しいし飲み続けたい

●流々茶は、尋常な食物繊維の量が入ってて一本飲むだけで腸が爆発する。あと美味しい。

●えぐ味が少ないのと、ほんのりとろみのある口当たりのやわらかい烏龍茶で飲みやすいですね。病院で酸化マグネシウム処方される酸化マグネシウムのような行き過ぎはなく自然な感じですっきり。

●流々茶ってやつ最近飲んでるんだけど、これ、ヤバい!毎日快便過ぎて3日飲んでるけど1キロ痩せた。流々茶飲んでお通じスッキリしたからかな?嬉しい!!!!!!

●味もスッキリとしてクセがなく、飲みやすいので食事にピッタリ! 続けやすいです

●30分毎にトイレへ行きたくなって、ほんとにやばかった!!ただただ一気に飲みすぎただけだったのか?利尿作用がありました。お通じの方はどうだったのかというと、次の日とその次の日に出ました! 2日連続で出ることなんて滅多にないのに! これはイヌリンが頑張ってるんだなと。味に癖もなく、飲みやすいし便通が良くなった。

●食物繊維の摂取量が少ないので、それをカバーできるのもうれしい点。

口コミからも分かるように実際、お味に関しては、すっきりクセのない、飲みやすくて美味しい!の口コミが多く、高評価です。

また、実際に飲んでみた口コミから、自然な排便がある!利尿作用との相乗効果で、デトックスがかなり期待できるようです。

排便習慣の少ない方や、簡単に、腸活をやってみたい方、食物繊維を意識して摂取したい現代人にとって、サントリー流々茶は、健康意識が高く、腸活習慣を目指す方が選ぶ機能性表示食品飲料ということが読み取れます。

流々茶を飲むときの注意点

スーパーやコンビニでも気軽に手に入るペットボトルのお茶なので、気軽にイヌリンを摂取でき、体調の変化を感じやすいのも流々茶が人気の理由かもしれません。

ただし、気軽に摂れるからといっても、摂り過ぎには注意が必要です。イヌリンの整腸効果は期待できますが、その分大量に摂取すると逆に下痢や便秘、お腹のハリなどの不調に繋がる事があります。

天然の食材から食物繊維を大量に摂取することは、健康障害に関してはあまり危険視されていません。日本人の現代の食生活では食物繊維が不足していると言われており、普段あまり食物繊維を摂らない人が急にサプリメントや健康食品などで多量摂取をすると、お腹がびっくりしてしまい、下痢や便秘になることがあります。また、食物繊維を摂り過ぎると、腸内ではビタミンやミネラルなどの必須栄養素が吸収されなくなり、栄養不足に繋がります。

食物繊維には、イヌリンのような水溶性食物繊維と不溶性食物繊維があり、どちらもバランスよく適量を摂るのがおすすめです。また、食物繊維だけに偏らず、普段の食事で他の栄養素も摂るように心がけましょう。

まとめ

腸内環境は、ある一定の食べ物を食べたり飲んだりしていれば改善するというものではありません。運動や睡眠、ストレス対策など、生活習慣全般の見直しが必要です。毎日続けられて、楽しく取り組める方法を見つけて、腸活でいつまでも綺麗で健康的なカラダ作りを目指しましょう。

腸活に関するこちらの記事もおすすめ!

腸活にもぴったりな「りんご」!いつ食べるのが効果的?

腸活には納豆が最強?免疫力UPも期待できる効果的な食べ方も紹介!

薬膳茶の材料ってどこに売っているかわからない、薬の味がして美味しくなさそう、と思っていませんか?実はスーパーで売っているような身近な食材で、簡単に美味しく薬膳茶を飲むことができます。さらに、食材の効能をよく知れば自分の体質に合ったオリジナルレシピでお茶を楽しむことができるようになります。

薬膳という言葉を聞くと難しそうなイメージがありますが、お茶として取り入れることでその世界はもっと身近なものになります。

堅苦しく考えなくても大丈夫です。

まずは手に入れやすい食材から始めてみましょう。

薬膳って何?中国の伝統医学に基づいて、食材と中薬を組み合わせた食事です!

中国の約2,000年前の文献にてなんと「薬膳」という言葉が使用されており、それ以前から「食養」「食療」という文化がすでに存在していたという説があります。古くから食材を使って病気を予防したり、健康を維持したり、病気の回復を早めたり、症状を軽くしたりすることが重要だとされてきました。

薬膳とは、中国の伝統医学(以下、中医学)の理論に基づき一人一人の体質や体調に合うように食材や中薬(生薬)が組み合わせられた食事のことをいいます。

ここでは主に「健康な人がより健康的に毎日を過ごすための手軽で簡単に作れる薬膳」について解説いたします。

中医学の基礎知識

薬膳を知るためには、中医学の理論が必要です。

ここでは一部を紹介します。

陰陽学説

自然界に存在するすべてのものを「陰」「陽」に分けることができると考える学説です。

例えば、上と下、熱いと冷たい、昼と夜などです。

五行学説

自然界に存在するものを「木・火・土・金・水」の五つの要素から成り立つと考え、これらの性質に合わせて物や事柄を分類していきます。

例えば、季節を春・夏・長夏(土用)・秋・冬に分けるなどです。

気・血・水

中医学では、人体は気・血・水の三つの要素から構成されていると考えます。

気:目には見えないが身体のいたるところを巡っているエネルギー。身体を温め、風邪や病気から守ってくれる働きがあります。血液を流す役割もあります。

血:身体の中を流れている血液で、全身に栄養を与える働きがあります。

水:血以外の体液で身体に潤いを与える働きがあります。

薬膳の基礎知識

食材には様々な性質があります。

身体を温める食材と冷やす食材

食材は身体を温める性質を持つもの(熱性、温性)冷やす性質を持つもの(寒性、涼性)どちらでもないもの(平性)に分けられます。

例

熱性の食材:ニンニク、とうがらしなど

温性の食材:しょうが、ねぎ、ニラなど

寒性の食材:きゅうり、ゴーヤなど

涼性の食材:だいこん、なすなど

平性の食材:きゃべつ、じゃがいもなど

五つの味

食材の味は五つに分けられます。

辛味:血行促進、発汗など

甘味:滋養強壮、緊張を緩めるなど

酸味:汗腺を引き締めるなど

苦味:身体の余分な熱を取り除く、デトックスなど

鹹味:便をやわらかくするなど

例

辛味の食材:しょうが、ニラなど

甘味の食材:とうもろこし、鮭など

酸味の食材:トマト、梅など

苦味の食材:ゴーヤ、オクラなど

鹹味の食材:アサリ、ワカメなど

食材の効能と内臓の関わり

食材によって、作用したり働きをサポートすることができる内臓が異なります。

例えば、肺や喉の機能を良くするものや、胃腸機能を改善するものなど、食材ごとに様々な作用があります。

食材の効能を知って美味しくいただきましょう

日々の食事に薬膳を活用するには、食材一つ一つの効能を知ることが必要です。

最近では薬膳や中医学についての本、薬膳の食材辞典のような書物がたくさん出版されていますので、ぜひ探してみてください。

また、中医学や薬膳の専門家の方々はSNSでの情報発信を積極的に行っています。季節にあった旬の食材や、食べすぎには注意するべき食材などの情報を得ることができると思います。

たった一つでも体質に合った食材を使って料理する、旬のものを使って料理するだけで毎日の食卓は豊かになり、立派な薬膳になります。

あまり難しく考えず、気軽に始めてみませんか?

ダイエットをサポート?薬膳茶の材料や効能を説明!

はじめに、薬膳茶とは病気を治すものではありません。毎日の体調を整えてより健康的に過ごすためのお手伝いをするものとして楽しむことを目的としましょう。

中医学の視点でダイエットを考える際には、自身の体質や生活習慣に着目して適切なダイエット方法を考案することが基本です。

まずは太る原因について考えましょう。

太る原因を中医学で考える

太る原因としては、こってりしたものや甘いものが好きでついつい食べすぎてしまうということが考えられますが、その他にも太る要素はいくつかあります。

例えば

・ストレスによる過食

・病気をした後や元々胃腸が弱いことにより消化機能がうまく働かず、身体に老廃物がたまってしまう

・冷えによって巡りが悪いために生じるむくみ

「太る」と言っても、一人一人原因が異なるため、どのような理由で太ってしまうのかタイプを見極める必要があります。

太る原因別!オススメの薬膳茶

ダイエットや健康のお手伝いにオススメの薬膳茶の材料をご紹介します。

・お肉や脂っぽい食事が多い方に

山査子(さんざし):脂を消化する他に血中脂質を抑える働きもありますので、ダイエットのサポートに向いています。

・ストレスで過食してしまう方に

薄荷(ミント):イライラやストレスからくる胸苦しさなどを改善します。

・胃腸が弱い方に

陳皮(ちんぴ、みかんの皮):消化力を高めるので食欲不振を改善し、胃もたれの改善も期待できます。

・冷えが気になる方に

生姜:身体を温め、冷えからくる腹痛などに効果的です。

必見!効果とともに紹介する薬膳茶リスト

人気の薬膳茶を、その効果とともに5つご紹介します。

緑茶+薄荷(ミント)

効果:イライラ解消、眠気覚まし、倦怠感、頭痛、のぼせ、目の充血

緑茶には体の熱を冷ます作用があるので、それだけでも夏の暑い日には最適ですが、薄荷(ミント)を加えることによりさらに効果がアップします。暑さ対策のほか、スッキリしたい時にもオススメです。

なつめ+しょうが

効果:心身の疲労回復、冷え性、食欲不振

なつめは気血を補い、体力を回復させてくれます。しょうがで血行を促進し、なつめのの効果を促進させます。免疫力を高める効果を期待できます。

ジャスミン茶+ローズ(マイカイカ)

効果:リラックス、イライラ解消、月経不順

いい香りにより高いリラックス効果を得ることができるでしょう。ローズは血の巡りを改善するので女性の強い味方です。

ルイボスティー+シナモン

効果:ミネラル補給、手足の冷え、月経痛、美肌

抗酸化物質を豊富に含むルイボスのアンチエイジング効果と、シナモンの体を温める効果で女性に嬉しい薬膳茶です。

炒り黒豆茶

効果:むくみ、疲労回復、アンチエイジング

更年期の女性に特にオススメな薬膳茶です。黒豆のイソフラボンが女性ホルモン様の働きをしてくれ、美肌効果もあります。薬膳的にはエネルギーを補ってくれるため、疲労回復に役立ちます。

また、黒豆は血を増やし、生命力を高めるといわれ、アンチエイジングに最適です。老化防止に役立ちます。

薬膳茶は自分でも作れる?おすすめレシピもご紹介!

薬膳茶と聞くと、薬くさそう、どんな材料を使っていいかわからない、難しそう、と思う方も多いかもしれません。また、煮だしたりするのは面倒くさいといった方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、これから紹介する薬膳茶はそのような心配はいりません。誰でも簡単に美味しく薬膳茶を入れることができます。

手に入れやすい食材で作る薬膳茶レシピをご紹介いたします!

基本の簡単薬膳茶レシピ

<準備するもの>

・お好みの食材2〜3種類

・ベースとなる茶葉(紅茶、ルイボスティーなどご自身の好みで)

・熱湯

・ティーポット

・コップ

<お茶の入れ方>

・茶葉を使った薬膳茶

茶葉と食材を一緒にティーポットに入れ熱湯を注ぎ、数分蒸らしてからコップに注ぎます。

・食材のみの薬膳茶

食材を直接コップに入れ、熱湯を注ぎます。数分経つと飲みごろになります。

クコの実などの食材はお茶を楽しんだ後に召し上がっていただいてもかまいません。

むくみ対策の薬膳茶レシピ

ダイエットを考えている方から、、むくみやすい体質についての悩みを頻繁にお聞きすることがあります。足や顔がむくんでいると、太っているわけではないのに体のラインがスッキリと見えません。

また、むくんでいると体の重だるさや頭痛、胃腸機能の低下の原因にもなります。

薬膳茶は体の水分代謝を整える食材を使うことで、むくみやすい体質を優しくサポートしていきます。

ただし薬膳茶も水分ですから飲み過ぎは逆効果ですので注意してください。

<材料>

・はとむぎ茶(市販品) ティースプーン山盛り2杯

・炒り黒豆 ティースプーン1~2杯

・陳皮(ちんぴ) ティースプーン1杯

・熱湯 300~400cc

<作り方>

材料をすべて一緒にティーポットに入れて、熱湯を注ぎ3~4分蒸らしてからコップに注ぐ。

<期待できる効果>

むくみ、胃腸機能の改善、アンチエイジング

はとむぎ:胃腸の働きを高め、体の不要な水分を排出します。

黒豆:胃腸の働きを高め、体の不要な水分を排出します。また、血液を補い循環を良くするので疲労回復、アンチエイジング効果が期待されます。

陳皮:気の巡りを良くして、消化吸収力を高めます。

目が疲れやすい方の薬膳茶レシピ

コロナウイルスの流行によりリモートワークが増加したり、外出を控えてついスマホを見る時間が増えてしまったり、眼精疲労を引き起こす方が多くなっています。

そのような時には、目の疲れを癒す薬膳茶がおすすめです。

<材料>

・菊花 ティースプーン1杯

・クコの実 ティースプーン1杯

・熱湯 300cc

<作り方>

材料をすべて一緒にコップに入れて、熱湯を注ぎ数分おく。

<期待できる効果>

疲れ目、充血、ほてり

菊花:目の疲れや充血、のぼせなどの症状の軽減によいとされます。

クコの実:眼精疲労、視力の低下などの目の症状に使われる漢方薬です。疲労回復やアンチエイジングにも効果的です。

気分が落ち込んだ時の薬膳茶レシピ

なんとなく気持ちが沈んでいるような時は、ほっとする優しい甘さのなつめ薬膳茶はいかがですか?

なつめは大棗(たいそう)という漢方薬でもあり、体力の回復に効果があります。

また、気持ちの落ち込みや不眠などの改善も期待できます。

<材料>

・なつめ 1~2個

・クコの実 ティースプーン1杯

・炒り黒豆 ティースプーン1~2杯

・ルイボスティー(ご自身の好みで)

・熱湯 300~400cc

<作り方>

茶葉を使った場合は、材料をすべて一緒にティーポットに入れて、3~4分蒸らしコップに注ぎます。

茶葉を使わない場合は、そのままコップに材料を入れて熱湯を注ぎます。

なつめやクコの実、黒豆はお茶を楽しんだ後にお召し上がりいただいても問題ありません。

<期待できる効果>

落ち込んだ気分の改善、疲労回復、むくみ

なつめ:体力の回復や気持ちの落ち込み、不眠などの改善によいといわれます。

冷えの気になる方の薬膳茶レシピ

冷えが気になる女性は大変多いと思います。冷えがあるとむくみやすく、足がむくみで張ってしまうというお悩みもよく聞きます。

温かいお茶にさらに身体を温める食材をプラスして、緩やかに体質改善をしていきましょう。

<材料>

・シナモンスティック1本、またはシナモンパウダー少々

・なつめ 1~2個

・黒糖(ご自身の好みで)

・紅茶またはルイボスティー

・熱湯300~400cc

<作り方>

材料をすべて一緒にティーポットに入れて3~4分蒸らしコップに注ぐ。

温めた牛乳や豆乳で割っても美味しくいただけます。

<期待できる効果>

冷えの改善、気分の落ち込んだ時に

シナモン:手足の冷えや、冷えからくる月経痛などの改善に効果的です。

黒糖:血行をよくして体を温めるので、冷えの改善に期待できます。疲労回復にもよいです。

注意:妊娠中の方や月経過多の方はお控えください

資格の取得が難しい?薬膳マイスターはどんな人に向いてる?

中医学や薬膳はここ数年で注目が集まり、人気がでてきている学問です。

薬膳茶について興味がある、または本格的に薬膳を勉強したいといった場合にはどのような方法があるのでしょうか。

薬膳茶についてもっと知りたいと思ったら、中医学や薬膳を勉強することが近道です。

なぜなら、食材の効能だけを知っているのと中医学の理論を勉強した上で効能を知るのでは、本当に体質にあった食材を選べるかどうか違ってくるからです。

通信教育で薬膳を学ぶ

学校に通う時間がない、仕事をしながら薬膳を勉強してみたいといった方におすすめなのは通信教育での薬膳学習です。

民間の資格にはなりますが、学習を修了すると薬膳アドバイザーなどの資格を取得できるます。

比較的に受講料も良心的なので、資料請求をするなどして自分に合った教材を選んでみてはいかがでしょうか。

スクールに通う

通信教育を修了してもっと詳しく薬膳を知りたくなった、せっかく勉強するなら本格的にやりたいという方にはスクールに通うことも選択肢の一つです。

中医学や薬膳を勉強しようと考えている方の多くは、社会に出て働いている方がほとんどです。

そのため薬膳のスクールや本格的な中医学を学ぶ学校の多くは、働きながら学べる環境が整っています。

ご自身の生活スタイルにあった学習環境が見つかると思います。

学習過程が修了すると、資格取得のため試験の受験ができるようになります。

薬膳茶を仕事に活かしたい場合、特別な資格が必要となることはありませんが、中医学の理論や薬膳の知識を習得することは必須であるといえます。

自分で作ったお茶を販売したい

薬膳茶を自分で入れて楽しめるようになったので、自分だけのオリジナルレシピのお茶を販売したいな、とお考えの方はいらっしゃいませんか?

お茶を製造、販売するには許可が必要となりますので、その場合にはお住まいの地域の保健所に必ずお問い合わせしてください。

薬膳の勉強が向いているのはどんな人?

ダイエットの方法にはどんなものがあるの?

今日の夕ご飯、何にしよう、昨日は食べすぎちゃったから今日はあっさりしたごはんを食べよう、こんなことを考えた方はいらっしゃいますか?

もし一つでも当てはまれば、あなたは薬膳を勉強することに向いています!

ダイエットはやみくもに食事制限をすればいいものではありませんよね。自分の体質を知っていればより効率的に、健康的に身体を整えることができます。

毎日の夕飯の献立は悩ましいですよね。しかし、薬膳の知識を得ると季節に合った食材を取り入れた彩り豊かな食卓を用意することができるようになります。

また、薬膳を勉強すれば、マイボトルの中身を薬膳茶にすることもできます。

ぜひチャレンジしてみてください。

薬膳茶の専門店、通販サイトや薬膳茶が楽しめるお店をご紹介!

薬膳茶を楽しむためには特別な食材は必要ありません。

例えば、スーパーで購入できる炒り黒豆をいつも飲んでいる緑茶やほうじ茶に入れていただけば、あっという間にむくみ予防とアンチエイジングの薬膳茶が出来上がります。

しかし、もう少し本格的な食材でお茶を飲みたいとお考えのときには薬膳食材の専門店で購入することもできます。

品質の良い食材を取り扱う専門店をご紹介します。

Chasane(チャザンヌ)

薬膳食材のほか体質別にブレンドされたオリジナル茶も販売しています。

おうち養生研究所

取扱数は多くありませんが、とても品質の良い薬膳食材を販売しています。

オリジナルブレンド茶や身体にやさしい食材もあります。

薬日本堂

漢方相談で知られる薬日本堂のオンラインショップです。

薬膳食材のほかにも、ご自身の体質や生活習慣に合ったお茶をチャートに沿って購入できます。

本格的な薬膳鍋と薬膳茶が楽しめるレストランをご紹介します。

・薬膳レストラン10ZEN

薬日本堂が出店する薬膳レストランです。

品川店のほかに渋谷店、青山店があります。

薬膳茶はもちろんですが、厳選された食材を使った薬膳鍋もおススメです。

さいごに

今回は、薬膳茶を中心に中医学の理論や薬膳の基本をご紹介しました。

薬膳はそれほど難しく堅苦しいものではないということがおわかりいただけたでしょうか。

まずは、ご紹介した食材の手に入りやすいものを使って薬膳茶にチャレンジしてみましょう。

ご自分の体質に合った食材を選んで普段飲んでいるお茶に足すだけでも、オリジナル薬膳茶が出来上がります。その際、カフェインの入っていない茶葉を選べば、飲む時間を気にすることなく薬膳茶を楽しむことができます。

薬膳茶はあくまでも食材を使ったお茶ですので、薬のように劇的に体質が変わるものではありません。身体にやさしく緩やかに体調が変わっていくことを期待しながら楽しんでみてください。

さらに薬膳を意識した食事や、しっかり睡眠をとるなどの養生を続けてよりいっそう健康に毎日を過ごしていただければとてもうれしく思います。

【関連記事】

美容家ドットコムでは他にも健康ドリンクに関するコラムがあるので、ぜひチェックしてみてください。

よもぎ茶はホントに肝臓に悪い?知られざる効能とは

むくみを取る市販のお茶おすすめ10選!コンビニペットボトルも紹介

今やどこにも売ってない?腸をきれいにする「流々茶」の魅力をご紹介!

アンチエイジングに効果的なお茶とは?おすすめの茶葉や飲み方を紹介

レモン炭酸水のダイエット効果とは?メリット・デメリットやアレンジレシピまでご紹介

ごぼう茶の効果が出るまでの期間は?成分や効果について解説!

参考文献:薬膳&漢方の食材事典 阪口珠未著

腸活にもおすすめ!あの芸能人も食べてるりんごの栄養素、健康への効果効能とは?

腸には免疫細胞の約70%が集まっています。ほんの数年前までは知られていなかった情報ですが、昨今では老若男女かかわらず腸活に関心を持つ方が多くなりました。

腸活でも有名なモデルの加治ひとみさんもりんごをよく召し上がるそうです。りんごは便秘解消や脂肪燃焼効果もあるので、ダイエット企画では芸人のタカアンドトシさんがりんごで8キロ痩せたことでも有名な話です。

40代を過ぎても見た目が変わっていない、女優の一色紗江さんや、韓国の芸能人IUは、ほぼ毎日りんごを食べるという話は腸活ブームが来る前から有名な話です。りんご好きな人は年を重ねても肌が美しい人が多いです。青森のご当地アイドルりんご娘のRINGOMUSUMEの皆さんもりんごがお好きなこともあり、お肌がきれいです。

松嶋尚美さんが1日1個3週間のりんご生活をする番組企画がありました。抗酸化物質が含まれるりんごのポリフェノールが気管支などの炎症を抑える効果があることで、肺年齢が13歳若返っていました。

このようにりんごにはお肌と腸(身体)を綺麗にしてくれる作用があります。抗酸化成分を含むりんごポリフェノールには数種類にも及ぶポリフェノールが含まれています。例を簡単にあげるとカテキン、エピカテキン、ケルセチン配合体、プロシアニジンです。りんごが含むポリフェノールには、シミやシワ改善効果を発揮する果物の美容液のような存在です。

すりおろしりんごの効果や食べ方

ことわざで、『1日1個のりんごを食べていれば医者にかからなくてすむ』または『風邪にりんご』といわれ、TVや雑誌などで病気の方へお見舞いの際に、花やりんごを渡す場面を目にしたこともあると思います。このように、りんごは民間療法の一つとして、お腹の調子が悪いときには、すりおろしたりんごを食べるなど生命力を与えるフルーツという印象があり、りんごには様々な健康への効果効能があります。

1個のりんごでも、そのまま生で食べたりコンポートにしたり、すりおろしたりとりんごには様々な食べ方やそれぞれにメリットがあります。すりおろしりんごの場合は、離乳食初期のお子さん用に冷凍保存ができ、すり下ろしている分、丸かじりするよりも消化が良いというメリットがあります。

また、すりおろしりんごは料理にも使えます。豚肉との相性も良いので、ソテーした生姜焼きにりんごのすりおろしを加えると、りんごの酵素でお肉も柔らかくなるのでとてもお勧めです。

りんごをそのまま食べると、噛む回数と満腹感が増しダイエット効果や、皮つきで丸かじりした分、ビタミンCも破壊せず栄養を逃さない効能があります。目的にあった食べ方で、りんごをすりおろしたりカットしたりしてみてはいかがでしょうか。

りんごは胃腸に効果的

りんごはその殆どが水分でありながら、胃腸に有効な水溶性食物繊維のペクチンが豊富に含まれています。このペクチンは固まる性質があり、植物性ゼラチンと呼ばれています。

ペクチンは悪玉コレステロールを下げるだけでなく、体に溜まった余分な熱を冷ましたり、のどの渇きを潤たりします。さらに、有害な物質が腸壁から吸収されるのを防ぐ役割を持つため、食当りや腹痛を改善し、胃腸の調子を整える、まさに自然の整腸剤といえるでしょう。

りんごは心のバランスを整える

◉りんご100gに含まれる栄養素

カリウム110mg

ビタミンC4mg

カルシウム3mg

食物繊維1.5g

りんごにはミネラルであるカリウム、カルシウム、ビタミンCが含まれているものの、意外と含有量は多くありません。その一方で、りんごの甘酸っぱさが唾液の分泌を促し、食欲不振の改善、不安や焦りを和らげることに役立ちます。

心と体(腸)は密接に関係しており、繊細です。人間関係や仕事の不安は腸にも伝わります。アロマテラピーのような役割もあるりんごの香りは、心のバランスを整える効果も発揮する健康フルーツといえるでしょう。

いつ食べる?りんごを食べるベストタイミングを教えて!

りんごには抗酸化作用のあるポリフェノールが含まれ、アンチエイジング効果が期待ができます。美容大国の韓国のことわざで『朝のリンゴは金、夜のリンゴは毒』とあるように、肥満防止やお通じが良くなり便秘解消効果を考えると、美肌を目指す方には特に朝にりんごを食べることはおすすめします。

りんご1個(250g)は、約140キロカロリーで、糖質は約35〜40gです。つまり、りんご1個でお茶碗1杯分に匹敵する糖質を含むので、糖分をエネルギーとしてすぐに消費できる「朝〜15時」くらいがりんごを食べるベストタイミングといえるでしょう。

朝にりんごを食べるメリットは、りんごの抗酸化作用のポリフェノールが100種類以上も含まれ、体の酸化を防ぐ老化予防のアンチエイジング効果に期待ができること、そしてりんごに多く含まれる水分でお通じを促し、噛む回数を増やすことで冒頭でお話したようにダイエットへの効果が期待できるといった点です。

特に日常から間食が多い方は、小腹が空いたときに、菓子類を食べる代わりにりんごに置き換えてみてはいかがでしょうか。

さらにダイエット効果を期待するなら、朝にりんごと一緒に、栄養バランスに優れたバナナを食べるのもお勧めです。

バナナにはフラクトオリゴ糖が含まれているため、腸内菌の餌となります。

また腹持ちも良いためダイエットを意識している方にも向いていますし、むくみ解消にも効果的な南国の果物です。

バナナは低カロリーと言われ1本でご飯茶椀半分の約86キロカロリーなうえ、糖質の吸収が緩やかなので、血糖値の上昇が少ないりんごと組み合わせて食べるとよいでしょう。

ダイエットを気にする場合は、夜にりんごを食べるタイミングと量を気をつけましょう。理想的なタイミングは夕飯前の15時のおやつなどの空腹時です。りんごが消化を助けてくれ、クエン酸やリンゴ酸は疲労回復にも効果があるので多忙な人にはピッタリの果物と言えるのではないでしょうか。

睡眠中は活動量がほとんどないため、就寝前に食べてしまうとカロリーがほとんど消費されず、りんごの糖分が睡眠中に脂肪に変わってしまうリスクがあるので注意しましょう。

りんご1個(約250gの場合)は、約140キロカロリーなため、夜は半分だけ食べるようにするなどして工夫するのも良いですね。

腸活にも効果的!1回の食べる量はどれくらいにするべき?

成人の大人が摂る果物の1日の目標摂取量は200gとされていますので、1日あたりりんご1/2〜1個を摂るのが理想的です。1回の食べる量は、1日の目標摂取量から逆算して考えるとよいでしょう。

りんごを食べる組み合わせも大事

1回の食べる量と食べる組み合わせはセットで大切です。りんごを食べるタイミングと一緒に、組み合わせも意識しましょう。

りんごのリンゴ酸やクエン酸は疲労物質である乳酸の代謝を助ける働きがあり、疲労回復の効果が期待できるのですが、単体で食べるよりも複数の食材をうまく配合することで、素材の相乗効果で更にパワーアップし、また飽きずに取り入れることができます。

オススメの組み合わせ

1、りんご+①レモン

2、りんご+②塩麹

3、りんご+③オリーブオイル

4、りんご+クリームチーズ+①〜③

5、4にアボカド+トマトを加えてみる

6、りんご+ヨーグルト

7、りんご+大豆(サラダ)

8、りんご+玉ねぎ

9、りんご+わかめ(酢の物)

2011年にブームになった発酵食品の塩麹とりんごを一緒にとると、塩味の甘さが合わさって、美味しいのでとてもお勧めです。りんごはもともと消化に良い果物ですが、栄養と消化を助ける発酵食品をセットにすると腸内環境が更に整います。

りんごと一緒にオリゴ糖を含む大豆や玉ねぎを一緒に組み合わせると、腸内環境がより整いやすくなり、免疫力も活性化します。またりんごと同じく水に溶ける水溶性食物繊維には、オクラ、昆布、わかめなどがあります。りんごとわかめの酢の物にオリゴ糖を含む大豆などの水溶性食物繊維セットサラダも面白い組み合わせです。小鉢に入れて一品料理として加えてみてください。

不溶性食物繊維はジャガイモやニンジンなどが挙げられますが、外食が多くなるとどちらかが不足しがちになります。そんな時こそ、コンビニでも手軽に買えるりんごは万能です。

NGなりんごの食べ方と組み合わせ

りんごと相性が良くない食べ物の組み合わせは糖質が多い食材です。イモ類などの量を控えて、糖質をとり過ぎないようにしましょう。

りんごの酵素には「アスコルビナーゼ」と呼ばれる酵素があり、他の食材のビタミンCを破壊してしまう性質があります。熱や酸を加えるとビタミンCの破壊を防げるので、お酢と組み合わせてみて下さい。

ビタミンCの多い柑橘系フルーツとりんごを生で摂取するのは避けましょう。

大根や人参には同様に「アスコルビナーゼ」が含まれています。正月料理に定番な「なます」は、酢漬けをすることで大根や人参のアスコルビナーゼがビタミンCを破壊しないよう制御する働きがあります。

おすすめのりんごの食べ方、おすすめレシピを紹介

りんごを食べることに限らず、何事も続ける事が大切です。

毎日りんごを食事に取り入れるなら、是非、りんごは皮を剥かずに召し上がってください。なぜなら、りんごに含まれるペクチンは皮と実の間に多く含まれているからです。

しかし、皮は噛みづらく苦手な方も多いと思います。なので皮付きでも食べやすいりんごのカット方法と調理レシピをいくつかご紹介します。

おすすめのりんごの切り方 スターカット

りんごを横向きにして輪切りにすると、りんごの芯が星の形に見えることからスタートカットと呼ばれています。

青森県では一般的な食べ方で、甘みの詰まった芯までしっかり食べることができるます。また、ゴミの量が少なくなるため地球にも優しく、皮が苦手な方でも抵抗なく食べることができる切り方です。

りんごは生で食べても美味しいですが、スターカットにしたりんごをフライパンで焼くのもおすすめです。輪切りなので忙しい朝でも時短になります。焼いたりんごには、シナモンパウダーをかけてデザートにしても風味が合わさりとても美味しいです。

おすすめのりんごの切り方 角切り

スターカットにしたりんごを角切りにして、ヨーグルトや蒸しパン、パウンドケーキに入れると食感が楽しく飽きません。りんごは体を冷やすフルーツなので、冷え性な方はりんごを温めて食べるのもおすすめです。

おすすめのりんごレシピ 万能焼肉のタレ

りんごの皮と身をそのまま擦って万能焼肉のタレを作ることができます。

焼肉のタレにりんごを加えると、りんごの発酵パワーが発揮されてタレの深みが増します。

材料

・醤油麹、なければ醤油 120ml〜150ml

・甘糀、なければ砂糖 大さじ2

・にんにく(擦りおろす)小さじ1

・しょうが(擦りおろす)小さじ1

・りんご(擦りおろす) 1/4

・玉葱(擦りおろす) 1/2

・みりん(煮切る)、なければ蜂蜜 大さじ2

・胡麻

・米油またはごま油 小さじ1

上記の材料を全部混ぜるだけの簡単調味料は約10日ほど保存可能です。豚肉との相性が良いりんごはソースとしてもぴったりです。また便秘を改善するりんごと白菜、クルミなどの油分のある食材と合わせたサラダは、お腹のハリが気になる方に向いています。

腸を育てる(腸活)というのは胃腸の働きを正常にさせる活動のひとつです。

りんごは食欲不振の改善と心の働きを助け、不安感や焦りを和らげるスーパーフルーツです。

胃腸が整うことは自律神経を整えることにも繋がります。

心身ともに美しく生きる未来の自分のために、りんごを無理なく楽しみながら食生活に取り入れていきましょう。

こちらもおすすめ!

今やどこにも売ってない?腸をきれいにする「流々茶」の魅力をご紹介!

腸活には納豆が最強?免疫力UPも期待できる効果的な食べ方も紹介!

そもそもイヌリンとは?豊富な食品も紹介します!

イヌリンは腸内環境を良くするなどの健康効果が期待できることから、最近注目を浴びている成分の1つです。

イヌリンは水溶性食物繊維とも呼ばれており、さつまいも・玉ねぎ・ごぼう・チコリ・ニンニク・キクイモなどの食品に豊富に含まれています。

現代の日本人は、食生活の欧米化が進み、食物繊維を摂取することが減ってきていると考えられます。イヌリンは身近な食品に豊富に含まれているため、積極的に摂取するよう心がけることが大切です。

イヌリンの効果を解説!便秘解消に最適?

ここでは、イヌリンにどのような効果があるのか、具体的にご紹介していきます。身近な食品からイヌリンを補給することが可能なので、意識的に取り入れていきましょう。

腸内環境を整える

イヌリンは、ビフィズス菌などの善玉菌を増やし、腸内環境を整えることをサポートします。

イヌリンは腸内の水分を吸収しながら、余分な糖質や脂質を包み込み、体外に排出させます。便秘しやすい方は、積極的にイヌリンを豊富に含む食品を摂取することがおすすめです。

血糖値の急激な上昇を防ぐ

イヌリンは、糖質や脂質の吸収を抑え、血糖値の急激な上昇を防ぐ効果が期待できます。

食事の最初に水溶性食物繊維を豊富に含むサラダなどのメニューを摂取することは、血糖値の急激な上昇の予防に役立ちます。

血糖値の急激な上昇を予防できると、体脂肪の合成予防も期待できるため、ダイエットすることが可能です。早食いをしてしまうと、血糖値の急激な上昇に繋がってしまうため、食事はゆっくり摂取することを心がけるようにしてください。

脂肪の吸収を抑え中性脂肪の改善に役立つ

厚生労働省のサイトによると、食物繊維は、消化や吸収をされずに大腸まで到達します。

便秘予防・血糖値上昇の予防・血中のコレステロール改善に役立つと記載されています。

イヌリンを豊富に含む食品を摂取していくと、中性脂肪やコレステロールなどの血液検査のデータ改善に繋がっていくと考えられます。

検査データの改善を目指していきたい場合、イヌリンを豊富に含む食品やサプリメントだけを摂取すれば良いわけではありません。バランスの良い食事や運動を心がけていく必要があります。持病があり投薬をしている場合、サプリメントを摂取したい時は必ず主治医に確認するようにしてください。

イヌリンに副作用はある?

イヌリンを過剰摂取すると、腹部膨満感・腹痛・下痢などの副作用が見られる可能性があります。

イヌリンサプリメントを摂取する場合は、1回の目安摂取量を守り、過剰に摂取しすぎないよう注意が必要です。サプリメントを摂取していて、体調が優れない場合は、医療機関を受診するようにしてください。

イヌリンサプリメントはいつ飲むべき?飲み方を解説!

サプリメントは栄養補助食品に分類されているため、飲む時間に決まりはありません。

バランスの良い食生活と併用しながら、毎日意識的に取り入れていくようにすると、より効果アップを狙うことができます。

飲み忘れてしまうことが続くと、効果を実感しにくくなるため、サプリメントは毎日同じ時間帯に続けていくように心がけましょう。

イヌリンサプリメントにはどんなタイプがある?選び方を教えます!

イヌリンサプリメントは、パウダータイプのものと錠剤になっているタイプのものがあります。

パウダータイプのものは、水やお茶、味噌汁などに溶いて摂取すると、味も変わらず、食物繊維の摂取量を無理なく増やすことができます。

錠剤タイプのものは、忙しくて食事のバランスが偏りがちな方におすすめです。自分に合ったものを選ぶようにしてください。

イヌリン市販サプリメントランキング!口コミはどう?

最後に、イヌリン市販サプリメントランキングを発表します。口コミもご紹介していきますので、気になるサプリメントを試してみてください。

第3位 様々な栄養素を豊富に含んでいる 株式会社Growth canvas 咲空リッチEX

株式会社Growth canvas 咲空リッチEXは、キクイモや納豆キナーゼ、イワシペプチドなどの栄養素を豊富に含んだサプリメントです。1日6粒を目安にお召し上がりください。

口コミ

・便秘が改善してきてダイエット効果も期待できる

・色々な栄養素を手軽に摂れる

・匂いやクセもなくて飲みやすい

・レタス122個分の食物繊維を摂れるのが嬉しい

・食生活が同じだが便秘が改善した

第2位 ほうれん草3房以上の食物繊維を含んだ ヘルシーカンパニー水溶性食物繊維イヌリン400g

へルシーカンパニー水溶性食物繊維イヌリンは、スプーン1杯でレタスやほうれん草3房以上の食物繊維を手軽に摂取することができる商品です。

口コミ

・食前に摂取してダイエットできた

・飲み物や食べ物の味が変わらないので続けやすい

・頑固な便秘が改善してきたので続けたい

・お腹周りがスッキリできたのが嬉しい

・野菜不足が気になるので続けていく

第1位 飲み物に混ぜるだけでOK バブルスター株式会社 イヌリン500g

バブルスター株式会社 イヌリン500gは、オランダ産チコリ由来の商品です。水溶性食物繊維が90%以上も含まれています。コーヒーやヨーグルト、カレーなどに混ぜて摂取してください。

口コミ

・便秘体質だったが改善してきたので続けたい

・飲み物の味が変わらないので飲みやすい

・血糖値が下がったのでリピートしようと思う

・体質改善のために続けていきたい

・毎日続けて無理なくダイエットすることができた

ファスティングとは

ファスティングとは、いわゆる「断食」を意味します。

ここでは、水と塩だけで過ごす修行のような断食ではなく、必要最低限のカロリーと栄養素を摂取しながら過ごすファスティングについて説明します。

ファスティングは、毎日働き続けている内臓などの胃腸機能を一旦お休みさせることで、体の調子を整えることができます。

最近、一般的となっているファスティング法に酵素ドリンクを使用する”酵素ファスティング”があります。

今回は、トマトジュースを取り入れた場合のファスティングについて紹介します。

トマトジュースをどのタイミングでいつ摂ればいいのか、気になるポイントを含め、ファスティング初心者の方にとっても分かりやすい内容となっています。

ファスティングの特徴

ファスティングには以下のようなよい効果があります。

- 身体の中に蓄積された有害物質(添加物や農薬など)を排出します

- 脂肪を燃焼することでカラダが軽く楽になります

- 寝つきが良くなり睡眠不足が解消されます

- 体の調子が整い、お肌の調子も良くなることが期待できます

- 免疫機能を高めることで、病気にならない身体づくりができます

ファスティング期間について

一般的にファスティングは「準備期」「ファスティング期(絶食期)」「復食期」の3つに分けられます。

- 「準備期」:絶食前の準備期間で、食事をお休みする前段階です。食事量は腹八分目、肉や油分の多い食品は避けて和食中心を心がけます。

- 「ファスティング期(絶食期)」:固形物の摂取は控え、酵素ドリンクと必要に応じてアミノ酸を補うサプリメントのみで過ごします。

- 「復食期」:重湯と具なし味噌汁から始め、徐々に食事量を元に戻していきます。食事は和食中心で過ごします。

ファスティング成功の鍵は準備食と回復食!フルーツは食べてもいい?

酵素ドリンクについて

ファスティング中は、内臓を休ませるために酵素ドリンクのみで過ごすため、酵素ドリンク選びはとても大切です。

ファスティングで使用する「酵素ドリンク」には多くの種類がありますが、最も重要なことは、添加物が含まれていないもの、つまり無添加であることです。

添加物とは、保存剤、人工甘味料、着色料などのことをいいます。

市販の「酵素ドリンク」の中には、長期保存を目的とした保存剤や、味を美味しくするために香料や人口甘味料が使用されているものがあります。

これらの添加物が含まれていないものを選ぶようにしてください。

そして、胃腸に負担がかかりにくく吸収率の良い液体酵素が良く、旬の新鮮な野菜や果物が使用されている「酵素ドリンク」がおすすめです。

ファスティングに利用できる飲み物、その特徴とは?

酵素ドリンク以外で、ファスティング中の水分摂取は重要です。

ミネラルウォーターやカフェインの含まれていない飲料を1日1~2L程度摂るようにしましょう。

カフェインが含まれていない飲料でオススメなのがルイボスティーや蕎麦茶、麦茶などです。

また、ファスティング期間中は、身体が冷えやすいので、温かくしたものをこまめに摂るように心がけてください。

水分摂取が大切な理由

水分を摂取することで、体内循環が良くなり代謝を促し、デトックス効果を高めます。

トイレの回数や汗の量も増えますが、体内の毒素や老廃物が排出されている証拠です。

トマトジュースはファスティングに向いているのか?

それでは、本題です。一般的にトマトジュースは健康に良さそうなイメージがあります。

実際にトマトジュースをファスティングに利用できるのかについて詳しく説明していきます。

トマトの効能

トマトは緑黄色野菜の一つで、代表的な栄養素としてβ-カロテンが含まれています。

その中でも注目すべきは赤い色素成分である「リコピン」です。

リコピンは抗酸化作用がビタミンEの100倍以上と言われており、体にとって有害な活性酸素を取り除く働きやガンのリスクを減らす働きがあると言われています。

トマトにはカリウムも多く含まれています。

カリウムは、日本人が摂取しがちな食塩を体外に排出することで、高血圧やむくみの予防に欠かせないミネラルです。

その他にも、美肌作りに重要なビタミンCや、腸内環境を整える食物繊維などが含まれています。

トマトジュースをファスティングで使用する場合

トマトジュースは、「ファスティング期(絶食期)」の前後である「準備期」「復食期」に適しています。

ファスティングの前後は、野菜中心で和食を基本とした食事で過ごすため、トマトジュースを取り入れることはとても効果的です。

「ファスティング期(絶食期)」に用いる場合には、補食として摂取することをおすすめします。

トマトジュースの場合、外出時にも持ち運びやすいので、ビタミン、ミネラル類の補給目的として取り入れると良いでしょう。

飲み方としては、酵素ドリンクをトマトジュースで割って飲むのもおすすめです。

ただし、トマトジュースのみで「ファスティング期(絶食期)」を過ごす事はおすすめしません。

なぜなら、身体にとってエネルギー不足となり不調が生じてしまう可能性があるためです。

トマトの栄養素は豊富ですが、カロリーは100gあたり約20キロカロリーですので、トマトジュースだけでは1日に最低限必要とされるカロリーが不足してしまいます。

酵素ドリンクは、何十種類もの野菜や果物、善玉菌等がバランスよく含まれているので数日間酵素ドリンクのみで過ごす事が出来ます。

一方で、トマトジュースのみでは、栄養の偏りが生じてしまうのでファスティング期間中、空腹感からストレスや辛さが増してしまい期待する効果が得られない可能性があります。

ファスティングに適したトマトジュースの特徴

最も重要なポイントは、酵素ドリンク選びと同じく“無添加“であるかどうかということです。

ファスティングの本来の目的は体内に溜まった有害物質を排出することであり、ファスティング期間中は、添加物を出来る限り避ける必要があります。

スーパーで売られている、野菜や果物が入った「野菜ジュース」のようなものは、実は添加物が多く含まれている場合がほとんどですので注意が必要です。

添加物が含まれているかどうかについては、パッケージや原材料名を見て確認してみてください。

また、無添加トマトジュースでも濃縮還元タイプではなく鮮度の高いストレートタイプのものが野菜本来のおいしさを感じられるのでおすすめです。

回復食としても利用できるトマトジュース

固形物を口にしない「ファスティング期(絶食期)」が終了し、最初に口にする食べ物はとても重要です。

「復食期」で摂る食事を回復食といいますが、この「復食期」の過ごし方でファスティングの効果を左右するといっても過言ではありません。

ファスティング後はカラダの中がリセットされた状態になっているため、出来るだけ体に良いものを取り入れる必要があります。

回復食にはどんなものを食べたらいいの?

基本的には、消化に負担がかかるお肉やお魚などの動物性たんぱく質を除いた和食中心の食事で過ごします。

和食の代表である、発酵食品は腸内環境を整える働きがありますので回復食に最適です。

味噌、納豆、醤油、甘酒などを積極的に摂ることをお勧めします。

「まごわやさしい」という言葉を耳にしたことがありますか?

これは、食品の頭文字をとった言葉になっています。

- ま:豆類

- ご:ごま

- わ:わかめ(海藻類)

- や:野菜

- (さ:魚) ※出汁もしくは小型の魚

- し:しいたけ(きのこ類)

- い:いも類

迷った場合はこれらの食品を組み合わせたメニューを意識してみてください。

トマトジュースは回復食に最適な食べ物?

トマトはファスティング後に積極的に取り入れてもらいたい食品の一つです。

トマトは様々な料理との相性が良く、トマトジュースを料理に使う場合、調理が簡単であるというメリットも挙げられます。

トマトに含まれるリコピンは、加熱する事で吸収力が高まるので、回復食で使用する場合、そのまま飲むのも良いですがトマトスープやトマト粥など、加熱して用いると良いでしょう。

健康的な食事を手軽にお得に楽しめる食事宅配サービス!「nosh」

ヘルシーで美味しい食事を毎日続けることは、現代のライフスタイルにおいて大変難しくなっています。そのため健康的な食事を意識していても、十分な時間がなく粗末な食事になってしまうという方は多いのではないでしょうか?

そんな忙しい毎日を送る方におすすめなのが食事宅配サービス「nosh」です。

nosh(ナッシュ)のおすすめポイントは3つあります!

1.ナッシュが提供する食事は、シェフと管理栄養士が共同でメニューを開発しています。そのため健康的で美味しい食事をお楽しみいただけます。ISO 9001国際基準の自社工場で高品質管理をおこなっているため安心安全に利用することができます。

2.ナッシュのメニューは1食あたりの糖質量を30g以下、塩分量を2.5g以下に設定してあります。そのため手軽に糖質管理と塩分管理をしていただけます。

3.食事が自宅まで届くので、買い出しの必要はありません。専用サイト・アプリからご注文いただいたメニューを冷凍便でご自宅までお届けいたします。

また、ナッシュの食事はレンジで温めるだけで完成なのでご自身の好きな時に食べることができます。お弁当の容器から帯を取り外し、レンジで指定の時間温めるだけで、美味しく健康的なメニューをお召し上がりいただけます。

ただ手軽で美味しいだけでなく、様々なジャンル(和・洋・中)の60種類以上のメニューから好きな食事を選ぶことができます。また、低糖質のデザートもあるため、甘いものを我慢することなく健康的な食事を続けることができるのは嬉しい特典ですね。

現在ナッシュでは初回限定、全プラン2,000円OFFキャンペーンを行っています。

この時期からサービスを始めてみませんか?お得に手軽にヘルシーになるチャンスです!

さいごに

今回は、トマトジュースを使ったファスティング方法を紹介しました。

トマトジュースを取り入れるタイミングや選び方を参考に、正しい方法でファスティングに取り組んでみてください。

また、ファスティング初心者の方は、いきなり長期間のファスティングではなく、半日ファスティングや1日ファスティングからチャレンジすることをおすすめします。

定期的なファスティングで、いつまでも綺麗で健康的に過ごせるカラダづくりをしていきましょう。

【関連記事】

美容家ドットコムでは他にもいろいろなファスティングに関するコラムがあるので、ぜひチェックしてみてください。

ファスティング成功の鍵は準備食と回復食!フルーツは食べてもいい?

ファスティングのめまいや吐き気は好転反応?原因や対処法を紹介!

無理のないファスティングのやり方は?貧血対策や注意点も解説!

酵素ドリンクはコンビニで買える?代用品やドラッグストア・スーパーの人気商品もご紹介

【16時間断食】オートファジーダイエットでコーヒーは飲んでも良いの?

自粛期間の延長によりもうしばらくこの状態が続くようで、様々な疲れと不安が表に顔を出してきたように思われます。

長引くことにより、どんどん思考が悪いほうへ向かっていく傾向がありますね。

こんにちは。セラピストの鈴木美和です。

そういう私も、決して不安がゼロではなく不安や孤独と向き合いながら過ごす時間も多々あります。

そんな時に思い出すのが去年の夏の出来事。私は友人から美腸活プログラムという、7日間のファスティングを紹介されました。ファスティング後に自分の体だけでなく、心が180℃変わる体験をしました。

見えない将来に対して不安を感じたり、うまく物事が進まずイライラしたり、ストレスを抱えている方に是非読んでいただきたいです。

腸を整えた事で私に起こった心と体の変化をお伝えします。

それまでの私

私は念願だった自宅サロンをオープンし、自分の好きを仕事にし、毎日楽しく心も身体も幸せで安定し、充実した日々を過ごしていました。ところが、離婚をキッカケに、念願のサロンを手放し、新しい土地で生活をする事になり、今まで一生懸命作ってきたモノや人間関係も全て手放すことになったのです。

前向きに毎日生活をしていても、たまに過去に起こった出来事を思い出して辛くなる事がありました。

そんな時に、親しい友人から【美腸活プログラム】を紹介されました。これが、私がもう一段成長するきっかけになりました。

美腸活プログラム

美腸活プログラムでは、7日間の美腸活期間にファスティングの指導を受けながら、身体の変化、思考の変化を記録しながら進めていきます。

この期間を終えた私は、もちろん腸の状態も良くなり、肌の状態も表情も大きく変化し、気持ちも驚くほどスッキリしました。

体への変化はもちろんですが、私が一番変えたかった長年の凝り固まった「自分の思考」にも変化が出ました。

マイナスな感情が変化した瞬間

私の抱いていたマイナスな感情の変化は、プログラムを終えホッとしていた2日後、仕事の帰り道に突然やってきました。

その頃の私は、忙しく毎日家に着くのは夜中。お月様を眺めながら、「今日も良い一日だったなぁ~」と歩いていた時です。

突然、苦しく辛い時期の中にも幸せな時間が次から次へと浮かんできました。苦しさや辛さに気持ちが行き過ぎて、思い出せなかった幸せな時間です。

そこからは思考の変化がぐるぐる回って、最後にはすべてのことを許せる自分がいました。

大変だったと思っていた過去も、今では幸せな人生に変わったのです。

気持ちをどこに向けるか

不思議な体験でした。

でもその時から私は、私の生きてきた時間を振り返っても苦しさはすっかりなくなりました。笑いに変えることさえできています。

腸と共に脳もすっかりシンプルになったようです。

そして、「今までの時間を取り戻すぞ!」と力むこともなく、これからの自分の未来に向けて柔らかい気持ちで、でも欲張りにいろんなことにチャレンジしています。

今のような、家の中で同じ景色の中にいる大変な時でも、ちょっとだけ気持ちをどこに向けるかによって、見えてくるもの、変わってきて幸せな時間が増えてきます。

そして、幸せな時間が多くなると本来の自分の姿が表れ、自分の良さや強みがどんどん感じられるようになります。

私はもう、自分でどんどん見つけることも発信することもできています。

皆さんも今、この期間に少し気持ちの向きを変え、自分の魅力や強みを見つけてみてはいかがでしょうか?

自粛ムードが続き、何かと大変なこの時期。

自宅での時間を有意義に過ごすために、食事時間を有意義にしたり、親子のコミュニケーション時間を楽しんでいる方を多く見かけます。

その一方、ストレスを抱えていたり運動不足などで悩んでいるのも現状です。そんな時、頭をよぎるのが健康管理の大切さ。

そこで今回は、仕事や家事、育児と毎日フル活動のアラフォー女性に「簡単にできる健康バロメーターチェック法」をご紹介します。習慣化することで、あなたの毎日がハッピーになるかも?

家族の健康は気にしても、自分のことは後回し!?

子供や旦那さんに「ご飯はバランス良く食べましょう」「帰ってきたら手洗いうがいを念入りに」「子供のおやつは、安心安全な無添加のものを選ぶ」と話しているあなた。

家族の健康管理はできていても、あなた自身はどうですか?実は、ご自身のことは意外と疎かになりがちです。

家庭の中で、大きな役割を担っている女性はたくさんいます。女性や母親は太陽のような存在。その場を明るく照らしてくれます。そんな存在であるあなたが1番健康であることこそが、家族の健康と幸せに繋がります。今一度、ご自身の健康状態について、見つめ直してみましょう。

健康のバロメーター

健康のバロメーターとしてとても分かりやすいのが、「便」です。

毎日出しているから大丈夫、と思われる方もいるかもしれませんが、実は便はただ出せばいいと言うわけではありません。理想の状態があります。

便にはあなたの健康情報がたくさん詰まっています。腸の動きが悪くなる原因はストレス、運動不足、食事の乱れなどが挙げられます。便はストレスでも変化します。

毎日のトイレの時間を、自分と向き合う時間にして、日々の健康チェックをするようにしましょう。

健康バロメーターをチェックする3つのポイント

今日から始められる健康バロメーターチェックの3つのポイントをご紹介します。便の状態は、日々のちょっとしたストレスや環境の変化で大きく変わるので、毎回必ずチェックしましょう。

1 色

色は明るい黄土色〜黄茶色が理想です。

一方で、黒っぽい便は、腸内の悪玉菌が多い状態。肉食が多い人や水分摂取量が少ない方に多く見られます。

2 形

形は腸内を移動してきた時間に関係します。腸の動きが悪く腸内を移動する時間が長くなるとカチカチコロコロの便に、一方で腸内を移動する時間が短すぎると柔らかく水っぽい便になります。

3 におい

理想のにおいは無臭〜食べ物が発酵したような甘酸っぱいにおいです。

においが強いと、腸内で有害物質が発生しています。私たちのお腹の中は36〜37℃に保たれていますが、そんな腸内に老廃物が溜まっていると悪臭を放ってしまうため、においがきつくなります。おならはエアメールと覚えておきましょう。

今回は毎日の健康バロメーターをチェックする方法についてご紹介しました。

自分が健康な時こそ、健康の重要性はあまり考えません。しかし、病気になってからでは健康のことを考えられません。

今こそ健康のことを考える絶好のチャンス!

腸内がきれいで、腸の働きがよければ、栄養がきちんと吸収され、体全体が健康になっていきます。腸の状態は日々変わるもの。毎日のちょっとした習慣が、ココロも体も元気いっぱいのあなたの毎日に繋がります。

毎日体からのお便りを受け取って、簡単にできる健康管理習慣を身に付けませんか?

「腸活でココロもカラダも綺麗になれる」Happy腸活セラピストの山田恵理です。

かつて私も重度の花粉症に悩まされていました。

何十回と続くくしゃみや目のかゆみ、そして止まらない鼻水...。

花粉症の季節には毎日箱ティッシュがひと箱以上消費し、友人と集まる時も箱ティッシュ持参で出かける程でした(笑)

そんな私が今はほとんど症状が出なくなり、花粉症の季節が楽しく過ごせるようになった、たった一つの方法。

それが腸内環境を整える「腸活」でした。

腸にいい食べ物と聞くと、みなさんご存じのヨーグルトが思い浮かびますよね。でも、正しい選び方をしないと効果が半減されます。

今回はもっとも効果的なヨーグルトに含まれる乳酸菌の選び方をお伝えします。

日本人の4人に1人が花粉症

寒い冬が過ぎて、暖かい春を待ちわびてる方も多いですが、春が近づくにつれ同時に花粉が舞う季節になって、花粉症の方はつらい思いをされる方も多いですね。

鼻がムズムズしたり目がかゆくなったり、毎年憂鬱に感じている方も多いと思います。。

日本では年々花粉症患者の数は増えていて、日本人の4人に1人が花粉症で、人口の多い東京都では2人に1人だとも言われています。

花粉にもさまざまな種類がありますが、多くの花粉症の原因は2月~5月にかけて飛散するスギ花粉に悩まされている方が一番多いのではないでしょうか?

免疫低下で花粉症になる!?

花粉症の原因は、免疫バランスの悪化にあるかもしれません。

「免疫」とは、ウィルスなどの異物を体の外へ追い出す防衛システムです。このバランスが崩れると、花粉症を始め、アトピー性皮膚炎や様々なアレルギーが引き起こされます。

よく免疫力を高めるといいと言われていますが、免疫力が上がりすぎても異物に対して体が過剰反応を起こしてアレルギー症状を引き起こされます。逆に、免疫力が下がりすぎると異物に対して抵抗力が弱まり、病気へのリスクが高くなります。

適度なバランスが大切です。

花粉症対策をする時期

せっかくなら花粉症の症状を最小限におさえたいですよね。

花粉が飛散しはじめる時期は毎年わずかですが違います。飛散情報を見て対策を始めるといいのですが、遅くても2週間前には始めて下さい。

病院で処方される抗ヒスタミン剤も、花粉が飛散する前から服用しないと効果が出にくいので、しっかりと予防したい方は、対策を行う時期を気をつけて下さい。

免疫力アップには腸活

免疫力を上げて、花粉症対策をするには、免疫をつかさどる「腸」を整える事が重要です。

腸活の中でも、皆さんに馴染みのある方法は、「ヨーグルト」だと思います。

ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、整腸作用や免疫力の向上などに効果を発揮します。

便通をよくするもの、風邪を引きにくくするもの、アレルギー予防に特化しているものなど、たくさんありすぎてどれを選んでいいか分からなくなりますよね。

実は花粉症を軽減される乳酸菌にも、さまざまな種類があります。

どんな乳酸菌を選ぶかで効果が変わってくるため、ヨーグルトの選び方をお伝えします。

ヨーグルトなら何でもよいわけではない

腸で働いてくれる乳酸菌は、ほとんどのヨーグルトに含まれていますが、花粉症に効果のある乳酸菌が入っていないと意味がありません。

そして出来る限り、「人口甘味料」「合成着色料」など添加物の含まれていないものを選んでください。

せっかく毎日取り入れるものに体に悪いものが入っていては逆にお腹に良くありませんからね!

乳酸菌との相性も大事

何の変化もなくかったら、違うものを試して自分との相性が良い乳酸菌を見つけてくださいね。

多く食べれば効果が出るというわけではないので、少量でも毎日継続することが重要だと思います。

そして、毎日続けるにはお値段も大事ですよね。

次は主婦目線でおすすめのヨーグルトをご紹介します。

花粉症におすすめのヨーグルト

私の一番のおすすめは、よくスーパーなどでも目にする

「森永ビヒダスヨーグルトBB536」です。

こちらは特定保健用食品で、お腹の調子を整えてくれる効果が高いです。

酸味が苦手な方でも食べやすいまろやかな味わいなので、お子様でも食べやすいと思います。

健康な乳児の腸内から発見されたビフィズス菌で、粉ミルクなどにも使用されている安全性の高い生きて大腸まで届く菌です。

- アレルギー予防

- 発がんの予防

- 骨の強化

- O157などの感染予防

などの効果も期待出来て、お値段もお手頃!

もちろん高くていいものはありますが、ご家族で毎日それを続けようと思うと大変ですよね。

私も以前は、周辺でインフルエンザが流行りだすと慌てて高いヨーグルトを購入していましたが、出費がストレスになり子供には食べさせても自分は我慢してみたり...

あまり効果的ではない方法を繰り返していました。

腸内にとどまり続けることは出来ないので、とにかく少量でも毎日とり続けることが大切です。

腸活は、花粉症も改善や、美肌効果も期待できます。自分に合った乳酸菌を摂取して、腸活をすることによって内側からの美容と健康にも効果があります。

すぐに効果があらわれるものではないので、毎日コツコツと続けてくださいね!

みなさんが楽しく腸活できますように!